「CO2削減技術と活用例|二酸化炭素の有効利用で環境問題解決」

二酸化炭素(CO2)は地球温暖化の主要因として知られていますが、実は様々な形で有効利用できる貴重な資源でもあります。本記事では、CO2排出量を削減するための最新技術と、回収したCO2を資源として活用する具体的な事例について解説します。環境問題解決に向けたイノベーティブな取り組みに焦点を当て、持続可能な社会の実現可能性を探ります。

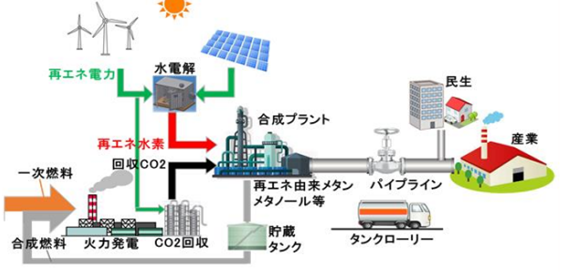

近年、カーボンリサイクル技術の進展により、CO2を原料とした燃料や化学品の製造が現実味を帯びてきました。特にCCS(Carbon Capture and Storage)やCCU(Carbon Capture and Utilization)といった技術は、産業分野での実用化が進んでいます。また、再生可能エネルギーと組み合わせたCO2フリーの活用方法も注目されており、環境負荷低減と経済的メリットの両立が可能になりつつあります。

日本では政府主導のプロジェクトや企業の技術開発が活発化しており、CO2削減と有効利用の両面で画期的なソリューションが生まれています。本記事ではこれらの具体的な事例を紹介するとともに、今後の技術的課題や市場拡大の可能性についても考察します。低炭素社会の実現に向け、CO2が持つ意外な可能性に迫ります。

イントロダクション

二酸化炭素(CO2)は、地球温暖化の主要な原因物質として知られています。産業革命以降、人間活動によるCO2排出量は急増し、気候変動や生態系への影響が懸念されています。しかし近年、CO2を単なる「排出削減対象」ではなく、有効活用する技術が注目を集めています。

CO2の有効利用には多様なアプローチが存在します。例えば、炭酸飲料やドライアイスといった身近な製品から、油田での採油増進や化学原料としての利用まで、その用途は幅広いものです。さらに、カーボンリサイクル技術の進展により、CO2を燃料や建材に変換する試みも進んでいます。

日本では再生可能エネルギーの導入拡大やエネルギー効率改善、CCS(Carbon Capture and Storage)技術の開発など、CO2削減に向けた取り組みが加速しています。これらの技術は、低炭素社会の実現に向けた重要な鍵となるでしょう。ただし、コスト面やエネルギー消費などの課題も残っており、今後の技術革新が期待されています。

CO2削減の重要性

地球温暖化の主要因である二酸化炭素(CO2)の排出量削減は、現代社会が直面する最も緊急な課題の一つです。産業革命以降、人間活動によるCO2排出量は急増し、気候変動や生態系への影響が深刻化しています。特に化石燃料の燃焼に伴うCO2排出は、エネルギー需要の増加とともに拡大しており、持続可能な解決策が求められています。

国際的な取り組みとしてパリ協定が採択され、各国でCO2削減目標が設定されています。日本でもカーボンニュートラルの実現を目指し、政策や技術開発が進められています。CO2削減には単に排出量を減らすだけでなく、循環型社会の構築を通じてCO2を資源として活用する視点が重要です。

再生可能エネルギーの導入やエネルギー効率の改善は、CO2削減の基本戦略として有効です。さらに先進的な技術として、排出されたCO2を回収・貯留するCCS技術や、CO2を原料として再利用するカーボンリサイクルが注目されています。これらの技術は、環境負荷低減と経済活動の両立を可能にする可能性を秘めています。

CO2の有効利用例

二酸化炭素(CO2)は地球温暖化の主要因として知られていますが、実は様々な分野で有効活用される重要な資源でもあります。例えば、炭酸飲料やドライアイスの製造においてCO2は不可欠な原料として利用されています。食品業界では、炭酸ガスとして飲料に使用されるだけでなく、食品の冷却や保存にも活用されており、私たちの日常生活に深く関わっています。

さらに、石油産業ではCO2を油田増進回収法(EOR)に利用しています。この技術では、地中にCO2を圧入することで原油の採取効率を向上させ、同時にCO2を地中に貯留する二重のメリットが得られます。また、化学工業の分野では、CO2を原料としてポリウレタンやプラスチックなどの合成に用いる研究が進んでおり、カーボンリサイクルの可能性を広げています。

環境技術の分野では、CO2を利用したバイオ燃料の生産や、大気中の有害物質を除去する浄化技術も注目されています。特に微細藻類を使ったバイオ燃料生産は、太陽光とCO2からエネルギーを生み出す持続可能な技術として期待されています。このようにCO2は単なる排出ガスではなく、資源としての価値を見直すことで、環境問題と経済活動の両立が可能になるのです。

炭酸飲料とドライアイス

炭酸飲料やドライアイスは、私たちの日常生活で最も身近なCO2利用例と言えるでしょう。炭酸飲料には、飲料水にCO2を圧縮・溶解させることで爽やかな口当たりを生み出しています。この技術は19世紀から活用されており、現在でも清涼飲料業界で広く採用されています。特に炭酸ガスの溶解技術は年々進化しており、微細な気泡を長く保持する方法などが開発されています。

ドライアイスは固体状のCO2で、冷却剤として食品保存や医療分野で活用されています。通常の氷と異なり溶けて液体にならない特性から、輸送中の温度管理や特殊な冷却作業に適しています。近年では、ドライアイスを利用した洗浄技術も注目を集めており、精密機器のメンテナンスなど産業用途も拡大しています。これらの応用技術は、CO2が単なる排出ガスではなく、有用な資源としての価値を持つことを示しています。

油田での採油増進剤

CO2増進回収法(CO2-EOR)は、油田における原油の回収率を向上させる革新的な技術として注目されています。この技術では、地中に高圧のCO2を注入することで、原油の粘性を低下させ、従来の方法では取り出せなかった原油を回収可能にします。特に枯渇が懸念される油田において、資源の有効活用とCO2の地中固定を同時に実現できる点が特徴です。

CO2-EORの技術的メリットは、単に原油生産量を増やすだけでなく、地中貯留との相乗効果にもあります。注入されたCO2の一部は地層内に長期間閉じ込められるため、カーボンニュートラルなエネルギー生産に貢献します。日本では北海道の苫小牧地区で実証実験が行われており、CCS技術との連携による環境負荷低減効果が検証されています。

ただし課題も存在し、コスト効率や地質条件への依存度が高い点が挙げられます。適切な地層選定やモニタリング体制の構築が不可欠であり、長期的な安定性の確保が今後の技術開発の焦点となっています。この技術はエネルギー安全保障と気候変動対策の両立を図る画期的なソリューションとして、さらなる発展が期待されています。

化学合成原料としての活用

二酸化炭素(CO2)は化学産業において貴重な原料として活用されています。従来は廃棄物として扱われていたCO2を化学合成プロセスに取り込むことで、新たな付加価値を生み出す技術が開発されています。特にポリウレタンやポリカーボネートなどのプラスチック材料の製造において、CO2を原料として利用する研究が進められています。これにより、石油由来原料の使用量削減とCO2排出量の削減を同時に実現できる可能性があります。

触媒技術の進歩により、CO2を効率的に化学反応させることが可能になってきました。例えば、CO2と水素を反応させてメタノールを生成する技術は、カーボンリサイクルの代表的な例です。このメタノールは燃料としてだけでなく、様々な化学製品の原料として利用可能です。また、CO2を利用した無機材料の製造も注目されており、コンクリートやセメントの製造プロセスにCO2を固定化する技術などが実用化されつつあります。

日本では国立研究開発法人や民間企業が中心となって、CO2を原料とした化学製品開発に取り組んでいます。特にCCU(Carbon Capture and Utilization)技術の開発は、低炭素社会実現に向けた重要な取り組みとして位置付けられています。今後の課題としては、反応効率の向上やコスト削減が挙げられますが、カーボンニュートラルな化学プロセスの確立に向けて、さらなる技術革新が期待されています。

CO2削減技術の種類

現代社会においてCO2削減技術は気候変動対策の重要な柱となっています。特に注目されているのが再生可能エネルギーの活用で、太陽光や風力発電など化石燃料に依存しないクリーンなエネルギー源への転換が進められています。これらの技術は発電時にCO2を排出しないだけでなく、エネルギー安全保障の向上にも寄与しています。

エネルギー効率の改善もCO2削減において重要な役割を果たしています。製造業では生産プロセスの最適化や省エネ機器の導入により、同じ量の製品を製造する際のエネルギー消費量を削減しています。また、建築物の断熱性能向上やスマートグリッド技術の導入も、家庭やオフィスにおけるエネルギー消費の効率化に貢献しています。

近年特に注目を集めているのがCCS(Carbon Capture and Storage)技術です。この技術は発電所や工場から排出されるCO2を回収し、地中深くに貯留するもので、既存の化石燃料施設からの排出削減に有効とされています。さらに発展形として、回収したCO2を資源として再利用するCCU(Carbon Capture and Utilization)技術の研究開発も活発に行われています。

再生可能エネルギーの活用

再生可能エネルギーの活用は、CO2削減において重要な役割を果たしています。太陽光や風力、水力、地熱などの自然エネルギーを利用することで、化石燃料の使用を削減し、温室効果ガスの排出を抑えることが可能です。特に日本では、太陽光発電の導入が急速に進んでおり、住宅用から大規模発電所まで幅広く展開されています。これらの技術は、エネルギー自給率の向上にも貢献し、持続可能な社会の実現に向けた鍵となっています。

さらに、風力発電も注目を集めており、洋上風力発電の開発が進められています。洋上風力は陸上よりも風況が安定しており、大規模な発電が可能です。また、バイオマスエネルギーも廃棄物を有効活用できる点で優れており、地域ごとの資源を活かしたエネルギー生産が可能です。再生可能エネルギーの普及には技術革新とコスト削減が不可欠ですが、政府や企業の取り組みにより、今後さらに拡大が見込まれています。

これらの取り組みは、単にCO2を削減するだけでなく、エネルギーセキュリティの強化や新たな産業創出にもつながります。再生可能エネルギーを中心とした低炭素社会の実現に向けて、技術開発と政策支援がさらに求められるでしょう。

燃料効率の改善

燃料効率の改善は、CO2排出量削減に向けた重要なアプローチの一つです。特に運輸部門や製造業において、エネルギー消費を最適化することで、温室効果ガスの大幅な削減が可能となります。自動車業界では、ハイブリッド技術や電気自動車(EV)の普及が進み、従来の内燃機関に比べて燃料消費効率が飛躍的に向上しています。また、航空機や船舶においても、軽量化や空力設計の最適化によって燃費改善が図られています。

産業分野では、省エネルギー技術の導入がCO2削減の鍵を握っています。例えば、工場の生産ラインにおいて熱回収システムを活用することで、廃熱を有効利用し、エネルギー効率を高めることが可能です。さらに、スマート製造やIoT技術を駆使したエネルギー管理システムの導入により、リアルタイムでのエネルギー使用量の最適化が実現されています。これらの取り組みは、カーボンニュートラル達成に向けた重要なステップと言えるでしょう。

今後の課題としては、コスト削減と技術普及のバランスが挙げられます。特に発展途上国においては、先進的な省エネルギー技術の導入が経済的な負担となるケースも少なくありません。しかし、長期的な視点で見れば、燃料効率の改善はエネルギーコストの削減にもつながるため、持続可能な社会構築に向けた投資としての意義は大きいと言えます。

炭素回収・貯留技術(CCS)

炭素回収・貯留技術(CCS)は、発電所や工場などから排出される二酸化炭素(CO2)を回収し、地中深くに貯留する技術です。この技術は大気中へのCO2排出を大幅に削減できるため、地球温暖化対策として注目されています。特に石炭火力発電所など、大量のCO2を排出する施設での導入が期待されており、日本でも実証実験が進められています。

CCS技術のプロセスは主に3段階に分かれます。まずは排出源からCO2を分離・回収する「回収工程」、次に圧縮してパイプラインで輸送する「輸送工程」、最後に地層や海底に貯留する「貯留工程」です。特に貯留技術では、適切な地質条件が求められるため、地下構造の詳細な調査が不可欠です。日本では苫小牧CCS実証プロジェクトなどが実施され、技術的な課題の解決に向けた取り組みが行われています。

しかしCCS技術にはコスト面や貯留場所の確保といった課題も残っています。また、長期的な貯留安全性の確認や、社会からの理解を得るためのリスクコミュニケーションも重要です。それでも、脱炭素社会の実現に向けて、CCSは火力発電と再生可能エネルギーを橋渡しする重要な技術として期待されています。今後の技術革新や国際連携により、より効率的で安全なシステムの確立が求められています。

環境問題解決への応用

CO2利用技術は単なる排出削減にとどまらず、環境問題の解決に多角的に貢献しています。特に注目されているのが、大気汚染物質の除去への応用です。CO2を利用した化学反応により、工場排ガス中の有害物質を効率的に分解・除去する技術が開発されています。このプロセスでは、CO2自体が反応媒体として機能することで、従来よりも低エネルギーで処理が可能となっています。

水資源浄化においてもCO2の活用が進んでいます。特に産業排水に含まれる重金属イオンを、CO2を利用した特殊な吸着材で除去する技術が実用化されています。この方法は化学薬品を多用する従来方式に比べ、環境負荷の低減が可能という特徴があります。さらに処理後のCO2は回収・再利用できるため、循環型システムとしての優位性も持っています。

バイオマス成長促進への応用も重要な分野です。温室栽培においてCO2濃度を最適化することで、植物の光合成効率を向上させ、収量増加と同時に大気中のCO2固定量を増やす効果が確認されています。この技術は食料生産と炭素固定を同時に実現する画期的なソリューションとして期待されています。特に都市型農業との組み合わせにより、持続可能な食料供給システム構築への貢献が期待されています。

バイオ燃料生産

バイオ燃料生産は、CO2を有効活用する技術として注目されています。植物や藻類などの生物が光合成によってCO2を吸収し、成長する過程で生成される有機物を原料として燃料を製造します。このプロセスでは、大気中のCO2が固定されるため、カーボンニュートラルなエネルギー源として評価されています。特に微細藻類を利用したバイオ燃料は、単位面積当たりの生産効率が高く、食料生産と競合しない利点があります。

近年では、微細藻類培養技術の進歩により、より効率的なバイオ燃料生産が可能になってきました。藻類は光合成によってCO2を吸収し、脂質を蓄積する性質があり、この脂質を抽出・精製することでバイオディーゼル燃料が製造されます。さらに、培養過程で発生する残渣もバイオガスや肥料として再利用できるため、資源の循環利用が実現できます。

日本では、国立研究開発法人や民間企業が共同で藻類バイオ燃料の実用化に向けた研究を進めています。特に発電所や工場から排出されるCO2を藻類培養に活用するプロジェクトが進行中で、CO2削減とエネルギー創出を同時に達成する画期的なソリューションとして期待されています。今後の技術革新により、バイオ燃料生産が低炭素社会の実現に大きく貢献することが見込まれています。

大気汚染物質の除去

大気汚染物質の除去において、二酸化炭素(CO2)は重要な役割を果たしています。工場や発電所から排出される排ガスには、硫黄酸化物(SOx)や窒素酸化物(NOx)などの有害物質が含まれており、これらを除去するプロセスでCO2が利用されるケースが増えています。特に化学吸収法や物理吸収法といった技術では、CO2を媒体として利用することで、効率的に汚染物質を分離・回収することが可能です。

さらに、CO2を活用した光触媒技術も注目されています。この技術では、CO2と太陽光を反応させて、大気中の有害物質を分解・無害化します。特に都市部のスモッグ対策や室内空気清浄への応用が期待されており、持続可能な環境改善手法として研究が進められています。CO2を単なる排出物ではなく、資源として活用するこうした取り組みは、環境問題の解決に新たな道を開く可能性を秘めています。

水資源浄化

CO2を活用した水資源浄化技術は、環境問題解決に向けた新たなアプローチとして注目されています。二酸化炭素を利用することで、従来の浄水プロセスよりもエネルギー効率が向上し、環境負荷の低減が可能となります。特に、酸性水の中和処理においてCO2は効果的に活用でき、アルカリ性廃水のpH調整に用いられる石灰の代替として期待されています。

水処理分野では、CO2の溶解性を活かした技術開発が進んでいます。例えば、膜分離技術と組み合わせることで、重金属や不純物の除去効率を高めることが可能です。また、廃水処理プロセスにおいてCO2を利用することで、化学薬品の使用量削減につながり、よりサステナブルな水循環システムの構築が実現します。

日本では、工業排水の浄化や下水処理場でのCO2活用実証実験が行われており、コスト削減と環境性能向上の両立を目指しています。今後の課題としては、大規模施設への適用やシステムの最適化がありますが、カーボンニュートラルな水処理技術としてのポテンシャルは大きく、持続可能な社会の実現に貢献すると期待されています。

日本のCO2対策

日本のCO2対策は多角的なアプローチで進められており、再生可能エネルギーの導入拡大が重要な柱となっています。太陽光発電や風力発電などのクリーンエネルギー源への転換が加速しており、政府は2030年までに再生可能エネルギーの割合を大幅に引き上げる目標を掲げています。特に洋上風力発電への投資が注目されており、日本の地理的条件を活かした取り組みが進められています。

エネルギー効率の向上も日本の強みで、省エネルギー技術の開発と普及が積極的に行われています。製造業を中心に生産プロセスの最適化やヒートポンプ技術の導入など、産業部門でのCO2削減が図られています。また、運輸部門では電気自動車(EV)や燃料電池車(FCV)の普及促進策が実施されており、次世代自動車への移行が着実に進展しています。

CCS(Carbon Capture and Storage)技術の開発も日本の重要な戦略の一つです。火力発電所や工場から排出されるCO2を回収・貯留する技術の実用化に向け、実証実験が行われています。特に地中貯留技術の確立が急がれており、国内だけでなく海外との連携プロジェクトも展開されています。これらの技術革新と政策の組み合わせにより、日本は2050年カーボンニュートラルの実現を目指しています。

CO2利用技術の課題

CO2利用技術には多くの可能性がある一方で、解決すべき技術的・経済的課題も存在します。特にコスト面が大きな障壁となっており、CO2回収・変換プロセスには多大なエネルギーを必要とします。現在の技術では、CO2を有効利用するために投入するエネルギーが、得られる利益を上回ってしまうケースも少なくありません。

また、スケールアップの問題も無視できません。実験室レベルでは成功している技術でも、産業規模で実用化するとなると、設備投資やインフラ整備に莫大な資金が必要になります。特にカーボンリサイクル技術については、商業化できるレベルまでコストを下げることが今後の重要な課題です。

さらに、CO2利用技術のライフサイクル評価も重要な検討事項です。一見環境に優しいように見える技術でも、製造プロセス全体で見るとCO2排出量が増加してしまう可能性があります。このため、カーボンフットプリントを包括的に評価するシステムの構築が求められています。

まとめ

CO2削減技術と有効活用は、現代社会が直面する気候変動問題への重要な解決策です。地球温暖化の主要因である二酸化炭素の排出量を削減するためには、再生可能エネルギーの導入やエネルギー効率の向上が不可欠です。特に太陽光や風力などのクリーンエネルギーへの転換は、持続可能な社会構築の基盤となります。

一方で、回収したCO2を資源として再利用する技術も注目されています。例えば、炭酸飲料やドライアイスといった身近な製品から、油田での採油増進や化学原料としての利用まで、多様な応用が可能です。さらに、バイオ燃料生産や大気浄化、水処理技術への応用など、環境問題解決への貢献が期待されています。

日本ではCCS技術(Carbon Capture and Storage)の開発が進められており、発電所や工場から排出されるCO2を地中に貯留する取り組みが行われています。しかし、これらの技術にはコスト削減やエネルギー消費の最適化といった課題も残されています。今後は技術革新と政策支援の両輪で、低炭素社会の実現を目指す必要があるでしょう。

よくある質問

1. CO2削減技術にはどのような種類がありますか?

CO2削減技術には、主に「回収・貯留(CCS)」「有効利用(CCU)」「自然吸収源の活用」の3つのアプローチがあります。CCSは工場や発電所から排出されたCO2を地中に貯留する技術で、CCUはCO2を化学原料や燃料に変換して再利用します。また、森林や海洋などの自然吸収源を保護・拡大することで、大気中のCO2を減らす方法もあります。特にCCU技術は、プラスチックやコンクリートなどの材料生産にCO2を活用するため、持続可能な社会づくりに貢献しています。

2. CO2の有効利用(CCU)で具体的にどんな製品が作れますか?

CO2の有効利用(CCU)では、コンクリート材料や合成燃料、プラスチック原料など多様な製品が製造可能です。例えば、CO2と水素を反応させて作るカーボンニュートラル燃料は、航空業界で注目されています。また、CO2を鉱物化してコンクリートブロックに混ぜる技術も実用化されており、建設資材として活用されています。さらに、ポリウレタンや炭酸飲料の製造にもCO2が使用され、産業応用の幅が広がっています。

3. CO2削減技術の導入コストは高いですか?

CO2削減技術の導入コストは技術によって異なります。例えば、CCS(回収・貯留)は大規模な設備投資が必要で、初期費用が高くなりがちです。一方、CCU(有効利用)では、回収したCO2を製品化することで収益化が可能なため、長期的なコスト削減が見込めます。政府や企業の補助金制度や税制優遇を活用すれば、負担を軽減できるケースもあります。技術の進化や規模の経済効果により、今後さらにコスト低下が期待されています。

4. 日本でのCO2削減技術の活用事例はありますか?

日本では、火力発電所や製鉄所でCCS技術が試験的に導入され、CO2の地中貯留が進められています。また、CCU技術では、自動車メーカーが合成燃料の開発に参画したり、化学企業がCO2を原料としたプラスチック生産を開始しています。さらに、微細藻類を使ったCO2吸収技術の研究も行われており、バイオ燃料や食品原料への応用が期待されています。これらの事例は、脱炭素社会に向けた日本の取り組みを反映しています。

Deja una respuesta

Lo siento, debes estar conectado para publicar un comentario.

関連ブログ記事