「評価基準の設定方法|評価項目と評価尺度の選び方」

評価基準は、組織や個人のパフォーマンスを測定する上で欠かせない要素です。本記事では、目標達成や業務改善に役立つ評価基準の設定方法について解説します。特に、絶対評価基準と相対評価基準の違いや、それぞれの適切な活用場面について詳しく説明します。

評価を効果的に行うためには、評価項目を適切に選定することが重要です。評価対象や目的を明確に分析し、定量評価と定性評価をバランスよく組み合わせることが求められます。また、評価尺度の種類や特徴を理解することで、より客観的で公平な評価が可能になります。

最後に、設定した評価基準を実際に運用する際のポイントや、評価結果の分析方法についても触れます。適切な評価基準を設定し活用することで、組織全体のパフォーマンス向上や人材育成に繋げることができます。評価規準と評価基準の違いについても明確にし、より効果的な評価システム構築のヒントを提供します。

イントロダクション

評価基準を適切に設定することは、組織や個人の成長において極めて重要です。評価は単なる成果の測定ではなく、目標達成やパフォーマンス向上に向けた指針として機能します。しかし、多くの場合、評価基準が曖昧であったり、主観的であったりすることで、公平性や客観性に疑問が生じることがあります。

評価項目と評価尺度を明確に定義することで、評価プロセスの透明性が高まります。評価基準には、絶対評価基準や相対評価基準、定量的評価と定性的評価など、さまざまな種類があり、目的に応じて適切に選択する必要があります。この記事では、評価基準の設定方法から活用まで、実践的なポイントを解説します。

評価基準の重要性

評価基準は、組織や個人のパフォーマンスを客観的に測定するための重要な枠組みです。適切に設定された評価基準がないと、評価が主観的になり、公平性や透明性が損なわれる可能性があります。特に人事評価や目標管理においては、明確な基準が存在することで、従業員の成長や組織の目標達成を効果的にサポートできます。

評価基準の設定は、単に成果を測るだけでなく、どのような行動や成果が期待されているかを明確に示す役割も果たします。これにより、評価を受ける側は自己改善の方向性を理解しやすくなり、モチベーションの向上にもつながります。また、絶対評価基準と相対評価基準を使い分けることで、状況に応じた柔軟な評価が可能となります。

さらに、評価基準は継続的な改善の基盤としても機能します。定期的に評価結果を分析し、基準自体を見直すことで、時代の変化や組織の成長に合わせた適切な評価体系を維持できます。特に定量的評価と定性的評価をバランスよく組み合わせることで、多面的な評価が実現します。

評価基準の種類

評価基準にはいくつかの重要な種類が存在します。まず絶対評価基準は、あらかじめ設定された明確な目標や水準に対して達成度を測る方法です。この基準は個人の成果を客観的に判断できるため、公平性が高いのが特徴です。一方で相対評価基準は、他者との比較によって評価を行う方法で、集団内での相対的な位置づけが明確になります。

さらに定量的評価基準と定性的評価基準にも分けられます。定量的評価基準は数値で測定可能な指標を用いるため、客観性が高く評価結果の透明性を確保できます。対照的に定性的評価基準は、行動や態度など数値化が難しい要素を評価する際に用いられ、総合的な人物像を把握するのに適しています。

これらの評価基準は単独で使用されることもありますが、実際の運用では複数の基準を組み合わせるハイブリッド型が効果的です。組織の目的や評価対象に応じて最適な基準を選択することが、適正な評価を実現する鍵となります。特に人事評価では、多面的な視点から従業員を捉えることが重要です。

評価項目の選び方

評価項目の選定は、評価基準を設定する上で最も重要なプロセスの一つです。適切な評価項目を設定することで、客観的で公平な評価が可能になります。まず考慮すべきは、評価の目的と対象を明確にすることです。例えば、人事評価の場合、業績や能力、態度など、組織が重視する要素をバランスよく盛り込む必要があります。

評価項目を決める際には、具体的で測定可能な項目を選ぶことが大切です。曖昧な表現や主観が入りやすい項目は、評価者によって解釈が異なる可能性があります。また、評価対象者の職務内容や役割に合った項目を設定することで、より実践的な評価が可能になります。例えば、営業職と開発職では、求められるスキルや成果の基準が異なるため、それぞれに適した評価項目を設計する必要があります。

評価項目の数も重要なポイントです。多すぎると評価が煩雑になり、少なすぎると重要な要素が抜け落ちる可能性があります。一般的には、5~10項目程度に絞り込むことが推奨されています。さらに、定期的に評価項目を見直し、組織の変化や業務内容の変遷に合わせてアップデートすることも忘れてはいけません。

評価尺度の種類と選定

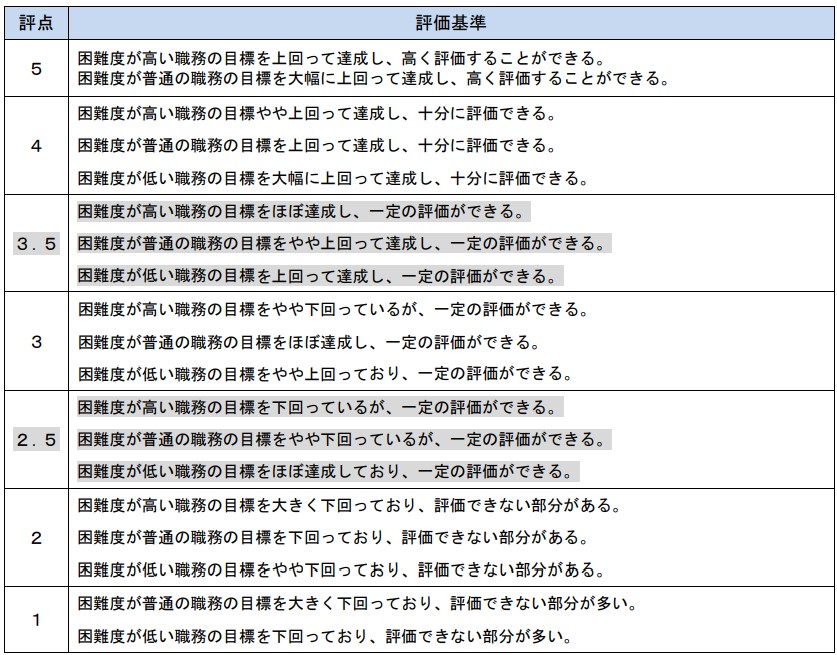

評価尺度を適切に選定することは、客観的で公平な評価を行う上で極めて重要です。評価尺度には主に数量的尺度、質的尺度、ランク付け尺度の3種類があり、それぞれ特徴が異なります。数量的尺度は数値で測定可能な指標を用いるため、定量評価に適しています。一方、質的尺度は行動や成果の質を言語で評価するもので、定性評価が必要な場面で有効です。

評価尺度の選定においては、評価の目的と対象を明確にすることが不可欠です。例えば、営業職の成績評価には売上金額などの数量的尺度が適している一方、クリエイティブ職の場合には作品のクオリティを測る質的尺度が求められます。また、評価の公平性を保つためには、尺度の基準が全ての評価対象者に等しく適用可能かどうかを検証する必要があります。

特に注意すべき点は、評価尺度が実態に即しているかどうかです。理想的な指標であっても、実際の業務内容や職種と乖離している場合、適切な評価ができません。現場の声を反映させながら、測定可能で分かりやすい尺度を設定することが、評価制度を機能させる鍵となります。

評価結果の分析方法

評価結果の分析は、設定した基準に基づいて収集したデータを適切に解釈するプロセスです。まず、定量データと定性データを区別し、それぞれに適した分析方法を選択することが重要です。定量データには統計的手法を、定性データにはテーマ別分類や内容分析などの手法が有効です。分析時にはバイアスの排除に注意し、客観性を保つことが求められます。

評価結果を分析する際には、トレンドの把握と異常値の検出の両面からアプローチします。一定期間のデータを時系列で追うことで、パフォーマンスの向上傾向や課題の発生パターンが見えてきます。特に目標達成度と基準値との乖離に注目することで、改善が必要な領域を特定できます。分析結果は可視化することで、関係者間での共有が容易になります。

最終的には分析結果をアクションプランに落とし込むことが重要です。単に問題点を指摘するだけでなく、具体的な改善策を提案することで評価の意義が高まります。分析プロセス全体を通じて、公平性と透明性を確保しながら、組織や個人の成長につながる示唆を導き出すことが求められます。

評価基準の改善方法

評価基準の改善は、組織や個人の成長にとって重要なプロセスです。一度設定した評価基準は、時代の変化や業務内容の変遷に合わせて定期的に見直す必要があります。フィードバックの収集が改善の第一歩で、評価を受ける側の意見や実際の運用上の課題を把握することが不可欠です。特に、評価基準が公平性や客観性を保っているかどうかは常に検証する必要があります。

改善を進める際には、データ分析を活用することが効果的です。過去の評価結果を分析し、基準と実際のパフォーマンスに乖離がないかを確認します。また、業界のベストプラクティスを参考にしながら、自組織に適した評価項目や尺度を模索することも重要です。透明性の向上を図るため、評価基準の変更内容や理由を関係者と共有することも忘れてはいけません。

最終的には、改善された評価基準が目標達成や能力開発にどのように貢献するかを検証する必要があります。定期的な見直しサイクルを確立し、評価基準が常に最新かつ有効な状態を保つことが、組織全体のパフォーマンス向上につながります。継続的改善の意識を持ちながら、評価基準をブラッシュアップしていきましょう。

人事評価の基準項目

人事評価の基準項目を設定する際には、組織の目標と従業員の役割を明確に連動させることが不可欠です。一般的に、業績評価や能力評価、態度評価の3つのカテゴリーが基本となります。業績評価では目標達成度や成果物の質を測定し、能力評価ではスキルや専門知識の習得度を判断します。態度評価ではチームワークや積極性といった行動特性に焦点を当てます。

評価項目の具体化においては、曖昧な表現を避け、測定可能な指標に落とし込むことが重要です。例えば、「コミュニケーション能力」という項目なら、「報告・連絡・相談の適時性」や「他部門との調整力」など、具体的な行動基準を設定します。これにより、評価者と被評価者の間で認識のズレが生じにくくなり、公平性が担保されます。

また、職種や職位によって重点項目を変えることも効果的です。営業職では成約率や顧客満足度を、管理職では部下育成や経営視点を重視するなど、役割に応じたバランスが求められます。特に目標管理制度(MBO)を導入している場合、個人目標と組織目標の整合性を常に確認しながら評価基準を見直す必要があります。

評価規準と評価基準の違い

評価規準と評価基準は混同されがちですが、明確な違いがあります。評価規準は、評価を行う際の基本的な考え方や原則を指し、評価の方向性や理念を示すものです。例えば、「社員の成長を促進する」といった抽象的な概念が評価規準に該当します。一方、評価基準は具体的な測定可能な指標を意味し、実際の評価作業で使用する明確な尺度を指します。例えば、「営業成績が前年比10%向上」といった数値目標が評価基準に該当します。

この違いを理解することは、適切な評価システムを構築する上で非常に重要です。評価規準が組織の価値観や目標を反映しているのに対し、評価基準はそれらを具体的な行動や成果に落とし込んだものと言えます。両者が整合していることで、評価の公平性と透明性が保たれ、従業員の納得感も高まります。

実際の運用では、まず組織の理念に基づいた評価規準を策定し、その後に具体的な評価基準を設定するのが一般的です。このプロセスを省略すると、数値だけが独り歩きし、本来目指すべき人材育成や組織成長から乖離してしまうリスクがあります。評価の目的と測定方法を常に同期させることが、効果的な人事評価システムの鍵となります。

まとめ

評価基準を適切に設定することは、組織や個人の成長にとって極めて重要です。評価基準は単なる測定ツールではなく、目標達成に向けた指針としての役割を果たします。本記事で紹介した絶対評価基準や相対評価基準、定量的評価と定性的評価のバランスを理解することで、より公平で効果的な評価システムを構築できます。

評価項目の選定においては、評価目的と評価対象を明確にすることが不可欠です。また、評価尺度を適切に選択することで、測定可能で行動変容につながるフィードバックが可能になります。特に人事評価では、客観性と公平性を保ちながら、組織の価値観と個人の成長を両立させる視点が求められます。

最後に、評価基準は一度設定したら終わりではなく、継続的な改善プロセスが必要です。定期的に評価結果を分析し、必要に応じて基準や尺度を見直すことで、時代の変化や組織の成長に対応した評価システムを維持できます。評価規準と評価基準の違いを理解し、適切に使い分けることも重要なポイントです。

よくある質問

評価基準を設定する際に最も重要なポイントは何ですか?

評価基準を設定する際に最も重要なポイントは、「目的の明確化」と「評価項目の具体化」です。まず、評価の目的を明確にし、何を測定したいのかをはっきりさせることが不可欠です。次に、評価項目を具体的に設定し、曖昧さを排除することで、公平な評価が可能になります。また、「評価尺度の一貫性」を保つことも重要で、全ての評価者が同じ基準で判断できるようにすることが求められます。

評価項目の選び方で注意すべきことはありますか?

評価項目を選ぶ際には、「関連性」と「測定可能性」に注意が必要です。評価項目は、評価の目的と直接関連するものを選び、無関係な項目を含めないようにします。また、各項目が具体的で測定可能であることが重要です。例えば、「スキルレベル」という曖昧な項目ではなく、「1時間あたりの作業効率」といった数値化できる指標を選ぶことで、「客観性」を高めることができます。

評価尺度はどのように選べばよいですか?

評価尺度を選ぶ際には、「段階の明確さ」と「使いやすさ」を考慮する必要があります。例えば、5段階評価や10段階評価など、尺度の細かさによって評価の精度が変わります。ただし、段階が多すぎると判断が難しくなるため、「バランス」が重要です。また、評価尺度は全評価項目で統一し、評価者間で認識のズレが生じないようにすることがポイントです。

評価基準の見直しはどのくらいの頻度で行うべきですか?

評価基準の見直しは、「業務環境の変化」や「評価結果の偏り」を考慮して定期的に行うべきです。一般的には、半年に1回または1年に1回の頻度で見直すことが推奨されます。特に、組織の目標や業務プロセスが変更された場合には、速やかに評価基準を更新し、「時代に即した評価」ができるようにすることが重要です。

Deja una respuesta

Lo siento, debes estar conectado para publicar un comentario.

関連ブログ記事