「逆差別の実態と対策|是正措置と公平性のバランスを解説」

逆差別とは、本来は差別解消を目的とした是正措置が、逆に特定のグループに不利益をもたらす現象を指します。本記事では、この複雑な社会問題の実態と、公平性を保ちながら対策を講じる方法について解説します。是正措置と公平性のバランスがなぜ重要なのか、具体例を交えながら考察していきます。

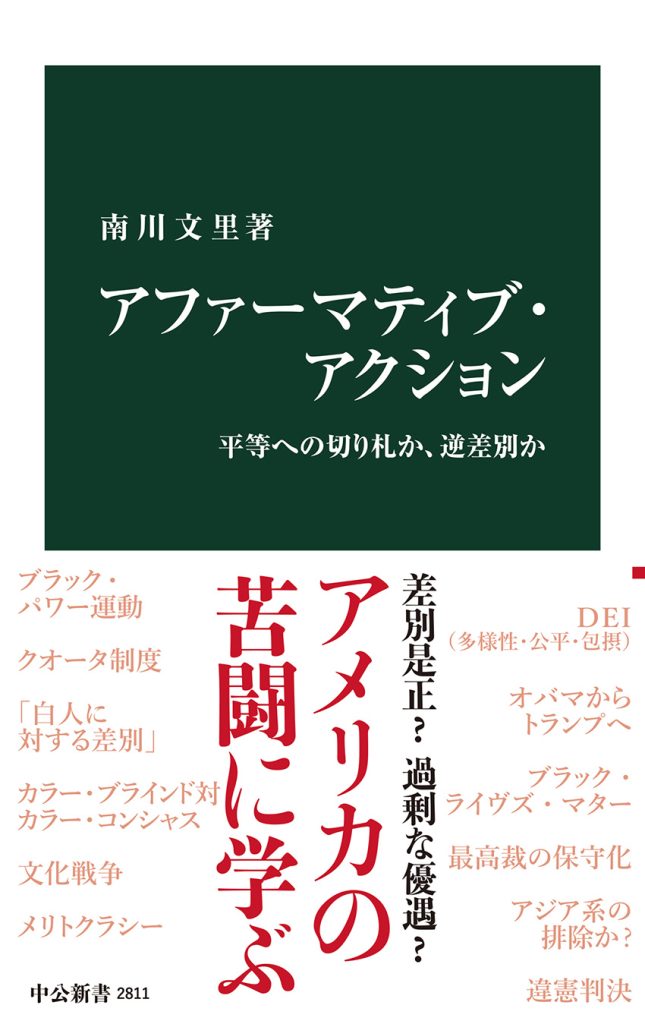

現代社会では、積極的差別是正措置(アファーマティブ・アクション)などの政策が実施される一方で、それが新たな不公平を生むケースも報告されています。例えば雇用や教育の場面で、特定の属性を優先するあまり、他のグループが不利になる状況が逆差別として問題視されています。このような現象が社会に与える影響は小さくありません。

本記事では、逆差別の定義から始め、実際に起きている事例、そして是正措置を実施する際の注意点までを網羅的に解説します。公平な社会を実現するために、私たちが知っておくべきポイントと、今後の展望について考えていきましょう。差別解消と公平性の両立という難しい課題に、どのようにアプローチすべきかを探ります。

イントロダクション

逆差別とは、一見すると平等を目指す施策が、逆に特定のグループに不利益をもたらす現象を指します。本来は社会的弱者の支援を目的とした是正措置が、意図せず他のグループを不利に扱ってしまうケースが典型例です。現代社会において、この問題は教育、雇用、福祉など様々な分野で顕在化しており、公平性のバランスをどう保つかが重要な課題となっています。

逆差別が生じる背景には、社会の複雑な構造や歴史的経緯が関わっています。例えば、ジェンダー平等を推進する過程で男性が不利になるケースや、地域格差是正の施策が都市部の住民に負担を強いる事例などが報告されています。こうした現象は、単純な善悪で判断できるものではなく、社会全体としてどう向き合うべきか慎重な議論が必要です。

本記事では、逆差別の具体的な実態と、それに対する効果的な対策を考察します。特に、是正措置の設計において考慮すべきポイントや、異なる立場の人々の利害をどう調整するかについて、実例を交えながら解説します。社会的公正を実現するためには、単なる形式的な平等ではなく、多様な視点からのバランス感覚が不可欠です。

逆差別とは何か

逆差別とは、本来は社会的弱者を保護するための是正措置が、逆に多数派や特定のグループに対して不利益をもたらす現象を指します。社会的公正を追求する過程で生じる意図せざる副作用であり、現代社会における重要な課題の一つです。例えば、女性の社会進出を促進するための政策が男性の就職機会を制限したり、少数民族への配慮が逆に他のグループを疎外したりするケースが該当します。

この概念の背景には、是正措置(アファーマティブ・アクション)のあり方が深く関わっています。差別解消を目的とした政策が、時として新たな不公平を生むというパラドックスが存在します。公平性と是正措置のバランスをいかに取るかが、逆差別問題を考える上での核心的なポイントとなります。

逆差別は単なる「逆転した差別」ではなく、社会構造や制度設計の問題として捉える必要があります。特定のグループを優遇することが、他のグループの権利を侵害していないか、常に検証する姿勢が求められます。この問題を理解するためには、歴史的経緯や社会的不平等の複雑な関係性を考慮に入れることが不可欠です。

逆差別の実例と問題点

現代社会において逆差別が注目を集める背景には、従来の差別是正措置が新たな不公平を生んでいるという問題意識があります。逆差別とは、特定の集団を優遇する政策や慣行が、他の集団に対して不利益をもたらす現象を指します。例えば、女性の社会進出を促進するための施策が、男性の雇用機会を不当に制限するケースや、少数民族への配慮が多数派の権利を侵害する事例などが報告されています。

是正措置と公平性のバランスを欠くことが、逆差別を引き起こす主な要因です。教育現場では、入学選考における特定グループの優遇が、他の受験生の努力を無意味にするとして議論を呼んでいます。職場環境においても、管理職のジェンダーバランスを強制的に是正しようとする動きが、能力主義を損なう可能性が指摘されています。これらの事例は、差別解消の意図が逆に新たな対立を生むというパラドックスを示しています。

逆差別が社会に与える影響は深刻で、社会的分断を深化させる危険性があります。特定集団への過剰な配慮が、他のグループの不満を蓄積させ、相互理解を妨げる悪循環に陥りかねません。また、個人の能力や実績よりも所属集団が評価基準となることで、社会全体の活力が低下する懸念もあります。こうした問題に対処するためには、是正措置の設計段階から多角的な視点を取り入れ、あらゆる立場の人々の声に耳を傾ける姿勢が不可欠です。

是正措置の必要性

現代社会において、逆差別は見過ごすことのできない重要な社会問題となっています。是正措置が求められる背景には、歴史的に積み重ねられてきた社会的弱者への差別を解消する必要性があります。特に雇用や教育の場において、特定のグループが不利な立場に置かれるケースが後を絶たない現状があります。

積極的差別是正措置は、こうした構造的な不平等を解消するための有効な手段として注目されています。しかしながら、その実施に際しては公平性の確保が常に問われることになります。是正措置が本来の目的から外れ、新たな不公平を生み出す可能性があるためです。

是正措置の必要性を考える際、社会的公正と機会均等という二つの観点から検討することが重要です。特に、長期的な視点で社会全体のバランスを考慮した政策立案が求められます。単に数値目標を達成するだけでなく、真の意味での平等を実現するための包括的なアプローチが必要とされています。

公平性とのバランス

逆差別の問題を考える際、最も重要な視点の一つが公平性とのバランスです。是正措置を講じることで、本来守られるべき立場の人々が不利益を被るケースが生じ、新たな社会的不平等を招く可能性があります。このジレンマは、積極的差別是正措置(アファーマティブ・アクション)を実施する際に特に顕著に現れる課題です。

公平性の概念は、単に機会均等を保証するだけでなく、歴史的・構造的な不利を考慮した実質的平等の実現も含みます。しかし、このプロセスで生じる逆差別のリスクを軽視すると、社会全体の分断を深める結果になりかねません。例えば、雇用や教育の場で特定グループを優遇する政策が、他のグループから「不公平」と受け止められるケースが増えています。

是正措置と公平性のバランスを取るためには、客観的データに基づいた政策設計が不可欠です。社会的不利益の程度を正確に測定し、過不足のない支援策を講じることが求められます。同時に、是正措置が一時的なものであることを明確にし、最終的には真の機会均等が実現する方向性を示す必要があります。

具体的な対策と事例

逆差別に対する具体的な対策は、社会全体の公平性を保ちながら実施される必要があります。例えば、アメリカの公民権法や日本の男女雇用機会均等法は、歴史的な差別を是正するために制定されました。これらの法律は、特定の集団に対する差別を禁止するだけでなく、積極的な是正措置(アファーマティブ・アクション)を導入することで、社会的な不均衡を解消しようとしています。しかし、こうした措置が逆に新たな不公平を生む可能性もあるため、慎重な運用が求められます。

実際の事例として、企業の採用活動におけるクオータ制が挙げられます。これは、女性やマイノリティの採用比率を一定数確保する制度ですが、「逆差別」として批判されることも少なくありません。例えば、資格や能力が同等であるにもかかわらず、特定の属性を優先する場合、多数派である男性や主流派の求職者が不利益を被る可能性があります。このようなケースでは、是正措置の目的と実際の効果を常に検証し、公平性のバランスを取ることが重要です。

さらに、教育現場でも逆差別の問題は無視できません。奨学金制度や入学枠の優先配分が、特定の層に偏ってしまうと、本来の意図とは異なる結果を招くことがあります。例えば、経済的に恵まれない学生を支援する目的で設けられた制度が、逆に他の学生の機会を奪ってしまうケースです。こうした事態を防ぐためには、是正措置の対象や基準を明確にし、透明性の高い運用を心がける必要があります。

最終的には、逆差別を解消するためには、社会全体の意識改革が不可欠です。是正措置は一時的な手段であり、根本的な解決には、差別のない公平な社会を築くための継続的な努力が求められます。法律や制度だけに頼るのではなく、個人や組織が自発的に多様性と包摂性を重視する姿勢を持つことが、長期的な解決策につながるでしょう。

積極的是正措置と逆差別

積極的是正措置とは、歴史的に不利な立場にあった集団を支援するために実施される政策や制度を指します。この取り組みは社会的不平等を解消する目的で行われますが、時に逆差別と呼ばれる新たな不公平を生む可能性があります。例えば、特定の集団を優遇する採用枠や入学枠が設けられた場合、他の集団から「不公平だ」という声が上がることがあります。

逆差別の問題点は、本来の目的である平等の実現が、別の形での不平等を生んでしまう点にあります。是正措置を実施する際には、公平性のバランスを慎重に考慮する必要があります。過度な優遇措置は、社会の分断を招くリスクもあるため、適切な範囲で実施することが求められます。

是正措置と逆差別の関係を考える上で重要なのは、社会的背景と実施期間です。一時的な支援が必要なケースと、恒久的な制度変更が必要なケースを見極める必要があります。また、是正措置の効果を定期的に検証し、必要に応じて調整することも不可欠です。これにより、真の意味での社会的不平等の解消が可能となります。

まとめ

逆差別とは、本来は社会的弱者を保護するための是正措置が、逆に多数派に対して不利益をもたらす現象を指します。この問題は、公平性と社会正義のバランスを考える上で重要な課題となっています。特に雇用や教育の場で顕著に見られ、特定のグループを優遇する政策が他のグループの機会を奪うケースも報告されています。

是正措置の目的は歴史的な差別を解消することですが、その実施方法によっては新たな不公平を生む可能性があります。例えば、クオータ制の導入が逆差別と受け取られるケースや、積極的差別是正措置が逆効果になる事例も存在します。これらは社会の分断を深める要因にもなり得るため、慎重な対応が求められます。

逆差別問題への対策として、個別事情の考慮や柔軟な制度設計が有効です。一律の優遇措置ではなく、各ケースに応じた適切な支援を行うことで、真の意味での公平性を実現できます。また、教育啓発を通じて逆差別の本質を理解することも、社会的な合意形成に役立ちます。

よくある質問

1. 「逆差別」とは具体的にどのようなことを指すのですか?

逆差別とは、特定のグループを優遇する是正措置(アファーマティブ・アクション)が、他のグループにとって不公平な状況を生むことを指します。例えば、雇用や教育の場で、歴史的・社会的に不利な立場にあるグループを優先的に採用することで、逆に多数派や他のマイノリティが不利益を被るケースが該当します。「公平性」と「是正」のバランスが課題となり、議論の的となることが多い概念です。

2. 逆差別が発生する主な原因は何ですか?

逆差別が発生する主な原因は、是正措置の設計や運用に偏りがあることです。例えば、数値目標を過度に重視するあまり、個々の能力や適性を無視した選考が行われる場合があります。また、社会的な背景や歴史的経緯を考慮せずに制度を適用することで、意図せず別のグループを排除してしまうこともあります。対策を講じる際には、多角的な視点での検討が不可欠です。

3. 逆差別を防ぐための効果的な対策はありますか?

逆差別を防ぐためには、是正措置の透明性と客観性を高めることが重要です。具体的には、選考基準を明確に示す、定期的な制度の見直しを行う、ステークホルダーからのフィードバックを収集するなどの方法があります。また、教育や啓発活動を通じて、是正措置の目的を周知し、理解を深めることも効果的です。公平性と是正のバランスを保つための継続的な取り組みが求められます。

4. 逆差別に関する法的な規制は日本にありますか?

日本では、逆差別を直接的に規制する法律は存在しませんが、憲法第14条の「法の下の平等」や労働分野における均等法などが関連します。是正措置を実施する際には、過度な優遇が差別とみなされるリスクがあるため、注意が必要です。また、企業や教育機関が独自に定めたポリシーが逆差別を招かないよう、法的な観点からのアドバイスを受けることが推奨されます。

Deja una respuesta

Lo siento, debes estar conectado para publicar un comentario.

関連ブログ記事