「DX成功事例|デジタルトランスフォーメーションのメリットと推進方法」

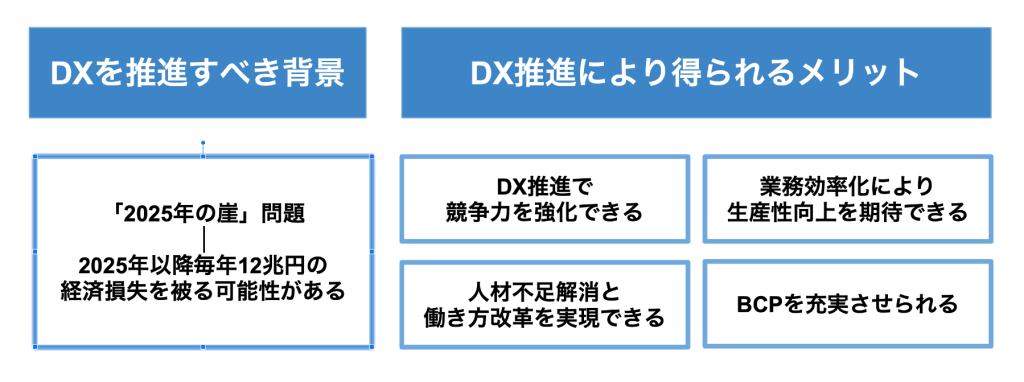

デジタルトランスフォーメーション(DX)は、現代のビジネスにおいて不可欠な戦略となっています。本記事では、DXの成功事例を通じて、企業がどのようにデジタル技術を活用して変革を実現しているかを紹介します。特に、業務効率化やコスト削減、顧客満足度の向上といった具体的なメリットに焦点を当て、その効果を解説します。

また、DXを推進する際の課題や失敗例にも触れ、セキュリティ対策やシステムの安定性といった重要なポイントを考察します。さらに、トップダウンアプローチとボトムアップアプローチの違いを理解し、組織全体でDXを成功させるための方法論を探ります。最後に、デジタル変革とDXの本質的な違いについても言及し、なぜDXがビジネスモデルや社会構造の変革を目指すのかを明確にします。

イントロダクション

デジタルトランスフォーメーション(DX)は、現代のビジネスにおいて不可欠な戦略として注目されています。企業が競争優位性を維持し、持続的な成長を実現するためには、デジタル技術を活用した変革が求められています。本記事では、DXの成功事例を通じて、その具体的なメリットと効果的な推進方法について解説します。

DXがもたらす業務効率化やコスト削減は、多くの企業にとって大きな魅力です。さらに、顧客満足度の向上や新たなビジネスモデルの創出など、幅広い効果が期待できます。一方で、DXを推進する際には、セキュリティリスクや組織内の抵抗といった課題にも直面します。これらのポイントを理解し、適切なアプローチを取ることが重要です。

デジタル変革とDXは混同されがちですが、根本的な違いがあります。DXは単なる技術の導入ではなく、ビジネスモデルや社会構造そのものの変革を目指すものです。この違いを明確にすることで、より効果的なDX戦略を立てることが可能になります。

DXの主なメリット

デジタルトランスフォーメーション(DX)を推進する最大のメリットは、業務効率化と生産性向上が図れる点です。従来のアナログ業務をデジタル技術で置き換えることで、人的ミスを減らし、作業時間を大幅に短縮できます。特にRPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)の導入は定型業務の自動化に効果的です。

コスト削減もDXの重要な利点と言えます。クラウドサービスの活用でITインフラの維持費を抑えられ、ペーパーレス化で印刷コストを削減できます。さらに、データ分析による需要予測精度の向上で在庫管理や生産計画の最適化が可能になり、無駄な経費を減らせます。

顧客視点でのメリットとして、顧客体験の向上が挙げられます。AIチャットボットによる24時間対応や、パーソナライズされた商品提案など、デジタル技術を活用したサービス改善で満足度を高められます。また、リアルタイムデータ分析により市場の変化に素早く対応できるため、競争優位性を確保しやすくなります。

業務効率化

デジタルトランスフォーメーション(DX)を推進する最大のメリットの一つが業務効率化です。従来のアナログな業務プロセスをデジタル技術で置き換えることで、人的ミスの削減や作業時間の短縮が可能になります。特にRPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)の導入は定型業務の自動化に効果的で、多くの企業で生産性向上の成果が報告されています。

クラウドコンピューティングの活用も業務効率化に大きく寄与します。場所やデバイスに縛られない働き方を実現し、リモートワーク環境の整備やデータ共有の効率化が図れます。これにより、従業員のワークライフバランス改善と同時に、企業全体の生産性向上が期待できるでしょう。

製造業ではIoT技術を活用した設備の遠隔監視や予知保全が注目されています。センサーデータをリアルタイムで収集・分析することで、故障の未然防止やメンテナンス効率の向上が可能になり、結果として稼働率の改善につながっています。このようなデジタル技術の導入は、単なる効率化だけでなく、新たな価値創造の機会も生み出しています。

コスト削減

デジタルトランスフォーメーション(DX)を推進する大きなメリットの一つがコスト削減です。従来のアナログ業務や非効率なプロセスをデジタル化することで、人件費や事務作業にかかる時間を大幅に削減できます。例えば、紙ベースの書類をクラウド上で管理するだけで、印刷費や保管スペースのコストを抑えられるだけでなく、情報検索の効率も向上します。

特に注目すべきは業務プロセスの自動化によるコスト削減効果です。RPA(Robotic Process Automation)を導入すれば、単純作業をロボットが代行することで人的ミスを減らし、労働時間を最適化できます。製造業ではIoTを活用した設備監視により、保守コストの削減と生産性向上を同時に実現している事例もあります。

ただし、DXによるコスト削減を成功させるには、単なるITツールの導入ではなく、業務フローの見直しが不可欠です。デジタル化と同時に無駄な工程を洗い出し、根本から業務改善を行うことで、真のコスト削減効果が得られます。短期的な投資が必要になる場合もありますが、中長期的に見れば企業の競争力を高める重要な施策と言えるでしょう。

顧客満足度向上

デジタルトランスフォーメーション(DX)を推進することで、企業は顧客満足度の大幅な向上を実現できます。DXによって得られるデータ分析やAI技術を活用することで、顧客のニーズをより深く理解し、パーソナライズされたサービスを提供することが可能になります。例えば、ECサイトでの購買履歴に基づいたおすすめ商品の表示や、チャットボットによる24時間対応などが挙げられます。

顧客体験(CX)の向上は、DXの重要な成果の一つです。従来のアナログなプロセスでは把握が難しかった顧客の行動パターンや嗜好を、デジタル技術によって可視化することで、より効果的なマーケティング戦略を立てられます。また、モバイルアプリやオンラインサポートの導入により、顧客が求めるタイミングで迅速な対応が可能になり、満足度が高まります。

特にサービス業界では、リアルタイム対応とオムニチャネル化が顧客満足度向上の鍵となります。店舗とオンラインをシームレスに連携させることで、顧客はいつでもどこでも同じ品質のサービスを受けられるようになります。このような取り組みは、顧客ロイヤルティの向上やリピート率の増加につながり、結果として企業の収益拡大にも貢献します。

DX成功事例

デジタルトランスフォーメーション(DX)の成功事例として、AmazonのECサイトは代表的な例です。同社はクラウド技術を活用し、顧客の購買行動データを分析することで、パーソナライズされた商品推薦を実現しました。これにより、業務効率化と顧客満足度向上を同時に達成しています。特に、AIを活用した需要予測システムは在庫管理の最適化に大きく貢献しました。

日本企業では、ふるさと納税のデジタル化が注目されています。自治体がオンライン申請システムを導入したことで、申請から寄付金の活用までをシームレスに連携させることが可能になりました。この取り組みにより、行政サービスの利便性向上とコスト削減を実現しています。また、キャッシュレス決済の普及もDXの成功事例の一つで、小売業界では現金処理の負担軽減と売上管理の効率化が進んでいます。

これらの事例からわかるように、DXの成功にはテクノロジーの活用とビジネスプロセスの見直しが不可欠です。特に、データを活用した意思決定が競争優位性を生み出す鍵となっています。企業がDXを推進する際には、自社の課題に合わせた戦略的なアプローチが求められます。

AmazonのECサイト

AmazonのECサイトはデジタルトランスフォーメーション(DX)の代表的な成功事例として知られています。同社は従来の小売業のビジネスモデルをデジタル技術で根本から変革し、オンラインショッピングの新たな基準を確立しました。AIによるレコメンデーションやクラウドコンピューティングを駆使したインフラ構築により、顧客体験の向上と業務効率化を同時に実現しています。

特に注目すべきは、Amazon Primeサービスを通じた顧客ロイヤルティの強化です。配送速度の向上や動画配信などの付加価値サービスを組み合わせることで、競合他社との差別化に成功しました。また、AWS(Amazon Web Services)の展開は、自社の技術を外部企業にも提供するというビジネスモデルの転換を示す好例です。

この事例から学べるのは、DXが単なるデジタル化ではなく、ビジネス全体の変革を目指すものであるという点です。Amazonは技術の導入だけでなく、それに伴う組織文化や働き方の改革も同時に推進し、持続的な成長を実現しています。

日本企業のふるさと納税

日本企業におけるふるさと納税のデジタル化は、DXの成功事例として注目されています。従来、紙ベースで行われていた手続きがオンライン化されたことで、利便性が大幅に向上しました。自治体間の競争が激化する中、デジタルプラットフォームを活用したスムーズな寄付手続きや特産品の配送管理が、利用者満足度の向上に寄与しています。

特にクラウド技術を活用したシステム構築により、自治体側の業務負担軽減とデータ管理の効率化が実現されました。これにより、寄付金の使途透明性が高まり、社会貢献に対する信頼性が向上しています。ふるさと納税のDX化は、地方創生とデジタル技術の融合という観点から、官民連携の好事例として評価されています。

この取り組みでは、ユーザー体験の向上が重要な要素でした。スマートフォンアプリやWebサイトのUI/UX改善により、寄付から特産品受け取りまでをシームレスに繋ぐオムニチャネル対応が進められています。結果として、若年層を含むより広い層への普及が促進され、地域経済活性化への波及効果が期待されています。

キャッシュレス化

キャッシュレス化は、デジタルトランスフォーメーション(DX)の代表的な成功事例の一つです。現金を使わずに電子決済を行うことで、業務効率化や顧客利便性の向上を実現しています。特に小売業や飲食業では、レジ待ち時間の短縮や会計ミスの減少といったメリットが顕著です。また、決済データを蓄積することで、顧客行動の分析やマーケティング施策の精度向上にもつながります。

日本では、政府主導のキャッシュレス推進政策も後押しとなり、QRコード決済や電子マネーの利用が急速に普及しました。例えば、コンビニエンスストアやスーパーマーケットでは、キャッシュレス決済の導入によって、会計スピードが向上し、顧客満足度が高まっています。さらに、データ活用を通じて、在庫管理や販売促進の最適化も可能になりました。

しかし、キャッシュレス化を成功させるためには、セキュリティ対策が不可欠です。決済情報の漏洩や不正利用を防ぐために、暗号化技術や多要素認証の導入が求められます。また、高齢者などキャッシュレスに不慣れな顧客への配慮も重要です。デジタルデバイドの解消に向けたサポート体制を整えることで、より包括的なDXを実現できます。

DXの失敗例

DXの推進においては成功事例ばかりが注目されがちですが、失敗事例から学ぶことも重要です。多くの企業がセキュリティ対策の不備によって情報漏洩を引き起こし、顧客からの信頼を失うケースが見られます。特にクラウド移行の過程で適切なアクセス管理を行わなかった場合、重大なインシデントに発展する可能性があります。

また、システムダウンもDX失敗の典型的な例です。デジタル化によって業務プロセスを一元管理する場合、システムが停止すると全社的な業務停滞を招きます。レガシーシステムとの互換性を考慮せずに新しい技術を導入した結果、想定外のトラブルが発生するケースも少なくありません。

さらに、従業員の抵抗もDX失敗の要因として挙げられます。デジタルツールの導入に対して十分な社内教育を行わないと、現場での活用が進まず投資が無駄になる可能性があります。特に世代間ギャップが大きい組織では、新しい技術への適応に時間がかかる傾向があります。

セキュリティ対策不足

セキュリティ対策不足は、DX推進において見過ごせない重要な課題です。多くの企業がデジタル化を急ぐあまり、サイバーセキュリティへの対応が後回しになりがちです。実際に、顧客データの流出やシステムへの不正アクセスといったインシデントが発生した場合、企業の信頼は一気に失墜してしまいます。

特にクラウドサービスの利用が増える中で、適切なアクセス管理やデータ暗号化が不十分なケースが散見されます。また、リモートワークの普及に伴い、従業員の個人デバイスから重要な情報が漏洩するリスクも高まっています。DXを成功させるためには、技術導入と同時にセキュリティガバナンスを強化することが不可欠です。

ゼロトラストセキュリティの考え方が注目されるなど、現代のセキュリティ対策は従来の境界防御型から大きく進化しています。企業は単なるツール導入ではなく、組織全体でセキュリティ意識を高める社内教育や、万が一に備えたインシデント対応計画の策定までを含めた総合的な対策が求められています。

システムダウン

デジタルトランスフォーメーション(DX)を推進する上で、システムダウンは避けて通れない課題の一つです。DXの導入によって業務効率が向上する一方で、システムに依存する度合いが高まるため、障害発生時の影響が大きくなります。特に金融機関や医療機関など、社会インフラに関わる分野では、システムダウンが顧客信頼の失墜や大きな経済的損失につながる可能性があります。

近年では、クラウドサービスの活用や冗長化構成の導入など、システムダウンを防ぐための対策が進んでいます。例えば、複数のデータセンターを活用した災害対策や、AIを活用した異常検知システムの導入が効果的です。しかし、技術的な対策だけでなく、従業員教育やマニュアル整備といった人的要因への対応も重要です。

DXを成功させるためには、システムダウンリスクを事前に想定した上で、継続的な改善を行っていく姿勢が求められます。特にBCP(事業継続計画)の策定は必須であり、定期的な訓練実施を通じて実践的な対応力を高めることが重要です。システムダウンへの備えが不十分なままDXを推進すると、かえってビジネスリスクを高める結果になりかねません。

DX推進方法

デジタルトランスフォーメーションを成功させるためには、明確なビジョン策定と戦略的アプローチが不可欠です。まず経営陣がDXの重要性を理解し、全社的な取り組みとして推進することが重要です。トップダウン型のアプローチでは、経営層が率先してデジタル変革の方向性を示し、必要なリソースを投入する必要があります。

一方で、現場の声を反映したボトムアップ型の取り組みも効果的です。従業員一人ひとりがデジタル技術を活用した業務改善提案を行う文化を醸成することで、組織全体のデジタルリテラシー向上につながります。特にデータドリブンな意思決定を習慣化させることで、より効果的なDX推進が可能になります。

重要なのは、単なるITツールの導入ではなく、ビジネスモデルの変革を視野に入れることです。顧客価値を再定義し、デジタル技術を活用した新しい価値創造に焦点を当てるべきです。また、アジャイル開発の手法を取り入れ、短期間で試行錯誤を繰り返しながら最適なソリューションを見つける姿勢が求められます。

トップダウンアプローチ

トップダウンアプローチは、経営陣や上層部が主導権を握り、組織全体のデジタルトランスフォーメーション(DX)を推進する手法です。この方法では、経営層が明確なビジョンと戦略を示すことで、全社的な変革を迅速に実現できます。特に、大規模な組織や伝統的な業界では、リーダーシップの強い関与が不可欠であり、部門間の連携をスムーズにする効果があります。

トップダウンの利点は、意思決定が早く、資源配分が効率的に行える点です。経営陣がDXを優先事項として位置づけることで、予算や人材を集中的に投入でき、イノベーションの加速が期待できます。ただし、現場の意見を十分に反映させない場合、実務レベルでの齟齬が生じるリスクもあるため、バランスの取れたコミュニケーションが重要です。

このアプローチを成功させるには、経営層自身がデジタルリテラシーを高め、変化への理解を深める必要があります。また、中間管理職への教育や、現場との対話を重ねながら、組織全体でDXへの共感を醸成することが鍵となります。

ボトムアップアプローチ

デジタルトランスフォーメーションを推進するボトムアップアプローチは、現場の従業員からアイデアや改善案を募り、組織全体の変革につなげる手法です。この方法では、現場の知見を最大限に活用できるため、実務に即した効果的なDX施策を生み出せます。特に日本企業では、長年培われた業務ノウハウをデジタル化する際に有効です。

ボトムアップ型DXの成功には、従業員の積極的な参加が不可欠です。そのためには、心理的安全性を確保し、誰もが意見を出しやすい環境を整える必要があります。また、提案されたアイデアを迅速に試行できる実験的アプローチも重要で、小さな成功を積み重ねることで組織全体の変革意識を高められます。

このアプローチの利点は、抵抗感が少ないことです。トップダウン式と異なり、現場から自然に変化が生まれるため、従業員の理解を得やすくなります。ただし、全社的な展開には時間がかかるため、経営陣のサポートと適切なリソース配分が成功の鍵となります。

デジタル変革とDXの違い

デジタル変革とDX(デジタルトランスフォーメーション)はしばしば混同されがちですが、両者には明確な違いがあります。デジタル変革とは、既存の業務プロセスやサービスをデジタル技術で効率化することを指します。例えば、紙の書類を電子化したり、手作業の業務をシステム化したりする取り組みが該当します。一方、DXはより広範な概念で、デジタル技術を活用してビジネスモデルそのものを変革し、社会や産業構造にまで影響を与えることを目指します。

DXの本質は、単なる効率化ではなく、企業の競争優位性を根本から見直す点にあります。例えば、従来の小売業がECサイトを導入するだけではデジタル変革の域を出ませんが、顧客データを活用してパーソナライズドサービスを提供したり、サプライチェーン全体を最適化したりする取り組みはDXに該当します。このように、デジタル変革が「手段」であるのに対し、DXは「目的」として捉えることができます。

近年、日本企業でもDXへの関心が高まっていますが、その背景には社会全体のデジタルシフトやコロナ禍を契機とした業務改革の必要性があります。特に、顧客接点のデジタル化やデータドリブン経営への転換は、企業が生き残る上で不可欠な要素となっています。デジタル変革とDXを区別して理解することは、効果的な戦略を立てる第一歩と言えるでしょう。

まとめ

デジタルトランスフォーメーション(DX)は、単なるIT化ではなく、ビジネスモデルそのものの変革を目指す取り組みです。今回紹介した成功事例からもわかるように、業務効率化やコスト削減だけでなく、顧客への新たな価値提供という点でも大きなメリットがあります。

DXを推進する際には、トップダウン型の経営戦略と現場のボトムアップ型のアイデアを組み合わせることが重要です。また、セキュリティ対策やシステムの安定稼働など、リスク管理も忘れてはなりません。

デジタル変革とDXの違いを理解し、自社に適したアプローチを取ることで、真の競争優位性を築くことができます。今後も技術の進化に合わせて、継続的な改善と挑戦が求められるでしょう。

よくある質問

1. DX成功事例にはどのような業界のものが多いですか?

DX成功事例は、製造業、小売業、金融業、医療・ヘルスケアなど、さまざまな業界で見られます。特に製造業ではIoT技術を活用した生産ラインの最適化、小売業ではAIによる需要予測やキャッシュレス決済の導入が注目されています。金融業界ではブロックチェーンやAPI連携によるサービス革新、医療分野では遠隔診療や電子カルテの普及が進んでいます。業界ごとに異なる課題に対し、デジタル技術をどう適用するかが鍵となります。

2. DXを推進する際の最大のメリットは何ですか?

DX推進の最大のメリットは、業務効率化と競争力の向上です。具体的には、クラウド技術やRPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)を活用することで、手作業や紙ベースの業務を削減できます。また、データ分析を通じて顧客ニーズを迅速に把握し、新たなビジネスモデルを創出できる点も大きな利点です。さらに、サプライチェーンの最適化やコスト削減にもつながり、企業の持続的な成長を支えます。

3. DXを成功させるための推進方法で重要なポイントは?

DXを成功させるためには、経営層のコミットメントと社内文化の変革が不可欠です。まず、デジタル戦略を明確に策定し、全社的に共有することが重要です。次に、アジャイル開発やDevOpsの導入により、迅速な試行錯誤を可能にします。また、従業員のデジタルリテラシー向上のために研修を実施し、部門横断的な協力体制を構築することも求められます。最後に、KPI(重要業績評価指標)を設定し、効果を測定しながら改善を続けることが肝心です。

4. DX推進におけるよくある失敗要因とその対策は?

DX推進でよくある失敗要因は、目的の曖昧さや現場の抵抗、技術選定の誤りです。対策として、まず具体的なゴールを設定し、PoC(概念実証)で小さく検証することが有効です。また、現場の声を吸い上げ、デジタルツールの使いやすさを重視することで、導入時の抵抗を減らせます。さらに、外部パートナーと連携し、自社に適した技術を選定することも重要です。継続的な改善サイクルを回すことで、失敗リスクを軽減できます。

Deja una respuesta

Lo siento, debes estar conectado para publicar un comentario.

関連ブログ記事