「東大生の1日スケジュール|勉強時間や時間割例を徹底解説」

東京大学に合格する学生の1日は、効率的な時間管理と高い集中力によって成り立っています。朝早くから夜遅くまで、講義や自主学習、課外活動に取り組む姿は、多くの受験生の参考となるでしょう。特に時間割の組み方や勉強時間の配分は、東大生ならではの工夫が詰まっています。

東大生の日常生活を覗いてみると、一般的な大学生とは異なるリズムが見えてきます。朝型生活を実践する学生が多く、早朝から図書館で勉強を始めるケースも珍しくありません。一方で、睡眠時間の確保にも気を配り、無理のないスケジュールを組むことが成功の秘訣です。

この記事では、実際の時間割例や勉強時間の内訳、そして長期休暇中の過ごし方まで、東大生の1日を徹底解説します。効率的な学習法や時間管理術を知ることで、受験勉強の質を高めるヒントが見つかるでしょう。

イントロダクション

東京大学に合格した学生たちの1日は、効率的な時間管理と高い集中力によって成り立っています。朝から晩まで勉強や講義、課外活動に追われる日々ですが、彼らはどのように時間を活用しているのでしょうか。東大生のスケジュールからは、学業とプライベートのバランスを取るための工夫が見えてきます。

一般的に東大生は朝6時頃に起床し、夜11時頃に就寝するという規則正しい生活リズムを維持しています。朝の時間帯を有効活用する学生が多く、早朝から図書館で勉強する姿も珍しくありません。授業は9時から始まることが多いですが、空き時間を自主学習に充てるなど、隙間時間の使い方にも特徴があります。

勉強時間の確保が重要なポイントで、平均すると1日4~6時間程度を学業に費やしています。特に過去問演習や専門分野の深堀りに時間を割く傾向があり、単に長時間勉強するだけでなく、質の高い学習を心がけています。また、課外活動やサークル活動にも積極的に参加し、多角的な能力開発を図っているのも特徴的です。

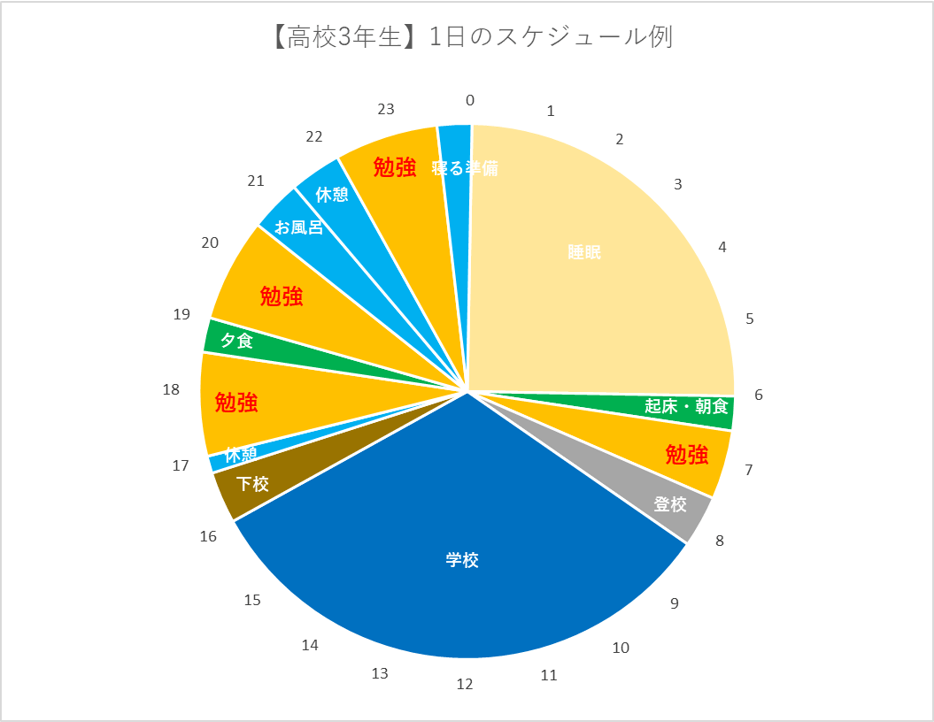

東大生の1日のスケジュール例

東京大学に通う学生たちの1日は、効率的な時間管理と高い自己管理能力によって成り立っています。典型的なスケジュールでは、朝6時頃に起床し、朝食前の時間を活用して英語のリスニングや前日の復習を行う学生が多いようです。その後、9時からの講義に備えてキャンパスへ向かい、昼休みを挟んで夕方まで授業が続きます。空きコマを利用して図書館で予習復習を行うなど、隙間時間も有効活用しているのが特徴です。

放課後はサークル活動やアルバイトに参加する学生もいれば、すぐに自習室へ向かう学生もいます。特に試験前やレポート提出前は、夜遅くまで図書館やカフェで勉強する姿が見られます。帰宅後は夕食を済ませ、残りの課題や翌日の準備を行い、就寝は23時~0時頃が一般的です。ただし、このスケジュールはあくまで一例で、文系・理系や学年によっても大きく異なります。

長期休暇中は、通常よりも自由な時間が増えますが、多くの東大生はこの期間を苦手科目の克服や資格試験の勉強に充てています。また、インターンシップや海外留学に参加する学生も少なくありません。重要なのは、与えられた時間を如何に効果的に使うかという戦略的思考で、これが東大生の生活リズムを支える基盤となっています。

勉強時間の内訳

東京大学の学生は、1日の中で講義時間と自主学習時間をバランスよく配分している。一般的に、朝から夕方までは大学の授業に参加し、夜は復習や予習に充てるパターンが多い。平均勉強時間は4~6時間程度だが、試験前やレポート提出期日が近づくとこの時間はさらに伸びる傾向にある。

特に重視されているのが効率的な時間管理で、スキマ時間を活用した勉強が特徴的だ。通学時間には語学のリスニングを行い、昼休みには短時間で済む課題に取り組むなど、時間の有効活用を徹底している。また、週末には1週間の総復習を行うなど、計画的な学習サイクルを構築している学生が多い。

勉強の質にもこだわりが見られ、単に長時間机に向かうのではなく、集中力を維持した効果的な学習を心がけている。多くの東大生が実践しているのが、ポモドーロテクニックなどの時間管理術で、25分集中して5分休憩するというサイクルを繰り返す方法だ。このように、時間とエネルギーの配分を最適化することで、高い学習効果を得ている。

時間管理と優先順位付け

東京大学の学生たちは、時間管理を徹底することで膨大な勉強量をこなしながら学生生活を送っています。優先順位付けが彼らの日常において最も重要なスキルの一つであり、講義や課題、課外活動をバランスよくこなすためには不可欠です。特に試験期間中は、限られた時間を最大限に活用するための計画性が求められます。

東大生の多くは、朝型の生活リズムを採用している傾向があります。早朝の時間帯を有効活用することで、集中力が高い状態で勉強に取り組むことが可能です。一方で、夜遅くまで勉強を続ける学生も少なくありませんが、睡眠時間の確保とのバランスが重要視されています。効率的な学習を実現するためには、単に長時間勉強するだけでなく、適切な休息も必要不可欠な要素なのです。

授業以外の時間の使い方にも特徴が見られます。空き時間を活用して図書館で自習したり、友人と討論したりするなど、隙間時間の有効活用が日常的に行われています。また、長期休暇中の計画立案も重要で、夏休みや春休みといった期間をどう過ごすかが学力向上の鍵を握っています。このように、東大生の1日は常に時間との戦いであり、いかにして質の高い勉強時間を確保するかが問われています。

勉強環境と活用ツール

東大生の勉強環境は主に図書館や自宅が中心となっています。特に本郷キャンパスの総合図書館は24時間利用可能なスペースもあり、深夜まで勉強に励む学生も少なくありません。自宅学習ではノートパソコンを活用するケースが多く、オンライン教材や講義資料へのアクセスが容易です。

近年ではデジタルツールの活用が顕著で、スケジュール管理にはGoogleカレンダーやNotionといったアプリが重宝されています。時間管理アプリを使いこなすことで、限られた時間を効率的に使う工夫がなされています。また、講義の録音やノートテイキングにはiPadとApple Pencilの組み合わせも人気です。

集中力維持のため、東大生は環境づくりにもこだわりが見られます。図書館の静かな環境を選ぶのはもちろん、自宅ではホワイトノイズを流すなどして集中しやすい空間を構築しています。オンライン学習の需要が高まる中、Zoomを使った勉強会やディスカッションも日常的に行われています。

休日や長期休暇の過ごし方

休日や長期休暇における東大生の過ごし方は、普段の授業日とは異なるリズムで構成されています。自主学習や課題消化に充てる時間が増える一方で、趣味やアルバイト、友人との交流などリフレッシュする時間も大切にしています。特に長期休暇中は、夏期講座や研究プロジェクトに参加する学生も多く、学びの場をキャンパス外に広げるケースも見られます。

時間管理が重要なポイントで、休日だからといってだらけるのではなく、メリハリのあるスケジュールを組むのが東大生の特徴です。午前中は集中力が高い時間帯を活用して勉強ブロックを設け、午後は課外活動やリラックスタイムに充てるパターンが一般的です。また、図書館やカフェなど、集中できる環境を選んで学習効率を高める工夫も見られます。

長期休暇を活用して留学準備や資格取得に取り組む学生も少なくありません。特に語学力を磨くために、オンライン講座を活用したり、短期留学プログラムに参加したりするケースが増えています。一方で、健康管理にも気を配り、適度な運動や十分な睡眠を確保するなど、バランスの取れた生活を心がけています。

東大合格に必要な勉強法

東京大学に合格するためには、質の高い勉強法が不可欠です。単に長時間勉強するだけでは不十分で、効率的な学習が求められます。特に重要なのは基礎学力の徹底強化で、数学や英語などの主要科目では基本問題を確実に解けるようにすることが第一歩です。

過去問演習は東大合格の鍵を握っています。少なくとも過去10年分の問題に取り組み、出題傾向を分析することで、本番での対応力が身につきます。また、時間配分の練習も欠かせません。東大の入試問題は量が多いため、制限時間内に全て解き切るための戦略が必要です。

自主学習の習慣を早くから身につけることが重要です。東大合格者の多くは、高校1年生の頃から計画的に勉強を進めています。特に朝の時間帯を有効活用する傾向があり、集中力が高い午前中に難しい課題に取り組むのが効果的です。ただし、睡眠時間を削りすぎないように注意し、6時間程度は確保するように心がけましょう。

睡眠と健康管理の重要性

東京大学の学生生活において、睡眠管理と健康維持は学業成果に直結する重要な要素です。多くの東大生は1日6時間未満の睡眠時間で生活していますが、睡眠の質を高めるために就寝前のルーティンを徹底しているケースが目立ちます。例えば、就寝1時間前からスマートフォンの使用を控えたり、軽いストレッチを取り入れたりする学生が多いようです。

体調管理も東大生にとって必須スキルの一つで、特に試験期間中は免疫力が低下しやすいため注意が必要です。多くの学生が定期的な運動やバランスの取れた食事を心がけており、キャンパス内のジムを利用したり、栄養バランスを考慮した学食メニューを選んだりする姿が見られます。メンタルヘルスについても、カウンセリングルームの利用や友人との定期的な交流を通じてストレスを適切に管理しています。

東大生の間では「効率的な休息」が重要なテーマとなっており、短時間でも深く休む技術が求められます。15分程度のパワーナップ(短時間仮眠)を講義の合間に取る学生や、集中力が切れたら10分間の散歩でリフレッシュするなど、各自が工夫を凝らしています。こうした小さな習慣の積み重ねが、過酷な勉強スケジュールを乗り切る原動力となっているのです。

東大の時間割公開情報

東京大学では、一部の学部・学科において時間割の公開情報が提供されています。特に教養学部前期課程の時間割は比較的アクセスしやすく、大学の公式サイトや学内ポータルで確認できる場合があります。これらの情報から、東大生がどのような講義の組み合わせで学んでいるのかを知ることが可能です。

時間割の構成を見ると、朝9時から夕方5時までが一般的な講義時間帯となっていますが、学部や学年によって大きく異なる点が特徴です。理系学部では実験や実習が午後に集中する傾向があり、文系学部ではセミナー形式の授業が多く組み込まれています。特に教養課程では幅広い分野の科目を履修するため、時間割のバランスが重要視されます。

公開されている時間割から読み取れるのは、東大生が効率的なスケジュール管理をしているという点です。講義の合間に自主学習の時間を設けたり、空き時間を活用して図書館で予習復習を行ったりする様子が伺えます。また、サークル活動や課外授業との両立を図るために、時間割を柔軟に組んでいる学生も少なくありません。

まとめ

東京大学に合格した学生たちの1日は、効率的な時間管理と高い集中力によって成り立っています。朝6時頃に起床し、早朝から勉強を始める学生も少なくありません。朝の時間帯は脳が最も冴えているため、難しい課題や重要な科目に取り組むのに適しています。その後、9時から始まる講義に出席し、夕方までみっちりと学びます。

講義が終わった後も、東大生の1日はまだ続きます。課外活動や部活に参加する学生も多く、夜まで忙しく過ごします。帰宅後は復習や予習、課題に取り組み、就寝は23時頃が一般的です。勉強時間の確保と睡眠時間のバランスをどう取るかが、東大生にとって重要な課題となっています。休日であっても、多くの学生が自主学習や研究活動に時間を割いています。

東大生のスケジュールから学べることは、目標達成のための計画性と継続的な努力の重要性です。彼らはただ長時間勉強するのではなく、優先順位を明確にし、限られた時間を最大限活用しています。このような生活習慣は、東大合格だけでなく、その後の人生にも役立つスキルとなっています。

よくある質問

東大生の1日の勉強時間はどのくらいですか?

東大生の1日の勉強時間は、授業期間中と試験期間中で大きく異なります。授業期間中は平均して4~6時間程度ですが、試験期間中は8~10時間に増える傾向があります。自主学習と授業の予習・復習をバランスよく組み合わせることが重要で、特に効率的な時間管理が鍵となります。また、東大生はスキマ時間を活用して単語の暗記や軽い復習を行うことも特徴的です。

東大生のスケジュールにはどのような時間割が組まれていますか?

東大生の時間割は学部や学年によって異なりますが、一般的には午前中に講義、午後に自主学習というパターンが多いです。例えば、1限(8:30~10:00)から4限(15:00~16:30)まで講義を受け、その後は図書館や自習室で復習や課題に取り組みます。週末は実験やレポート作成に充てる学生も多く、柔軟なスケジュール調整が求められます。また、サークル活動やアルバイトを組み込む学生も少なくありません。

東大生はどのように集中力を維持していますか?

東大生はポモドーロテクニックや時間ブロック法などの集中力維持術を活用しています。例えば、25分勉強して5分休むというサイクルを繰り返すことで、長時間の勉強疲れを防いでいます。また、適度な運動や十分な睡眠を心がけ、体調管理を徹底している点も特徴です。さらに、勉強場所を変えることで気分転換を図り、集中力を持続させる工夫をしています。

東大生のスケジュールで特に重要なポイントは何ですか?

東大生のスケジュールで特に重要なのは、優先順位の明確化とルーティンの確立です。重要な課題や試験対策を最優先にし、余裕を持った計画を立てることが成功の秘訣です。また、毎日同じ時間に起床・就寝するなど、生活リズムを一定に保つことで、勉強の効率を高めています。さらに、週に1度は振り返りの時間を設け、スケジュールの改善点を見直す習慣も持っています。

Deja una respuesta

Lo siento, debes estar conectado para publicar un comentario.

関連ブログ記事