「リハビリ目標設定のコツ|具体的な例と効果的な進め方」

リハビリテーションにおいて目標設定は、患者さんの回復プロセスを導く羅針盤のような役割を果たします。適切な目標を設定することで、モチベーションの維持や効果的な進捗管理が可能になり、より良い結果につながります。本記事では、リハビリ目標設定の基本的な考え方から具体的な手法までを解説します。

個別化された目標設定がなぜ重要なのか、その理由は患者さん一人ひとりの状態や生活背景が異なるからです。例えば、高齢者の転倒予防と若年層のスポーツ復帰では、目指すべきゴールが全く異なります。SMARTの法則(具体的・測定可能・達成可能・関連性・期限設定)に基づいた目標設定方法についても触れていきます。

実際の臨床現場で活用できる具体例を交えながら、リハビリスタッフと患者さんが協力して目標を設定するプロセスを説明します。特に短期目標と長期目標のバランスや、定期的な評価・見直しの重要性に焦点を当てます。最後に、目標設定におけるよくある課題とその解決策についても言及する予定です。

イントロダクション

リハビリテーションにおいて目標設定は、患者さんの回復プロセスを支える重要な要素です。適切な目標を設定することで、モチベーションの維持や効果的な進捗管理が可能になり、より良い結果につながります。しかし、実際には「どのように目標を設定すればいいのか」と悩む専門家やご家族も少なくありません。

個別化されたアプローチが鍵となるリハビリでは、患者さん一人ひとりの状態や生活背景を考慮した目標設定が必要です。例えば、高齢者の転倒予防と若年層のスポーツ復帰では、当然ながら目指すべきゴールが異なります。また、短期目標と長期目標を明確に分けて設定することで、小さな成功体験を積み重ねながら、最終的な回復を目指すことができます。

この記事では、実際の臨床現場で役立つ具体的な目標設定の例や、効果的な進め方について解説します。リハビリチームとの連携や、定期的な評価の重要性など、実践的なポイントを押さえながら、患者さんにとって最適なリハビリプランを作成するコツをお伝えします。

リハビリ目標設定の重要性

リハビリテーションにおいて目標設定は、患者の回復プロセスを導く羅針盤のような役割を果たします。適切な目標を設定することで、患者は自身の進捗を実感でき、モチベーションを維持しながら治療に取り組むことが可能になります。医療従事者にとっても、明確な目標があることで治療計画を効果的に立案し、進捗を客観的に評価する基準を得られます。

個別化された目標は特に重要で、患者一人ひとりの身体的状態、生活環境、心理的状態を考慮する必要があります。例えば高齢者の転倒予防と若年層のスポーツ復帰では、同じ「歩行能力の改善」でも具体的な目標内容が大きく異なります。このような個別対応が、リハビリの効果を最大化する鍵と言えるでしょう。

目標設定が適切でない場合、患者は達成感を得られずに治療を中断したり、逆に無理な目標設定が新たな傷害を招くリスクもあります。特に現実的な目標設定は、患者の安全を守りながら確実な回復を促す上で欠かせない要素です。医療チームは患者と十分な対話を行い、双方が納得できる目標を共に作り上げていく姿勢が求められます。

具体的な目標の例

リハビリテーションにおいて具体的な目標を設定することは、患者の回復プロセスを明確にする上で極めて重要です。例えば、歩行能力の回復を目指す場合、「1か月後に100m歩けるようになる」という目標は、単に「歩けるようになりたい」という曖昧な希望よりも効果的です。このように数値や期間を明確にすることで、進捗状況を客観的に評価でき、患者のモチベーション向上にもつながります。

日常生活動作(ADL)の改善を目指す場合も同様で、「自力で服を着られるようになる」や「トイレ動作を一人で行えるようになる」など、具体的な動作に焦点を当てた目標が有効です。特に高齢者や脳卒中患者の場合、これらの小さな達成がQOL(生活の質)の向上に直結します。目標設定時には、患者の現在の能力を正確に把握し、段階的なアプローチを取ることがポイントです。

疼痛管理を目的とする場合でも、「痛みを完全になくす」ではなく、「現在の痛みを5段階評価で4から2に軽減する」など、測定可能な指標を用いることが推奨されます。このような定量的な目標は、医療従事者と患者双方が共有しやすく、治療効果の評価も明確に行えます。個別化された目標設定が、リハビリの成功には不可欠な要素なのです。

効果的な目標設定の手順

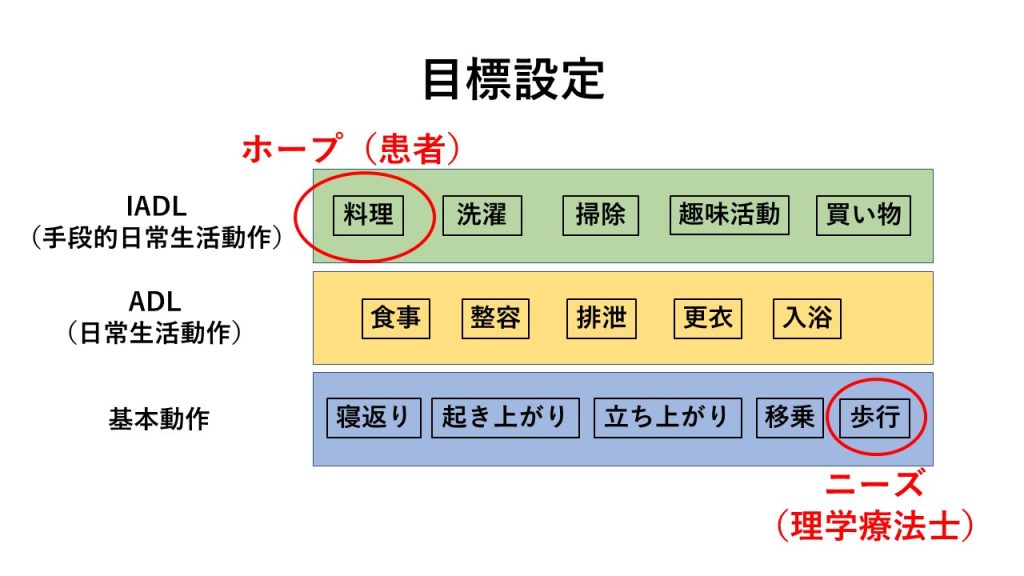

リハビリテーションにおける効果的な目標設定は、患者の回復プロセスを確実に進めるための重要な要素です。まず、患者の現状を正確に把握することが不可欠です。これには身体機能や日常生活動作の評価だけでなく、心理状態や社会的背景も考慮する必要があります。医療専門家は患者と十分な対話を行い、個別のニーズを理解した上で目標を設定します。

次に、SMARTの法則に基づいた具体的な目標設定が推奨されます。具体的には「3ヶ月後に100mの歩行が可能になる」「2週間以内に自立した食事ができるようになる」など、測定可能で現実的な目標を設定します。この際、患者本人の意思を尊重しながら、達成可能な難易度に調整することが重要です。目標が高すぎると挫折の原因になり、低すぎると効果が期待できません。

最後に、定期的な評価と見直しを行いながら進めることが肝心です。リハビリの進捗に応じて目標を柔軟に調整し、必要に応じてアプローチ方法を変更します。このプロセスを通じて、患者は達成感を味わいながら、確実に回復へと向かうことができます。多職種チームの連携も、効果的な目標設定と達成には欠かせない要素です。

目標設定における課題

リハビリテーションにおける目標設定には、いくつかの課題が存在します。まず、患者一人ひとりの状態やニーズが大きく異なるため、個別化されたアプローチが必要となります。特に高齢者や複数の疾患を抱える患者の場合、単一の目標では対応しきれないケースが少なくありません。また、リソース不足も大きな障壁となり得ます。施設やスタッフの数が限られている場合、患者一人に割ける時間が制約されるため、理想的な目標設定が難しいことがあります。

さらに、患者のモチベーション維持も重要な課題です。リハビリは長期にわたることが多く、途中で意欲が低下してしまうケースが見られます。特に目標が抽象的すぎたり、逆に高すぎたりすると、かえって挫折感を招く可能性があります。医療従事者側のコミュニケーションスキルも鍵となり、患者の本当の願いを引き出しながら、現実的な目標に落とし込む技術が求められます。

近年では、これらの課題を解決するためにテクノロジーの活用が進んでいます。例えば、ウェアラブルデバイスを使って客観的なデータを収集したり、AIを活用して最適な目標を提案したりする試みが始まっています。しかし、技術だけに頼るのではなく、あくまで人間中心のアプローチを基本とすることが、効果的なリハビリには不可欠です。

リハビリチームの役割

リハビリテーションは多職種連携が不可欠なプロセスです。医師をはじめ、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護師、ソーシャルワーカーなど、さまざまな専門職がチームを構成します。それぞれの専門性を活かし、患者の状態を多角的に評価することで、より効果的なリハビリプログラムが作成できます。

リハビリチームの重要な役割は、患者の身体機能だけでなく、心理状態や社会環境も考慮した総合的なサポートを提供することです。例えば、退院後の生活を見据えて自宅環境の調整を提案したり、家族への指導を行ったりすることも含まれます。チームアプローチによって、患者一人ひとりのニーズに応じた個別最適なケアが可能になります。

特に重要なのは、チーム内での情報共有と連携強化です。定期的なカンファレンスや電子カルテを活用した情報交換を通じて、治療方針の統一を図ります。これにより、患者が一貫性のある支援を受けられるようになり、リハビリ効果の最大化が期待できます。患者の回復過程において、チーム全体で目標を共有し、進捗を評価していく姿勢が求められます。

長期目標と短期目標の設定

リハビリテーションにおいて長期目標と短期目標を明確に分けて設定することは、患者の回復プロセスを効果的に進めるための重要なポイントです。長期目標は患者が最終的に達成したい大きな成果を指し、例えば「自宅で自立した生活を送る」や「仕事に復帰する」といった全体的なビジョンが該当します。一方、短期目標はその長期目標に向けた小さなステップとして設定され、「1週間で10メートル歩けるようになる」や「3日間連続で着替えを一人で行えるようになる」など、具体的で測定可能な成果が求められます。

目標設定の際には、患者の現在の状態や能力を正確に把握することが不可欠です。リハビリチームは患者と話し合いながら、無理のない範囲で段階的な目標を設定します。特に短期目標は達成感を得やすいように設計し、患者のモチベーション維持につなげることが重要です。また、定期的に進捗を評価し、必要に応じて目標を見直す柔軟性も求められます。

リハビリの成功には、患者本人が目標を理解し、主体的に取り組む姿勢が欠かせません。そのため、専門家は長期目標と短期目標の関係性を分かりやすく説明し、患者が自分の成長を実感できるようなフィードバックを行うことが効果的です。このようなアプローチにより、リハビリの成果はより確実なものとなるでしょう。

目標の評価と修正

リハビリテーションにおける目標の評価と修正は、回復プロセスにおいて欠かせない要素です。定期的な評価を行うことで、患者の進捗状況を客観的に把握し、必要に応じて目標を見直すことができます。特に、短期目標の達成度合いをチェックすることで、長期目標への道筋が明確になります。評価の際には、患者本人の主観的な感覚だけでなく、客観的な指標を用いることが重要です。

目標の修正は、患者の状態変化や環境の変化に柔軟に対応するために必要です。例えば、当初設定した目標が身体的に負担が大きすぎると判明した場合、より現実的な目標に調整します。この際、患者とのコミュニケーションを密に取り、本人の意思を尊重しながら進めることが大切です。また、修正後の目標が達成可能でありながらも、適度な挑戦性を保つように配慮します。

効果的な評価と修正を行うためには、多職種チームの連携が不可欠です。理学療法士や作業療法士、医師、看護師などが情報を共有し、総合的な視点から目標を見直します。特に、社会復帰を見据えた場合、患者の生活環境や家族のサポート状況も考慮に入れる必要があります。定期的な評価サイクルを確立することで、リハビリの質を向上させることができます。

まとめ

リハビリテーションにおける目標設定は、患者さんの回復プロセスを支える重要な要素です。具体的で現実的な目標を設定することで、患者さんの意欲を高め、効果的な回復を促すことができます。特に、短期目標と長期目標を明確に分けて設定することが、進捗管理のポイントとなります。

効果的なリハビリを実現するためには、多職種連携が不可欠です。医師、理学療法士、作業療法士、看護師などが協力し、患者さん一人ひとりの状態に合わせた目標を設定します。また、定期的な評価と見直しを行うことで、目標が患者さんの変化に適応しているかを確認できます。

リハビリの最終的な目的は、患者さんの自立した生活と社会復帰を支援することです。そのためには、身体機能の回復だけでなく、精神的なサポートや生活環境の整備も考慮する必要があります。個別化されたアプローチと継続的な支援が、質の高いリハビリテーションを実現する鍵となります。

よくある質問

1. リハビリ目標設定の具体的な例を知りたいです

リハビリ目標設定では、具体的な例を参考にすることが重要です。例えば、歩行能力の向上を目指す場合、「1か月後に10分間連続で歩けるようになる」という目標が挙げられます。短期目標と長期目標を分けて設定することで、達成感を得やすくなります。また、数値化や期間の明確化が効果的です。患者さんの状態に合わせて、無理のない範囲で設定することがポイントです。

2. 効果的なリハビリ目標の進め方にはどのような方法がありますか?

効果的な進め方としては、SMARTの法則を活用することがおすすめです。Specific(具体的)、Measurable(測定可能)、Achievable(達成可能)、Relevant(関連性がある)、Time-bound(期限がある)の5つの要素を取り入れます。また、定期的な評価を行い、目標が適切かどうかを確認しましょう。患者さんとのコミュニケーションを密にし、進捗を共有することで、モチベーションを維持できます。

3. リハビリ目標を達成できない場合、どうすればよいですか?

目標が達成できない場合、目標の見直しが必要です。まずは、なぜ達成できなかったのかを分析しましょう。目標が高すぎた、体調の変化があった、などの原因が考えられます。その上で、より現実的な目標に調整したり、期間を延ばしたりする方法があります。柔軟な対応が重要で、患者さんに合わせたアプローチを心がけてください。

4. リハビリ目標設定で注意すべきポイントは何ですか?

リハビリ目標設定で注意すべきポイントは、患者さんの意欲と身体的な限界を考慮することです。無理な目標はかえってモチベーションを低下させる可能性があります。また、家族や周囲のサポートを得ながら進めることも大切です。さらに、専門家の意見を取り入れ、医学的根拠に基づいた目標を設定しましょう。継続的なフォローアップを行い、必要に応じて目標を修正することが成功のカギです。

Deja una respuesta

Lo siento, debes estar conectado para publicar un comentario.

関連ブログ記事