「企業合併の成功事例|シナジー効果で市場拡大と収益向上」

企業合併は競争力強化や市場拡大を実現するための重要な経営戦略です。本記事では、世界的に有名な企業合併の成功事例を紹介しながら、合併によって生まれるシナジー効果の具体的なメリットについて解説します。特に、買収後の統合プロセスにおける成功要因に焦点を当て、どのようにして企業価値を高めることができるのかを考察します。

グーグルによるYouTube買収やマイクロソフトのLinkedIn取得といった事例からは、技術力の獲得だけでなく、新たな収益源を創出する可能性が見えてきます。また、アマゾンがホールフーズを買収したケースでは、小売業界におけるデジタルとリアルの融合がどのように成功したのかがわかります。これらの事例から、合併成功の鍵となる企業文化の統合や明確な戦略目標の重要性が浮かび上がります。

さらに、合併によって得られる費用削減効果や収益拡大の機会についても詳しく説明します。単なる規模の拡大ではなく、いかにして相乗効果を最大化するかが、合併の成否を分けるポイントです。最後に、リーダーシップやコミュニケーションが果たす役割にも触れ、今後の企業合併を考える上でのヒントを提供します。

イントロダクション

企業合併は現代ビジネスにおいて競争優位性を確立するための重要な戦略の一つです。成功した合併事例では、単なる規模の拡大ではなく、シナジー効果によって新たな価値が創出され、市場シェアの拡大や収益性の向上が実現されています。特にデジタル時代においては、技術やノウハウの獲得が合併の主要な目的となるケースが増えています。

グーグルによるYouTube買収やマイクロソフトのLinkedIn取得など、歴史に残る成功事例では、買収側企業の既存リソースと被買収企業の強みが見事に融合しています。これらの事例から学べるのは、合併成功の鍵は単なる財務的な統合ではなく、企業文化の統合や人的資源の最適配置にあるということです。特にテクノロジー企業では、優秀な人材の確保がイノベーション創出の原動力となるため、この点が特に重要視されます。

合併による規模の経済効果は単にコスト削減だけでなく、新たなビジネスチャンスの創出にもつながります。例えば、異なる顧客層を持つ企業同士が統合することで、これまでアクセスできなかった市場に進出できる可能性が生まれます。また、研究開発部門の統合によって、各社が単独では実現できなかった画期的な製品やサービスを生み出すことも可能になります。

企業合併の成功事例

企業合併は競争力強化や市場拡大を実現する有力な手段として注目されています。近年では、グーグルがYouTubeを買収した事例のように、技術獲得と収益向上を同時に達成した成功例が数多く見られます。これらのケースでは、単なる規模の拡大ではなく、シナジー効果を最大限に引き出すことが成功の鍵となっています。

経営効率化や財務改善を目的とした合併も増えており、アマゾンがホールフーズを買収した事例では、小売業界における垂直統合が大きな成果を上げました。一方、マイクロソフトのLinkedIn買収では、人材確保とビジネスネットワークの拡大という面で大きなメリットが生まれています。いずれの事例でも、企業文化の統合や明確な目標設定が重要な役割を果たしています。

成功する企業合併には、単なる財務的なメリットだけでなく、戦略的整合性が不可欠です。市場シェアの拡大や新規事業への参入といった目的を明確にし、双方の強みを活かすことで、真のシナジー効果を発揮できるのです。特にデジタル時代においては、技術やデータの統合が競争優位性を生むケースが増えています。

シナジー効果の種類

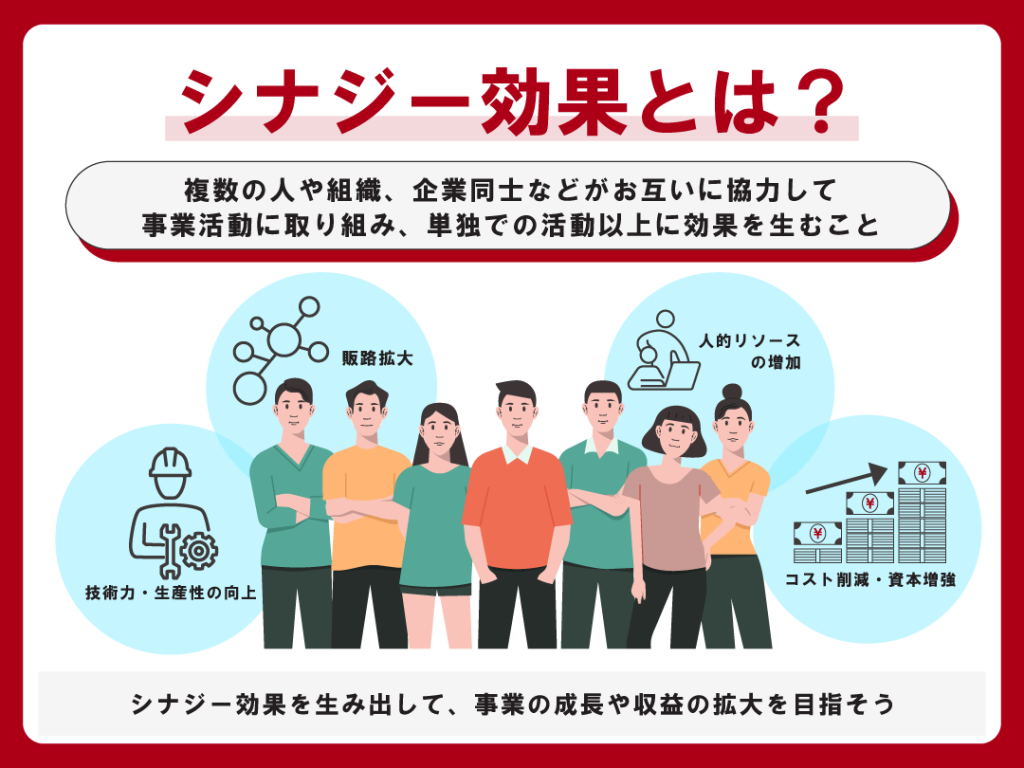

企業合併におけるシナジー効果は、単なる1+1の足し算ではなく、相乗効果によって生まれる大きな価値創造を意味します。特に注目すべきは費用削減シナジーで、重複部門の統合や調達規模の拡大によるコスト効率化が実現します。例えば本社機能の統合やサプライチェーンの最適化により、大幅な経費削減が見込めるケースが多く見られます。

一方で収益増加シナジーは、合併企業同士の強みを組み合わせることで新たな収益源を生み出す効果です。技術のクロスライセンスや共同開発、相互の顧客基盤を活用したクロスセリングなどが典型例です。特に技術シナジーが発揮されると、単独では実現困難だった画期的な製品・サービス開発が可能になります。

さらに重要なのが市場拡大シナジーです。地理的に補完関係にある企業が合併すれば、相互の販路を活用して新規市場への進出が容易になります。また、異なる顧客層を持つ企業同士の統合では、ブランドシナジーを活かしたマーケティング効果が期待できます。これらのシナジー効果を最大限引き出すためには、経営戦略の整合性と現場レベルでのスムーズな統合プロセスが不可欠です。

成功要因

企業合併の成功には、戦略的整合性と組織文化の融合が不可欠です。合併先の企業と自社のビジョンや経営方針が一致しているかどうかが、その後の統合プロセスを左右します。特に経営陣のリーダーシップが重要で、明確な方向性を示すことで従業員の不安を軽減し、スムーズな統合を実現できます。

コミュニケーションの透明性も成功要因の一つです。合併プロセスにおいて、従業員やステークホルダーに対して適切な情報を開示し、疑問や懸念に対応することが求められます。これにより、信頼関係の構築が可能になり、組織全体のモチベーション維持につながります。特に異なる企業文化を持つ組織同士の合併では、この点がより重要になります。

最後に、シナジー効果の最大化を意識した経営戦略が求められます。単なる規模の拡大ではなく、技術やノウハウ、人的資源を効果的に統合することで、新たな価値を創造できるかどうかが鍵です。市場拡大やコスト削減だけでなく、イノベーション創出を通じて競争優位性を確立することが、真の成功と言えるでしょう。

効果

企業合併が成功した場合、競争力の強化や市場シェアの拡大といった大きなメリットが得られます。特に、異なる強みを持つ企業同士が統合することで、単独では実現できないシナジー効果が生まれ、収益性の向上やコスト削減が可能になります。例えば、技術力のある企業と販売網が強い企業が合併すれば、新製品の開発から市場展開までをスムーズに行えるようになります。

さらに、規模の経済を活かすことで、調達コストの削減や生産効率の向上が期待できます。大規模な取引が可能になるため、サプライヤーとの交渉力が高まり、より有利な条件で原材料やサービスを調達できるようになります。また、重複する部門や機能を統合することで、経営効率化が進み、無駄なコストを削減できる点も大きな利点です。

最後に、合併によってイノベーションの創出が加速する可能性があります。異なる企業文化や技術が融合することで、これまでにない新たな商品やサービスが生まれるケースも少なくありません。特にIT業界では、このような相乗効果が顕著に現れ、市場をリードする革新的なソリューションが開発されることがあります。

まとめ

企業合併において成功を収めるためには、戦略的な計画立案とスムーズな統合プロセスが不可欠です。今回紹介した成功事例からもわかるように、シナジー効果を最大限に引き出すことで、市場拡大や収益向上といった大きな成果を得ることが可能になります。特に企業文化の融合や人材の適切な配置は、合併後の成長を左右する重要な要素です。

明確なビジョンの共有とオープンなコミュニケーションを基盤とし、リーダーシップを発揮することで、組織全体のモチベーションを維持しながら統合を進められます。また、技術の相乗効果や経営効率化といった具体的なメリットを早期に実現することが、合併成功のカギとなります。これらの要素をバランスよく組み合わせることで、単なる規模の拡大ではなく、真の価値創造が可能になるのです。

よくある質問

企業合併の成功事例で最も重要なポイントは何ですか?

企業合併の成功において最も重要なポイントは、シナジー効果を最大化することです。具体的には、経営資源の統合や市場シェアの拡大、コスト削減などが挙げられます。成功事例では、合併前に双方の強みと弱みを徹底分析し、補完関係を築くことで相乗効果を生み出しています。また、企業文化の融合や従業員のモチベーション維持も欠かせない要素です。

合併後のシナジー効果をどのように測定しますか?

シナジー効果の測定には、財務指標と非財務指標の両方を活用します。財務面では、売上高の増加やコスト削減率、利益率の改善などを分析します。非財務面では、市場占有率の向上や顧客満足度、イノベーションの促進などを評価します。特に、統合後の業務効率化や技術の相乗効果が明確に数値化できる場合、シナジー効果が顕著であると判断されます。

合併が失敗する主な原因は何ですか?

合併が失敗する主な原因として、経営戦略の不一致や企業文化の衝突が挙げられます。また、デューデリジェンスの不備により想定外の負債やリスクが発覚することも失敗要因です。さらに、従業員の反発や顧客離れが生じると、シナジー効果が得られないばかりか、業績悪化につながるケースもあります。成功させるためには、事前の徹底的な調査とコミュニケーションの徹底が不可欠です。

市場拡大を目的とした合併で注意すべき点は何ですか?

市場拡大を目的とした合併では、ターゲット市場の理解と競合分析が重要です。特に、地域ごとの規制や消費者の嗜好を把握しないと、思わぬ障害に直面する可能性があります。また、ブランド統合の戦略を誤ると、既存顧客の信頼を失うリスクもあります。成功事例では、現地パートナーとの協力や段階的な市場浸透を重視し、リスクを最小限に抑えています。

Deja una respuesta

Lo siento, debes estar conectado para publicar un comentario.

関連ブログ記事