「ISMS目標設定の具体例|情報セキュリティ強化のポイント解説」

ISMS(情報セキュリティマネジメントシステム)の目標設定は、組織の情報セキュリティ強化において不可欠なプロセスです。本記事では、リスク軽減やコンプライアンス遵守を実現するための具体的な目標例と、その設定方法について解説します。効果的な目標を設定することで、情報資産の保護と業務効率化を両立できます。

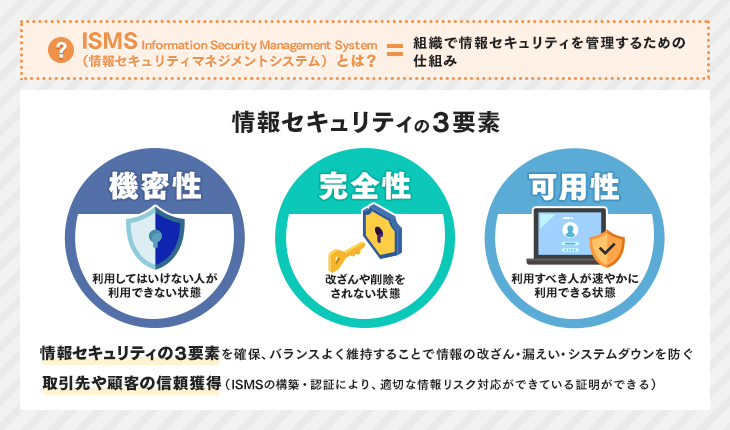

情報セキュリティ目的を設定する際には、機密性・完全性・可用性の3原則を基本とすることが重要です。また、ISO27001の要求事項を満たすためには、継続的な改善を視野に入れた計画立案が求められます。本記事では、実際の業務で活用できる具体例を交えながら、リスクアセスメントからモニタリングまでの流れをわかりやすく説明します。

特に中小企業やIT部門においては、アクセス制御やデータ暗号化などの実践的な対策が課題になりがちです。こうした現場のニーズに応えるため、インシデント対応の強化や脆弱性管理の効率化など、すぐに活用できる目標設定のポイントを紹介します。

イントロダクション

情報セキュリティの重要性が高まる現代において、組織が適切な対策を講じるためには、ISMS(情報セキュリティマネジメントシステム)の導入が不可欠です。その中でも特に重要なのが、明確な目標設定です。適切な目標を定めることで、組織全体のセキュリティレベルを向上させ、リスクを効果的に管理することが可能となります。

しかし、実際に目標を設定する際には、リスクアセスメントやコンプライアンス要件を考慮する必要があり、具体的な指針が求められます。本記事では、ISMS目標設定の具体例や、情報セキュリティ強化のためのポイントを解説します。機密性・完全性・可用性の確保を基本原則とし、実践的なアプローチを紹介することで、組織のセキュリティ体制構築をサポートします。

効果的な目標設定は、単なる規則遵守ではなく、継続的改善を促すプロセスです。適切な計画と実施、そしてモニタリングを通じて、組織の情報資産を確実に保護する方法を探っていきましょう。

ISMS目標設定の重要性

ISMS(情報セキュリティマネジメントシステム)の目標設定は、組織の情報セキュリティ体制を強化する上で不可欠なプロセスです。リスク軽減や情報資産の保護を実現するためには、明確な目標を定めることが第一歩となります。特に、サイバー攻撃が高度化・複雑化する現代において、ISMSの目標設定は単なる形式ではなく、組織の存続に関わる重要な戦略と言えます。

目標設定を行うことで、コンプライアンス遵守と業務効率化を両立させることが可能になります。例えば、個人情報保護法やGDPRなどの規制に対応するためには、ISMSの目標を具体的に策定し、継続的な改善サイクルを回す必要があります。また、適切な目標を設定することで、従業員のセキュリティ意識向上やリソースの最適配分にもつながります。

さらに、ISMSの目標はリスクアセスメントに基づいて策定されるため、組織が直面する脅威を可視化し、優先順位をつけて対策を講じることができます。これにより、無駄なコストを削減しつつ、効果的なセキュリティ対策を実施できるようになります。目標設定が曖昧だと、対策が場当たり的になり、結果としてセキュリティインシデントの発生リスクが高まってしまうため注意が必要です。

目標設定のプロセス

ISMS目標設定を効果的に行うためには、体系的なプロセスを踏むことが重要です。まず最初にリスクアセスメントを実施し、組織が抱える情報セキュリティ上の脅威や脆弱性を明確に把握します。これにより、優先的に対処すべきリスク領域が浮き彫りになり、現実的な目標設定が可能となります。

次に、特定したリスクを基に具体的な目標を設定します。この際、SMARTの法則(Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound)に沿った目標設計が有効です。例えば「3ヶ月以内に全社員対象のセキュリティ研修実施率100%を達成する」といった、測定可能で期限が明確な目標が推奨されます。

目標が決定したら、実施計画の策定に移ります。ここでは必要なリソース(人的・物的・予算的)を確保し、責任者や関係部門を明確にすることが不可欠です。特にPDCAサイクルを意識した計画立案が重要で、実施後の評価と改善を見据えた設計が求められます。

具体例:データ暗号化とアクセス制御

データ暗号化とアクセス制御は、ISMS目標設定において特に重要な要素です。データ暗号化を実施することで、機密性の高い情報が外部に漏洩するリスクを大幅に低減できます。特に顧客情報や財務データなど、重要な情報資産を扱う組織では、暗号化技術の導入が必須と言えるでしょう。

アクセス制御に関しては、最小権限の原則に基づいた設定が推奨されます。これにより、必要な権限を持つ者のみが特定の情報にアクセスできるようになり、内部不正や誤操作による情報漏洩を防ぐことが可能です。さらに、多要素認証(MFA)の導入や定期的な権限見直しを行うことで、セキュリティレベルをさらに高められます。

これらの対策を適切に組み合わせることで、組織全体の情報セキュリティ体制を強化し、リスク管理を効果的に行うことができます。また、定期的な監査や従業員教育を通じて、対策の継続的な改善を図ることも重要です。

具体例:脆弱性管理とインシデント対応

脆弱性管理は情報セキュリティ対策の根幹を成す重要な要素です。システムやネットワークに潜在する脆弱性を定期的に洗い出し、適切な対策を講じることで、サイバー攻撃のリスクを大幅に低減できます。具体的には、定期的な脆弱性スキャンの実施や、セキュリティパッチの迅速な適用が効果的です。特に、重要なシステムや顧客データを扱う環境では、より厳格な管理が求められます。

インシデント対応においては、事前の準備が成否を分けます。万が一のセキュリティ事故に備え、インシデント対応計画を策定し、関係者の役割や連絡体制を明確に定めておくことが不可欠です。実際のインシデント発生時には、迅速な初期対応と原因調査、再発防止策の実施が求められます。特に、被害拡大防止と復旧時間の短縮を目標に掲げることで、事業継続性を確保できます。

これらの対策を効果的に実施するためには、継続的なモニタリングと従業員教育が欠かせません。セキュリティ意識の向上と適切な手順の遵守が、組織全体のセキュリティレベルを高める基盤となります。

情報セキュリティ目的の原則

情報セキュリティを効果的に管理するためには、機密性、完全性、可用性という3つの基本原則を理解することが不可欠です。これらの原則はISMS(情報セキュリティマネジメントシステム)の根幹を成す概念であり、あらゆる目標設定の基礎となります。機密性とは許可された者だけが情報にアクセスできる状態を保つことであり、完全性は情報が改ざんや破壊から保護されていることを意味します。また、可用性は必要な時に必要な人が情報を利用できる状態を維持することを指します。

組織が情報セキュリティ目的を設定する際には、これらの原則を具体的な施策に落とし込む必要があります。例えば、機密性を確保するためにはデータ暗号化やアクセス権限の適切な管理が求められ、完全性を維持するためには改ざん検知システムの導入が有効です。可用性に関しては、バックアップ体制の整備や災害復旧計画の策定が重要な対策となります。これらの原則に基づいた目標を設定することで、包括的な情報セキュリティ対策を講じることが可能になります。

情報セキュリティ目的を設定する上で重要なのは、単に技術的な対策だけでなく、組織全体のリスクマネジメントの視点を取り入れることです。各原則に対応した対策を講じる際には、実際の業務プロセスや従業員の行動規範まで考慮する必要があります。また、設定した目的がISO27001などの国際規格に準拠しているかどうかも確認ポイントとなります。これらの原則を正しく理解し適用することで、組織の情報資産を効果的に保護する体制を構築できるでしょう。

ISO27001の目的と役割

ISO27001は国際的に認められた情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)の規格であり、組織が情報資産を保護するための枠組みを提供します。その主な目的は、機密性・完全性・可用性という情報セキュリティの3要素を維持し、リスクを適切に管理することです。規格に準拠することで、顧客や取引先からの信頼獲得や、法的要件への対応が可能となります。

ISO27001が果たす役割は、単にセキュリティ対策を実施するだけでなく、PDCAサイクル(計画・実施・評価・改善)に基づいた継続的な改善を促す点にあります。これにより、変化する脅威や技術環境に対応できる柔軟性が生まれます。特に、リスクアセスメントを通じて優先順位を明確にし、効果的な対策にリソースを集中できることが特徴です。

さらに、ISO27001の認証取得は、組織のセキュリティレベルの可視化にもつながります。内部統制の強化やコンプライアンス遵守を証明する手段として、国内外のビジネスシーンで重要な役割を果たしています。特にデータ保護規制が厳格化する現代において、ISO27001は情報管理の基盤として不可欠な存在です。

課題と効果的なツール活用

ISMS目標設定においては、リスク特定や計画立案の段階で多くの組織が課題に直面します。特に、自社の情報資産を網羅的に把握し、適切な優先順位付けを行う作業は専門知識を要するため、中小企業では対応が難しいケースも少なくありません。こうした課題を解決するためには、専用ツールの活用が有効です。

近年では、リスクアセスメントツールやISMS管理システムといったソリューションが普及しており、これらのツールを活用することで効率化と精度向上が図れます。例えば、自動化された脆弱性スキャン機能を備えたツールを使用すれば、人的ミスを減らしながら包括的なセキュリティ診断が可能です。また、進捗管理機能を搭載したプラットフォームを導入すれば、設定した目標の達成度を可視化し、継続的改善を促すことができます。

ツール選定の際には、自社の規模や業種特性、既存のITインフラとの親和性を慎重に検討することが重要です。適切なツールを導入することで、コスト削減と生産性向上を両立させながら、堅牢な情報セキュリティ体制を構築できるでしょう。

まとめ

ISMS目標設定は、組織の情報セキュリティ体制を強化する上で不可欠なプロセスです。リスク軽減やコンプライアンス遵守を実現するためには、具体的かつ測定可能な目標を設定し、継続的に改善していく必要があります。特に、機密性・完全性・可用性の確保を基本原則として、組織の特性に合わせた目標を策定することが重要です。

効果的な目標設定を行うためには、まずリスクアセスメントを通じて潜在的な脅威を特定し、優先順位をつけることが求められます。その後、データ暗号化やアクセス制御などの具体的な対策を計画に落とし込み、定期的なモニタリングで進捗を確認します。ISO27001のフレームワークを参考にすることで、国際基準に準拠した堅牢なセキュリティ体制を構築できます。

情報セキュリティ対策は一度設定して終わりではなく、継続的な見直しが欠かせません。インシデント対応計画の策定や脆弱性管理の徹底など、実践的な対策を講じることで、変化する脅威に対応可能な体制を整えましょう。適切なツールを活用すれば、目標設定から実施までのプロセスを効率化できます。

よくある質問

ISMSの目標設定で重要なポイントは何ですか?

ISMSの目標設定においては、「具体的」「測定可能」「達成可能」「関連性がある」「期限が明確」というSMARTの原則に沿うことが重要です。例えば、「サイバー攻撃によるインシデントを20%削減する」といった数値目標を設定することで、進捗管理がしやすくなります。また、組織全体の情報セキュリティポリシーと整合性を持たせ、部門ごとに優先順位を明確にすることが不可欠です。

情報セキュリティ強化のためにどのような目標例がありますか?

代表的な目標例としては、「機密情報へのアクセス権限の適正化」や「従業員のセキュリティ意識向上トレーニングの実施」が挙げられます。さらに、「脆弱性スキャンの定期実施」や「インシデント対応時間の短縮」など、技術面と運用面の両方でバランスの取れた目標を設定することが推奨されます。これらの目標は、リスク評価の結果を基に、自社の課題に合わせてカスタマイズすることが重要です。

ISMS目標の進捗をどのようにモニタリングすればよいですか?

目標の進捗管理には、「KPI(重要業績評価指標)」を設定し、定期的にレビューを行う方法が効果的です。例えば、「月次レポートでの達成率確認」や「四半期ごとの内部監査」を実施することで、目標に対する進捗を可視化できます。また、PDCAサイクルを活用し、計画(Plan)→実行(Do)→評価(Check)→改善(Act)のプロセスを繰り返すことで、継続的な改善が可能になります。

中小企業でもISMS目標を効果的に設定できますか?

中小企業でも、「リソースに合わせた現実的な目標」を設定すれば、ISMSを効果的に運用できます。例えば、「外部専門家の活用」や「フレームワークの簡素化」によって、負担を軽減しながら情報セキュリティを強化できます。特に、「従業員の意識改革」や「基本的なセキュリティ対策の徹底」など、無理のない範囲で優先順位をつけることが成功のカギです。

Deja una respuesta

Lo siento, debes estar conectado para publicar un comentario.

関連ブログ記事