「マンション消防計画の作り方|義務・目的・作成手順を解説」

マンションにおける消防計画は、住民の安全を守るために欠かせない重要な取り組みです。消防法によって一定規模以上のマンションには作成が義務付けられており、管理組合や管理会社が中心となって策定します。この計画は単なる書類ではなく、実際の火災発生時に適切な対応ができるよう準備するための実践的なガイドラインです。

消防計画の主な目的は、火災の予防対策、初期消火の実施、迅速な避難誘導、そして消防隊の活動支援です。特に高層マンションでは避難に時間がかかるため、日頃からの備えが重要になります。計画には消防設備の点検記録や避難経路の確保、定期的な訓練の実施など具体的な内容が盛り込まれます。

計画作成のプロセスは、まずマンションのリスク評価から始まり、目的と内容を決定した上で文章化し、実際に運用していきます。作成後も定期的な見直しが必要で、住民への周知徹底が求められます。専門家のアドバイスを受けながら、住民の意見も反映させることでより実践的な計画が完成します。

イントロダクション

マンションにおける消防計画は、住民の安全を守るための重要な取り組みです。消防法によって一定規模以上のマンションには作成が義務付けられており、管理組合や管理会社が中心となって策定します。火災が発生した際に適切に対応するためには、事前の準備が不可欠であり、消防計画はその指針となるものです。

消防計画の主な目的は、火災予防と初期消火、そして迅速な避難を確保することにあります。特にマンションは多くの住民が共同で生活する場所であるため、一人ひとりが正しい知識を持ち、協力して行動することが求められます。また、消防隊が到着した際にスムーズに活動できるよう、建物の情報を提供することも計画の重要な要素です。

計画を作成する際には、マンションの構造や住民の特性を考慮する必要があります。避難経路の確認や消防設備の点検、定期的な消防訓練の実施など、具体的な対策を盛り込むことが効果的です。さらに、計画は作成して終わりではなく、状況に応じて見直しを行い、住民への周知を徹底することが重要です。専門家のアドバイスを受けながら、実践的な内容を検討していきましょう。

マンション消防計画の義務

マンションにおける消防計画の作成は、消防法第8条の2によって義務付けられています。特に収容人員が30人以上の共同住宅では、管理組合や管理会社に作成義務が課せられます。この義務を怠ると罰則が適用される可能性があるため、適切な対応が必要です。

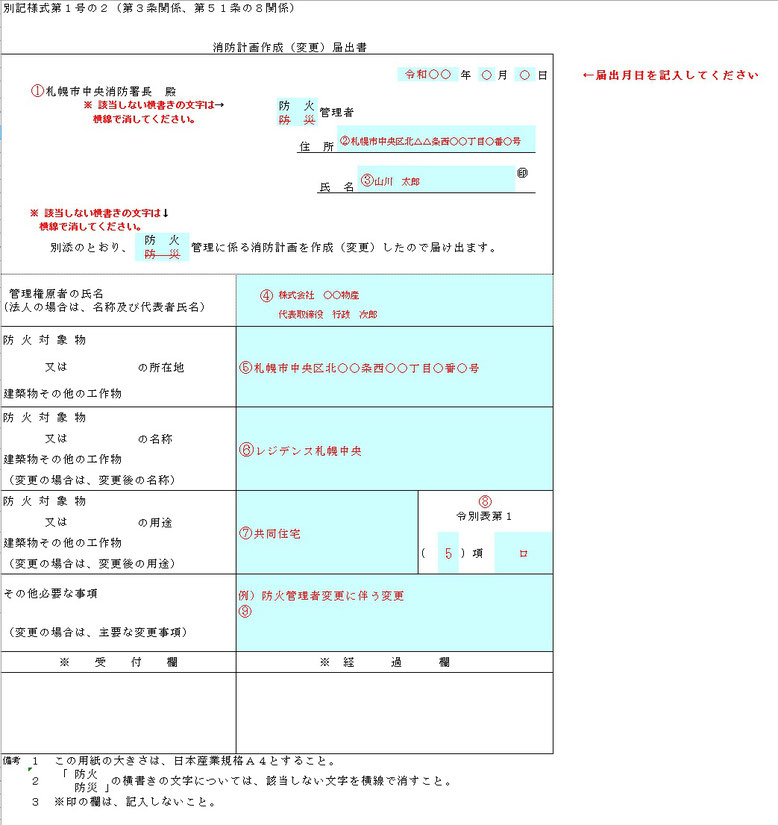

管理組合や管理会社は、建物の規模や用途に応じて消防計画を策定し、所轄の消防署に届け出なければなりません。義務の対象となるのは大規模マンションに限らず、中規模の物件でも該当する場合があるため注意が必要です。防火管理者を選任し、計画の作成と実施を担当させることも法律で定められています。

消防計画の義務化の背景には、高層化や密集化が進む都市部における火災リスクの増加があります。特にマンションは多くの住民が共同で生活する場であるため、防火対策を徹底することで被害を最小限に抑えることが目的です。義務を果たすことは法律遵守だけでなく、住民の生命と財産を守るための重要な取り組みと言えます。

消防計画の目的

マンションにおける消防計画の最も重要な目的は、住民の生命と財産を守ることです。火災が発生した際に適切な対応が取れるよう、事前に準備しておくことが必要不可欠です。特に集合住宅では多くの住民が共同で生活しているため、一人の不注意が大きな被害につながる可能性があります。予防対策と緊急時の対応の両面を考慮した計画が求められます。

消防計画は単なる書類作成ではなく、実際の火災時に機能する実践的なマニュアルとしての役割を持ちます。初期消火や避難誘導、消防機関との連携など、具体的な行動指針を明確に定めることが重要です。また、日頃から住民が防災意識を高められるよう、定期的な消防訓練の実施も計画に盛り込む必要があります。

消防法では一定規模以上のマンションに対して消防計画の作成を義務付けていますが、法的要件を満たすだけでなく、そのマンションの立地条件や住民構成に合わせたカスタマイズが不可欠です。例えば高齢者や子どもが多いマンションでは、特別な配慮が必要になる場合があります。計画作成時には、実際に住む人たちの安全性を第一に考える姿勢が求められます。

消防計画に含まれる内容

マンションの消防計画には、火災予防と緊急時対応に関する具体的な項目を盛り込む必要があります。まず重要なのは消防設備の管理で、消火器や自動火災報知設備、避難器具などの点検・維持管理計画を明確に記載します。これらの設備が正常に機能する状態を保つことが、火災発生時の初期対応の基本となります。

避難経路の確保も計画の核心的な要素です。非常階段や避難通路の位置を明示し、それらが常に使用可能な状態であることを確認する方法を定めます。特に高層マンションでは、垂直避難の方法や要支援者への配慮が重要になります。エレベーターの使用可否や避難階段の幅員など、具体的な基準を設けることが求められます。

住民の防災訓練の実施計画も欠かせません。年1回以上の消防訓練を義務付け、その内容や日程をあらかじめ計画に盛り込みます。訓練では消火器の使い方や避難方法の確認に加え、通報連絡体制のテストも行うのが効果的です。管理組合と住民が協力して安全を確保する仕組みを作ることが目的です。

計画作成の手順

マンション消防計画を作成する際には、体系的で実践的な手順を踏むことが重要です。まず最初に、建物の構造や利用状況を把握し、火災リスクの評価を行います。この段階では、特に火災が発生しやすい場所や避難が困難なエリアを特定することが求められます。専門家の協力を得ながら客観的な評価を行うことで、より効果的な計画の土台を作ることができます。

次に、評価結果を基に具体的な対策内容を決定します。この際には、消防設備の配置や避難経路の確保といった物理的な対策と、住民向けの訓練計画や連絡体制といったソフト面の対策をバランスよく盛り込むことがポイントです。特に避難経路の明確化と消火設備の適切な配置は、実際の火災発生時に大きな違いを生みます。

計画案がまとまったら、管理組合や住民との共有を行い、意見を反映させます。このプロセスを通じて、計画の実効性が高まるだけでなく、住民の防災意識向上にもつながります。最後に、完成した計画を定期的に見直し、変化する状況や新しい規制に対応できるようにします。年1回以上の見直しが推奨されており、特に大規模な改修後や入居者の変化があった際には必ず計画を更新する必要があります。

定期的な更新と周知

マンションの消防計画は一度作成すれば終わりというものではありません。消防法では、計画の定期的な見直しが義務付けられており、少なくとも1年に1回は内容を更新する必要があります。建物の改修や住民の入れ替わりなど、状況の変化に応じて計画を見直すことが重要です。特に避難経路や消防設備に変更があった場合には、速やかに計画を修正しなければなりません。

計画を更新したら、必ずすべての住民に周知徹底することが求められます。管理組合は定期的に説明会を開催したり、掲示板や回覧板で情報を共有したりする必要があります。消防訓練の際に新しい内容を説明するのも効果的です。住民が計画の内容を理解していなければ、いざという時に適切な行動が取れません。

また、消防署との連携も欠かせません。計画を更新した際には、管轄の消防署に相談し、専門的なアドバイスを受けるのが望ましいでしょう。特に大規模なマンションでは、避難誘導や消火活動について消防署と連携したシミュレーションを行うことで、より実践的な計画を作成できます。防災意識を高めるためにも、住民と行政が協力して消防計画を運用していく姿勢が大切です。

専門家の協力と住民の意見反映

マンションの消防計画を作成する際には、専門家の協力を得ることが重要です。消防設備士や防火管理者などの専門家は、法律の要件を満たす適切な計画作成をサポートしてくれます。特に大規模なマンションや複雑な構造の建物では、専門的な知識が不可欠です。専門家は消防設備の適切な配置や維持管理方法についてもアドバイスしてくれるため、より実践的な計画が作成できます。

住民の意見を反映することも消防計画の質を高めるポイントです。住民参加型のプロセスを取り入れることで、実際の生活動線に即した避難経路の設定や、訓練の実施時期など、現場の声を活かした計画が可能になります。管理組合が主体となってアンケートを実施したり、説明会を開催したりする方法が効果的です。特に高齢者や障害者など、避難時に配慮が必要な住民の意見は重要です。

継続的な改善も忘れてはなりません。消防計画は一度作成して終わりではなく、定期的に見直しを行う必要があります。住民からのフィードバックや実際の訓練結果を踏まえ、計画内容をアップデートしていく姿勢が求められます。専門家と住民が協力し合うことで、より実効性の高い消防計画が完成するのです。

まとめ

マンションの消防計画は、住民の安全を守るための重要な取り組みです。消防法に基づき、一定規模以上のマンションでは計画の作成が義務付けられており、管理組合や管理会社が主体となって策定します。計画の目的は、火災予防や初期消火、避難誘導、消防隊との連携など多岐にわたります。

計画を作成する際には、まず建物のリスク評価を行い、想定される火災リスクを洗い出すことが重要です。その上で、消防設備の点検や避難経路の確保、定期的な消防訓練の実施など、具体的な対策を盛り込みます。特に避難経路の明確化や消火器の配置は、緊急時に大きな役割を果たします。

完成した計画は、住民全員に周知し、定期的に見直すことが求められます。専門家のアドバイスを受けたり、住民の意見を反映させたりすることで、より実践的な内容に仕上げられます。更新頻度や訓練の実施など、継続的な取り組みが安全を支える鍵となります。

よくある質問

マンション消防計画の作成は法律で義務付けられていますか?

はい、マンション消防計画の作成は消防法で義務付けられています。特に、収容人員が30人以上の共同住宅(マンション)では、消防計画の作成と届出が必須です。この法律は、火災発生時の迅速な対応や住民の安全確保を目的としており、違反した場合には罰則が科される可能性があります。管理組合や所有者は、定期的な見直しも含め、適切な計画策定が求められます。

マンション消防計画にはどのような内容を記載する必要がありますか?

マンション消防計画には、防火管理体制の整備、避難経路の明確化、消火・通報訓練の実施計画などが含まれます。具体的には、責任者(防火管理者)の指名、消防設備の点検日程、住民への周知方法、災害時の連絡体制などを詳細に記載します。また、高齢者や障害者への配慮も重要で、個別避難計画の策定が推奨される場合もあります。自治体によって細かな要件が異なるため、事前に管轄の消防署に確認することが望ましいです。

マンション消防計画の作成手順はどのような流れですか?

マンション消防計画の作成手順は、現状把握→草案作成→関係者協議→消防署提出の流れが一般的です。まず、建物の構造や住民の構成を把握し、火災リスクを分析します。次に、防火管理者や管理組合が中心となり、草案を作成します。その後、住民や専門家との協議を経て内容を精査し、管轄の消防署に提出します。提出後も定期的な訓練や計画の見直しが必要で、少なくとも年1回は更新することが推奨されます。

マンション消防計画を作成しないとどうなりますか?

マンション消防計画を作成しない場合、消防法違反として是正指導や罰則の対象となる可能性があります。具体的には、消防署からの改善命令が下り、それに従わない場合は罰金や刑事罰が科されることもあります。さらに、火災発生時の対応遅れにより被害が拡大した場合、管理組合や所有者が民事責任を問われるリスクもあります。住民の安全を守るためにも、早急な計画策定と徹底した遵守が不可欠です。

Deja una respuesta

Lo siento, debes estar conectado para publicar un comentario.

関連ブログ記事