「可逆変化とは?化学平衡と状態変化の関係をわかりやすく解説」

可逆変化とは、物質が変化した後でも元の状態に戻ることが可能な現象を指します。化学平衡や状態変化と密接に関連しており、自然界や化学反応において重要な役割を果たしています。本記事では、これらの概念をわかりやすく解説していきます。

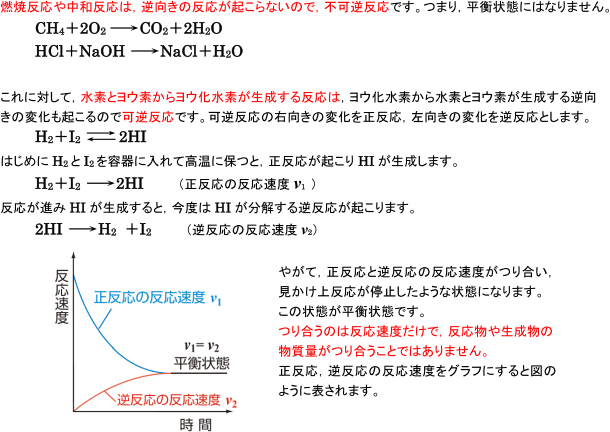

可逆反応が進行する際には、反応物と生成物の濃度がある一定の比率で保たれる状態が生じます。これが化学平衡と呼ばれる状態で、見かけ上は変化が止まったように見えますが、実際には微視的レベルで反応が継続しています。例えば、水が氷になったり、再び水に戻ったりする現象は可逆変化の典型的な例です。

状態変化においても、液体から気体への蒸発やその逆過程である凝縮など、可逆的な相転移が観察されます。これらの現象は熱力学の自由エネルギー変化(ΔG)によって説明可能で、平衡状態では正反応と逆反応の速度が等しくなります。可逆変化の理解は、化学工業から生命現象まで幅広い分野で応用されています。

イントロダクション

可逆変化とは、物質が変化した後でも元の状態に戻ることが可能な現象を指します。この概念は化学反応や物質の状態変化を理解する上で非常に重要です。特に化学平衡の状態では、正反応と逆反応が同じ速度で進行するため、見かけ上変化が止まったように見えますが、実際には微視的レベルで可逆的な反応が継続しています。

日常生活でも観察できる状態変化、例えば水が氷になったり、再び液体に戻ったりする現象は、可逆変化の典型的な例です。このような変化では、温度や圧力などの条件を調整することで、物質の状態を自由に行き来させることが可能です。熱力学的には、こうした可逆過程では系と外界との間でエネルギー交換が理想的な形で行われます。

化学反応における可逆性は、生物体内の代謝反応や工業的な化学合成プロセスなど、様々な場面で重要な意味を持ちます。特に酵素反応や緩衝溶液の働きなど、生命現象を支える多くのプロセスが可逆変化の原理を利用しています。可逆変化を理解することは、自然界のバランスや物質の振る舞いを深く知る手がかりとなるのです。

可逆変化の定義

可逆変化とは、物質が変化した後、元の状態に戻ることが可能な現象を指します。化学反応や物理的な状態変化において、この性質は重要な意味を持ちます。例えば、水が氷に変化しても、温度を上げれば再び水に戻るように、外部条件を調整することで逆向きの変化が起こります。このような変化は熱力学的に可逆と呼ばれ、自然界や工業プロセスで頻繁に観察されます。

可逆変化の特徴は、エネルギー損失が極めて小さいことです。理想的な条件下では、変化の前後で系のエントロピーがほぼ保存されます。ただし、現実の現象では完全な可逆性は難しく、不可逆要素が混在することも少なくありません。例えば化学反応では、反応速度や平衡状態が可逆性に大きく影響します。

化学平衡は可逆変化の代表的な例です。反応物と生成物が一定の比率で存在し、見かけ上変化が止まったように見える状態です。この時、正反応と逆反応の速度が等しくなるため、系全体として動的な平衡が保たれます。平衡状態では、温度や圧力などの条件を変化させると、ルシャトリエの原理に従って平衡が移動し、新たな平衡状態が確立されます。

化学平衡との関係

可逆変化と化学平衡には密接な関係があります。化学平衡とは、正反応と逆反応の速度が等しくなり、見かけ上変化が止まった状態を指します。この状態では、反応物と生成物の濃度比が一定に保たれますが、分子レベルでは絶えず反応が進行しています。可逆反応が成立するためには、このような平衡状態が達成される必要があります。

化学平衡において重要なのが平衡定数です。平衡定数は温度によって決まる値で、反応物と生成物の濃度比を表します。ルシャトリエの原理によれば、平衡状態にある系に外部から変化が加わると、その影響を打ち消す方向に平衡が移動します。この性質は可逆変化の特徴をよく表しており、工業的な化学プロセス設計などに応用されています。

特に気体反応や溶液反応では、圧力や濃度の変化が平衡移動に直接影響を与えます。例えばアンモニア合成のハーバー・ボッシュ法では、高圧条件下で平衡を生成物側に移動させ、収率を向上させています。このように化学平衡の理解は、可逆反応を制御する上で不可欠な要素となっています。

状態変化における可逆性

状態変化における可逆性とは、物質が固体・液体・気体の間を行き来する際に、元の状態に戻ることが可能な性質を指します。例えば、水が氷に凍ったり、再び溶けて水に戻る現象は典型的な可逆変化です。このような変化では、温度や圧力などの外部条件を調整することで、物質の状態を自由に行き来させることができます。特に、融解と凝固、蒸発と凝縮といった相転移現象は、可逆性が明確に現れる代表例と言えるでしょう。

重要なのは、これらの状態変化が熱力学的に平衡状態で起こる点です。水と氷が共存する場合、0℃という一定温度下では両者の量が変化しない平衡状態が成立します。このとき、氷が溶ける速度と水が凍る速度が等しくなり、見かけ上変化が止まったように見えます。自由エネルギーの観点から見ると、この平衡状態では系全体のエネルギーが最小化されており、自然に進行する変化が打ち消し合っている状態と言えます。

状態変化の可逆性は、私たちの日常生活から工業プロセスまで幅広く応用されています。例えば、冷凍庫で食品を保存する際の凝固現象や、発電所で利用される蒸気タービンの作動原理など、その応用例は多岐にわたります。特に、エントロピーとエンタルピーのバランスが変化の方向性を決定するという熱力学の基本原理は、あらゆる状態変化の背後に潜む普遍的な法則なのです。

可逆変化の具体例

可逆変化は私たちの身の回りで日常的に観察できる現象です。例えば、水と氷の状態変化は典型的な可逆変化で、温度変化によって液体と固体が行き来します。この過程では分子間の水素結合が重要な役割を果たしており、熱エネルギーの出入りによって可逆的に変化が起こります。

化学反応における可逆変化の代表例として、二酸化炭素の溶解平衡が挙げられます。炭酸飲料では、容器を開けると圧力が下がり、溶解していたCO₂が気泡として放出されます。この現象はヘンリーの法則に従い、圧力と温度の条件によって溶解量が可逆的に変化します。化学平衡の状態では、溶解と放出の速度が等しくなります。

相転移も可逆変化の重要な例です。エタノールの蒸発と凝縮では、液体と気体の間を分子が自由に行き来します。この過程では蒸気圧が重要なパラメータとなり、温度が上がると蒸発が促進され、下がると凝縮が優勢になります。状態変化の可逆性は、分子運動と分子間力のバランスによって決まります。

熱力学と可逆変化

熱力学の観点から見た可逆変化は、系が平衡状態を保ちながら行われる理想的な変化を指します。このような変化では、外部へのエネルギー散逸が最小限に抑えられ、理論的には無限に遅い速度で進行すると考えられます。特に自由エネルギー変化(ΔG)が重要な指標となり、可逆過程ではこの値がゼロに近づきます。

可逆変化が起こる条件として、系と外界の間で温度差や圧力差が極めて小さいことが挙げられます。例えば、気体の可逆的膨張では、外部圧力と内部圧力が常に釣り合った状態でゆっくりと体積が変化します。このような過程では、エントロピー生成が最小限に抑えられ、最大の仕事を取り出すことが可能になります。

化学平衡における可逆反応も熱力学的に重要な例です。反応物と生成物の間で正反応と逆反応が同じ速度で進行している状態では、系は動的平衡に達しています。この時、ギブズ自由エネルギーが最小値をとり、系は最も安定な状態となります。可逆変化を理解することは、化学反応の効率や方向性を予測する上で不可欠です。

自然界や生命現象での役割

可逆変化は自然界や生命現象において極めて重要な役割を果たしています。例えば、光合成と呼吸という生物の基本的なプロセスは、可逆的な化学反応の連鎖によって成り立っています。植物が光エネルギーを使って二酸化炭素と水からグルコースを合成する一方、動物はそのグルコースを分解してエネルギーを取り出します。このような生化学的サイクルは、生命維持に不可欠な可逆変化の代表例です。

気候システムにおいても、可逆変化は重要な働きをしています。大気中の二酸化炭素が海水に溶解したり、再び放出されたりする海洋循環は、地球の炭素循環において緩衝作用を果たしています。また、水の蒸発と凝縮という可逆的な状態変化は、雲の形成や降水プロセスを通じて気候を調節しています。これらの現象はすべて、系が平衡状態に近づこうとする性質に基づいています。

生体内では、酵素によって触媒される多くの生化学反応が可逆的に進行します。例えば、ATPの合成と分解は、細胞内でエネルギーを貯蔵し放出するための基本的なメカニズムです。このような可逆的な反応ネットワークが、生命の複雑な代謝活動を支えているのです。ホメオスタシス(恒常性維持)も、様々な可逆変化のバランスによって達成される重要な生命現象です。

まとめ

可逆変化とは、熱力学的平衡の下で進行する変化のことで、外部条件を元に戻すことで系も元の状態に戻る性質を持っています。この現象は化学反応だけでなく、物質の状態変化にも見られ、自然界や工業プロセスにおいて重要な役割を果たしています。

化学平衡における可逆変化では、正反応と逆反応が同じ速度で進行し、見かけ上変化が止まったように見えます。例えば、水の蒸発と凝縮のように、相転移が可逆的に起こる場合、系は常に平衡状態を保とうとします。この時、自由エネルギー変化(ΔG)がゼロになることが特徴です。

状態変化と化学平衡の関係を理解する上で、ルシャトリエの原理が重要な鍵となります。外部から圧力や温度を変化させると、系はその影響を打ち消す方向に平衡を移動させます。この性質により、可逆変化は工業的な化学合成や生体内の代謝反応など、様々な場面で応用されています。

よくある質問

可逆変化とは何ですか?

可逆変化とは、外部からの条件(温度や圧力など)を元に戻すことで、物質が元の状態に完全に戻る変化を指します。例えば、水を加熱して水蒸気に変え、再び冷却すると液体の水に戻る現象が該当します。この変化は熱力学的に平衡状態を保ちながら進行し、エネルギー保存の法則に従います。化学反応では、正反応と逆反応が同時に起こることで平衡状態が達成されるため、可逆性が重要な概念となります。

化学平衡と可逆変化の関係は?

化学平衡とは、正反応と逆反応の速度が等しくなり、見かけ上変化が止まった状態を指します。この状態は、可逆変化が前提となっており、反応物と生成物の濃度が一定に保たれます。例えば、窒素と水素からアンモニアが生成するハーバー・ボッシュ法では、高温高圧下で平衡状態が達成されます。ここで重要なのは、平衡状態でも分子レベルでは反応が続いており、動的平衡と呼ばれる点です。可逆変化がないと、このような平衡は成立しません。

状態変化はすべて可逆変化ですか?

状態変化(相変化)の多くは可逆的ですが、例外もあります。例えば、水の凍結や蒸発は可逆変化であり、温度や圧力を調整することで元の状態に戻せます。しかし、ガラスの固化のように、非晶質固体への変化は不可逆的な場合があります。また、化学反応を伴う状態変化(例えば燃焼)は一般的に不可逆です。可逆性を判断するには、熱力学的な可逆過程かどうかが基準となり、エントロピーの変化も考慮する必要があります。

可逆変化を日常生活で観察できる例は?

日常生活では、氷が溶けて水になり、再び凍る現象が分かりやすい例です。他にも、圧縮したスポンジが元の形に戻ることや、密閉容器中の液体と気体の平衡(例えば炭酸飲料の開封前)も可逆変化です。さらに、電池の充放電も可逆的な化学反応の一例です。これらの例からわかるように、外部条件の調整さえ適切に行えば、多くの物理的変化は可逆的です。ただし、摩擦や熱損失が伴う現象は不可逆的になる傾向があります。

Deja una respuesta

Lo siento, debes estar conectado para publicar un comentario.

関連ブログ記事