金融機関向け内部統制報告書の書き方|金融庁提出のポイント解説

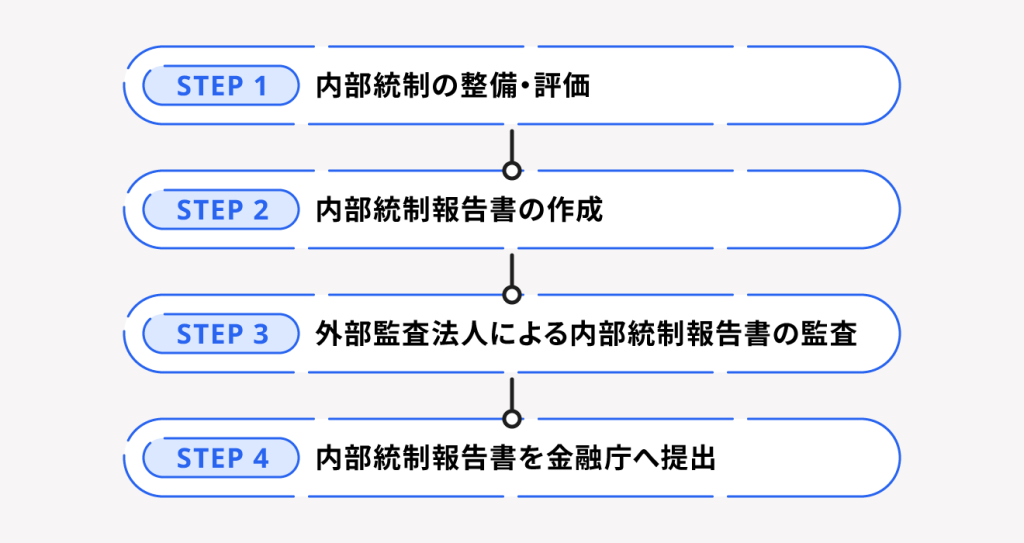

金融機関における内部統制報告書の作成は、金融庁への適切な提出が求められる重要な業務プロセスです。本記事では、報告書作成の基本フレームワークと金融庁が求める記載事項について解説します。特にリスク管理とコンプライアンス体制に焦点を当て、実務上有効なアプローチを紹介します。

内部統制報告書の作成においては、単なる形式上の要件を満たすだけでなく、自社の経営課題を反映した実効性のある内容が求められます。金融庁の監視視点を理解し、客観的根拠に基づいた評価を行うことが重要です。特にIT統制や不正防止策など、現代的なリスク要因への対応が注目されています。

報告書提出後も継続的改善が求められる点が金融機関の特徴です。本記事では、内部監査との連動や経営陣の関与など、実務上の課題解決に役立つポイントを解説します。金融庁の監督指針を踏まえた効果的な報告書作成のノウハウをご紹介します。

イントロダクション

金融機関における内部統制報告書の作成は、経営陣の重要な責務の一つです。この報告書は金融庁への提出が義務付けられており、リスク管理やコンプライアンス体制の適切な運用を証明する役割を果たします。特に近年では、金融機関の不祥事が相次いだことを受け、その重要性がさらに高まっています。

内部統制報告書の作成においては、単なる形式上の対応ではなく、実効性のある内容が求められます。金融庁は報告書を通じて、ガバナンスの強化状況やリスクアセスメントの適切性を確認します。そのため、経営陣自らが内部統制の有効性を評価し、改善が必要な点があれば具体的な対策を明記することが不可欠です。

報告書作成のプロセス自体が、金融機関の内部統制体制を見直す良い機会となります。特にIT統制や不正防止策など、現代的なリスクに対応した記述が求められる点に注意が必要です。金融庁の監督指針を踏まえつつ、自社の実情に即した内容を盛り込むことが重要と言えるでしょう。

内部統制報告書の重要性

金融機関における内部統制報告書は、単なる形式上の提出物ではなく、組織の健全性を保つための重要なツールです。金融庁への提出が義務付けられている背景には、リスク管理やコンプライアンス体制の適切な運用を促す目的があります。報告書を通じて、経営陣自らが内部統制の有効性を評価し、不備があれば改善策を講じる姿勢が求められます。

特に近年では、サイバーセキュリティリスクや不正防止といった課題が顕在化しており、内部統制の重要性はさらに高まっています。報告書の内容次第では金融庁から改善命令が発動される可能性もあるため、形式的な作成ではなく、実態を反映した丁寧な記載が不可欠です。経営陣のコミットメントが明確に示されているかどうかも、金融庁の評価ポイントとなります。

適切な内部統制報告書を作成することは、金融機関としての信頼性を維持するための基本要件です。リスク対応能力やガバナンス体制を可視化する重要な機会と捉え、毎年内容を見直すことが求められます。特に内部監査部門との連携を強化し、客観性のある評価を記載することが肝要です。

金融庁提出の義務と期限

金融機関における内部統制報告書の提出は、金融商品取引法に基づく法的義務です。金融庁へは毎年6月30日までに提出する必要があり、この期限を過ぎると行政指導の対象となる可能性があります。特に上場企業や一定規模以上の金融機関は、内部統制システムの整備状況を詳細に報告しなければなりません。

報告書の提出が義務付けられている背景には、リスク管理の徹底とコンプライアンス体制の強化があります。金融機関は自社の内部統制が有効に機能していることを証明するため、客観的根拠に基づいた記載が求められます。期限直前になって慌てて作成すると内容に不備が生じやすいため、少なくとも3ヶ月前から準備を始めることが推奨されます。

金融検査マニュアルにもとづき、金融庁は報告書の内容を厳格に審査します。特にリスク評価プロセスや内部監査の独立性についての記載は重点的にチェックされるため、これらの項目については特に丁寧に記述する必要があります。万が一不備があった場合、是正指導や業務改善命令を受けるリスクがあるため注意が必要です。

報告書の主なフォーマット項目

金融機関が作成する内部統制報告書には、金融庁が定めた標準フォーマットに沿った記載が求められます。基本的な構成要素として、まず表題には報告年度や金融機関名を明記する必要があります。続いて内部統制の状況では、当該年度の統制環境やリスク管理体制について概要を記述します。

内部統制の目標の項目では、財務報告の信頼性確保や業務の効率化など、設定した具体的な目的を記載します。特に重要なのが評価のセクションで、目標達成度や課題を客観的事実に基づき分析することが求められます。改善取り組みでは評価結果を踏まえた具体的な是正措置を記述し、状況把握手段ではモニタリング方法や内部監査の実施状況を明らかにします。

各項目を通じて一貫性と具体性が求められる点が特徴です。金融庁は報告内容に不備がある場合、追加説明を求めることがあるため、証拠資料を整備しておくことが重要です。特にリスク管理とコンプライアンスに関する記述は精査対象となりやすいため、特に注意深く作成する必要があります。

内部統制の目標と評価

金融機関における内部統制報告書の作成において、最も重要な要素の一つが内部統制の目標設定です。目標は経営陣が定めるべきものであり、財務報告の信頼性や業務の効率性、コンプライアンス遵守といった観点から明確に定義する必要があります。特に金融庁が求める基準に沿って、リスク管理とガバナンス体制を強化する視点が不可欠です。

次に重要なのが内部統制の評価プロセスです。評価では設定した目標に対して、実際の運用状況がどの程度達成されているかを客観的に分析します。この際、内部監査部門によるチェックや第三者評価を活用することで、より中立性の高い報告が可能になります。金融庁への提出においては、単なる形式的な評価ではなく、具体的な根拠に基づいた記載が求められる点に注意が必要です。

評価結果の記載にあたっては、改善が必要な領域を明確に特定し、その是正措置についても言及することが重要です。金融庁は報告書を通じて、金融機関が継続的改善に取り組んでいるかどうかを重点的にチェックします。特にIT統制や不正防止対策など、近年重要性が高まっている領域については、詳細な評価内容が求められる傾向にあります。

改善策の具体的な記載方法

改善策の具体的な記載方法においては、単なる抽象的な表現ではなく、実行可能なアクションプランを明確に示すことが重要です。金融庁が求めるのは、問題点を認識しているだけでなく、それをどのように改善するかという具体的なプロセスです。例えば、「リスク管理体制の強化」と記載するだけでなく、「リスク管理部門の人員を2名増員し、四半期ごとの研修を実施する」といった具体的な数値やスケジュールを盛り込みましょう。

特に金融機関の内部統制では、コンプライアンス違反が発生した場合の再発防止策が求められます。ここでは「根本原因分析」に基づいた対策が不可欠で、単なる対症療法的な対応では不十分とみなされる可能性があります。例えばシステム障害が発生した場合、単に「システムを更新する」ではなく、「冗長化構成の導入や、バックアップ体制の見直しを含めた包括的な対策」といった深堀りした記載が望ましいです。

最後に、改善策の進捗管理方法についても言及することがポイントです。金融庁は改善が「計画通りに実施されているか」を特に重視します。「PDCAサイクル」を明確にし、例えば「第3四半期までに内部監査を実施し、効果検証を行う」といったタイムラインを含めることで、報告書の信頼性が高まります。改善策はあくまで実効性が問われるため、具体性と検証可能性を両立させた記載が肝要です。

リスク管理のポイント

金融機関におけるリスク管理は内部統制報告書の核心的な要素です。リスクアセスメントを適切に実施し、重大なリスク要因を特定することが求められます。特に信用リスク、市場リスク、流動性リスクといった金融固有のリスクに対しては、定量・定性両面からの分析が不可欠です。

リスク対応策の記載では、単なる対策の列挙ではなく、効果検証のプロセスを明確に示す必要があります。例えば、与信管理システムの改修を行った場合、その前後のリスク軽減効果を数値データで示すことで説得力が増します。金融庁は実効性のある対策を特に重視する傾向があります。

事業継続計画(BCP)の整備状況も重要なチェックポイントです。自然災害やシステム障害など想定外の事態への対応能力を、シナリオ分析に基づいて記載することが望ましいでしょう。報告書ではリスクと収益のバランスをどう管理しているかという視点も忘れてはなりません。

コンプライアンスの確保

金融機関における内部統制報告書の作成は、単なる形式上の義務ではなく、健全な経営を維持するための重要なプロセスです。特に金融庁への提出が義務付けられていることから、報告書の内容は厳格なコンプライアンス基準を満たす必要があります。金融機関は、自社のリスク管理体制や業務プロセスを客観的に評価し、不備があれば速やかに改善策を講じることが求められます。

内部統制の目的は、財務報告の信頼性確保、業務の効率化、コンプライアンス遵守、資産保全の4つに大別されます。報告書を作成する際には、これらの観点から自社の体制を総合的に評価することが重要です。特にリスク管理と内部監査のプロセスを明確に記載し、金融庁が求める水準を満たしていることを証明する必要があります。

金融庁は報告書の内容を詳細に審査するため、客観的な根拠に基づいた記述が不可欠です。評価結果には具体的な数値や事例を盛り込み、改善策については実施スケジュールや責任体制まで明確に記載しましょう。曖昧な表現や一般論にとどまらないことが、信頼性の高い報告書作成のポイントとなります。

内部監査の役割

内部監査は金融機関の内部統制システムにおいて極めて重要な役割を担っています。客観性と独立性を保ちながら、経営陣や各部門が適切に業務を遂行しているかを検証するのが主な目的です。特に金融庁への報告書作成においては、内部監査の結果が内部統制の有効性を判断する根拠として活用されます。

金融機関における内部監査では、リスクベースドアプローチが基本となります。これは業務プロセスの中でも特にリスクが高い領域に重点を置いて監査を実施する方法です。不正防止やコンプライアンス違反の兆候を早期に発見するため、定期的かつ計画的な監査が求められます。監査結果は報告書に具体的な事実と改善提案として反映させることが重要です。

内部監査部門は単なるチェック機関ではなく、経営陣への助言という役割も担っています。監査で明らかになった課題に対して是正措置を提案し、内部統制の継続的改善に貢献します。金融庁が求める報告書では、こうした監査活動の実効性や経営層への報告状況についても明確に記載する必要があります。

不備があった場合のリスク

金融機関が内部統制報告書に不備がある場合、金融庁からの指導や改善命令を受けるリスクが生じます。特に重大な不備が認められると、業務改善命令や行政処分の対象となる可能性があり、金融機関の信頼性を損なう結果につながります。報告書の内容が不十分だと、金融庁による立入検査が実施されるケースも少なくありません。

不備の内容によっては、市場評価や信用格付けに悪影響を及ぼすことも考えられます。金融機関にとって、コンプライアンス体制の不備は取引先や投資家からの信頼を失う要因となるため、正確な報告書の提出が不可欠です。さらに、是正措置が遅れると、罰則規定が適用される可能性もあり、経営陣の責任が問われる事態に発展する恐れがあります。

金融庁はリスク管理や内部監査の適切な実施を求めており、報告書の不備はこれらの体制が機能していないと判断される材料となります。そのため、客観的評価と具体的な改善策を明確に記載することが重要です。不備を防ぐためには、事前に内部検証を徹底し、金融庁のガイドラインに沿った内容になっているか確認する必要があります。

まとめ

金融機関における内部統制報告書の作成は、経営陣が自社のリスク管理体制を適切に評価し、金融庁へ報告する重要なプロセスです。金融庁のガイドラインに沿って、組織全体のコンプライアンス体制や業務プロセスの有効性を客観的に示す必要があります。特にリスク管理と内部監査の仕組みが適切に機能していることを証明する文書としての役割を担います。

報告書作成においては、経営陣のコミットメントが不可欠です。トップダウンで内部統制の重要性を組織に浸透させ、各部門が連携して評価を行う体制を整えることが求められます。また、具体的な改善策を明記し、前年度からの進捗状況を明確にすることが金融庁からの信頼獲得につながります。

最終的には、内部統制の有効性を証明するだけでなく、継続的な改善サイクルを構築することが重要です。金融機関としての信頼性を高め、監督官庁との建設的な対話を促進するためにも、報告書は単なる義務履行ではなく、経営品質向上のツールとして活用すべきでしょう。

よくある質問

金融機関向け内部統制報告書の提出期限はいつですか?

金融庁への内部統制報告書の提出期限は、通常、各事業年度終了後3ヶ月以内とされています。ただし、金融機関の規模や業態によって異なる場合があるため、金融庁の最新ガイドラインを必ず確認してください。特に、上場企業や特定の業種では追加の要件が課されることがあるため、事前のスケジュール管理が重要です。

内部統制報告書で特に重視されるポイントは何ですか?

金融庁が特に重視するポイントは、リスク管理プロセスとIT統制の適切な記載です。財務報告の信頼性を確保するための体制や、不正防止策の実施状況について詳細に記述する必要があります。また、経営陣の関与や内部監査の独立性についても明確に示すことが求められます。

内部統制報告書の作成時に活用できるツールやテンプレートはありますか?

金融庁や業界団体が提供するガイドラインやテンプレートを活用するのが一般的です。また、内部統制フレームワーク(例:COSOフレームワーク)に基づいた作成ツールや、専門コンサルタントが提供するフォーマットも利用可能です。ただし、自社の業務プロセスに合わせたカスタマイズが不可欠であり、単なるテンプレートのコピーは避けるべきです。

内部統制報告書の不備が指摘された場合の対応方法は?

金融庁から指摘を受けた場合、まずは指摘内容を詳細に分析し、根本原因を特定する必要があります。その後、是正措置プランを作成し、経営陣の承認を得た上で速やかに対応を実施します。特に、再発防止策の記載が重要であり、内部監査部門と連携して対策の効果を検証するプロセスも含めるべきです。

Deja una respuesta

Lo siento, debes estar conectado para publicar un comentario.

関連ブログ記事