「リスク評価表の作り方と活用|5段階評価で危険箇所を洗い出し」

リスク評価表は、事業活動やプロジェクトにおいて潜在的な危険を可視化し、適切に対処するための重要なツールです。本記事では、5段階評価を活用した効果的なリスク管理手法について解説します。特に、危険箇所の洗い出しに焦点を当て、実践的な作成方法と活用のコツを紹介します。

リスクアセスメントの基本から、具体的な評価プロセスまでを網羅的に説明します。発生確率と影響度を軸にした分析手法や、定量的評価と定性的評価の使い分けなど、現場ですぐに役立つノウハウが満載です。安全対策の効率化を図りたい方必見の内容となっています。

リスク評価表を活用することで、潜在リスクの早期発見や対策の優先順位付けが可能になります。定期的な更新と見直しの重要性にも触れながら、持続可能なリスク管理体制の構築方法をお伝えします。

イントロダクション

リスク評価表は、事業活動やプロジェクトにおいて潜在する危険要因を体系的に把握・管理するための重要なツールです。5段階評価を活用することで、リスクの重大度や発生確率を客観的に分析でき、優先的に対処すべき課題が明確になります。特に製造現場や建設現場などでは、事故防止や安全性向上のために欠かせないプロセスと言えるでしょう。

効果的なリスク管理を実現するためには、まずリスクの洗い出しを徹底的に行う必要があります。現場の観察や従業員へのヒアリングを通じて、見過ごされがちな潜在的な危険箇所を発見することが第一歩です。リスクアセスメントのプロセスでは、想定される事故やトラブルの影響範囲を多角的に検証することが肝要です。

本記事では、実務ですぐに活用できるリスク評価表の作成手法から、継続的な改善につなげるための運用方法までを解説します。特に定量評価と定性評価を組み合わせた総合的なアプローチにより、より精度の高いリスク管理が可能になります。これらの手法を習得することで、組織全体の安全性向上と事業継続性の確保に貢献できるでしょう。

リスク評価表の基本構造

リスク評価表を作成する際には、基本的な構造を理解することが重要です。一般的にリスク評価表には、リスクの種類、影響度、発生確率、評価値といった項目が含まれます。これらの要素を明確に定義することで、組織やプロジェクトにおける潜在的な危険を体系的に把握することが可能になります。

影響度は、リスクが発生した場合の被害の大きさを表す指標です。一方、発生確率はそのリスクが現実化する可能性を示します。これらを組み合わせて計算される評価値によって、優先的に対処すべきリスクを客観的に判断できます。特に、評価値が高いリスクは早急な対策が必要となるため、優先順位付けが重要です。

リスク評価表は単なるチェックリストではなく、リスク管理の基盤となるツールです。適切に設計された評価表を使えば、組織全体でリスクに対する認識を統一し、効果的な対策を講じることができます。定期的な見直しを通じて、新たに発生するリスクにも迅速に対応できるようになります。

リスクの洗い出し方法

リスクの洗い出しは、リスク評価表を作成する上で最も重要な第一歩です。組織やプロジェクトに潜む潜在的な危険を網羅的に把握するためには、多角的なアプローチが必要となります。ブレインストーミングはチームメンバーから自由な意見を引き出す有効な手法で、特に経験豊富なスタッフの知見を活用することで見落としがちなリスクを発見できます。

インタビューやヒアリングも効果的で、現場作業者や関係者から直接話を聞くことで、公式な記録には現れない実務上のリスクを把握できます。さらに、過去の事故報告書やプロジェクト資料を分析するドキュメントレビューを行うことで、歴史的に繰り返されている問題点や潜在的な脆弱性を洗い出すことが可能です。観察を通じて実際の作業現場を確認する方法も、理論だけでは気づけない危険箇所を発見するのに役立ちます。

重要なのは、これらの方法を単独で行うのではなく、複数の手法を組み合わせて実施することです。特に新規プロジェクトや変更が加わった業務プロセスでは、想定外のリスクが潜んでいる可能性が高いため、丁寧な洗い出し作業が求められます。洗い出したリスクは後続の評価プロセスで優先順位をつけるため、可能な限り具体的に記載することがポイントです。

リスク評価の方法

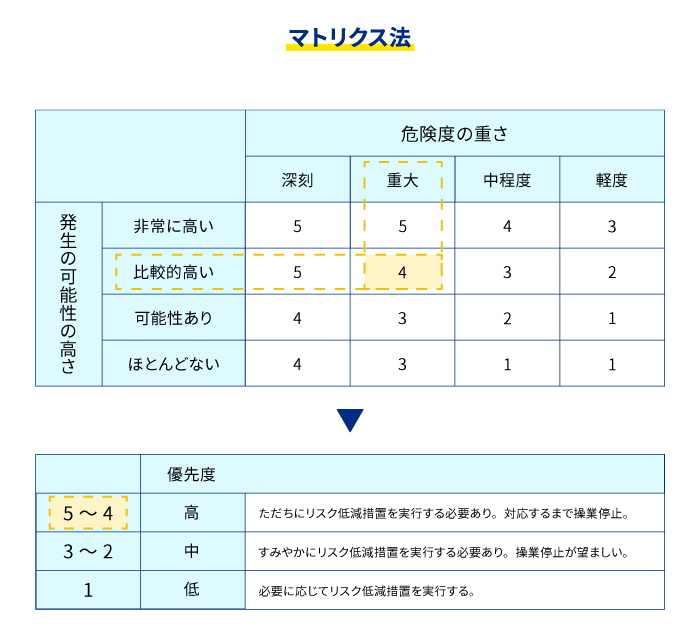

リスク評価を行う際には、まず確率評価と影響度評価の2つの軸で分析することが基本となります。確率評価では、そのリスクが実際に発生する可能性を予測し、影響度評価では、万一発生した場合の被害の大きさを測定します。この2つを組み合わせることで、評価値を算出し、優先的に対処すべきリスクを明確にすることができます。

定量的評価と定性的評価を使い分けることも重要です。数値データが豊富な場合は定量的評価が有効ですが、データが不足している場合や人的要因が絡む場合は、専門家の知見を活用した定性的評価が適しています。特に、複雑な要因が絡むリスクの場合、シナリオ分析やセンシティビティ分析を併用することで、より現実的な評価が可能となります。

リスク評価の精度を高めるためには、客観性と再現性が求められます。評価基準を事前に明確に定め、複数の担当者で評価を行うことで、偏りを防ぐことができます。また、定期的に評価を見直し、新たな情報や環境変化を反映させることで、リスク管理の効果を継続的に向上させることが可能です。

リスクアセスメントの手法

リスクアセスメントは、事業活動における潜在的な危険を体系的に評価するプロセスです。主な手法として、定量的評価と定性的評価の2つのアプローチがあり、それぞれ異なる視点からリスクを分析します。定量的評価では数値データを用いてリスクを計測する一方、定性的評価では専門家の経験や判断を重視します。

シナリオ分析は特に有効な手法の一つで、想定される最悪の事態を具体的に描き出すことで、リスクの影響範囲を可視化します。また、センシティビティ分析を実施すると、どの要因がリスク評価に最も大きな影響を与えるかを特定できます。これらの手法を組み合わせることで、より精度の高いリスク評価が可能になります。

近年では、AIを活用した予測モデルも注目されていますが、基本的なアセスメント手法を理解しておくことが重要です。特に中小企業では、複雑なツールよりもシンプルな評価方法の方が実用的な場合が多いでしょう。リスクの優先順位付けが適切に行えるかどうかが、効果的なリスク管理の鍵となります。

危険箇所の洗い出し

危険箇所の洗い出しはリスク管理において最も重要なプロセスの一つです。現場や業務プロセスを細かく観察することで、潜在的なリスクがどこに潜んでいるかを明確に把握できます。特に観察とインタビューを組み合わせることで、従業員の日常的な作業の中に隠れた危険要素を発見しやすくなります。例えば、機械の操作手順や作業環境に注目すると、思わぬ事故の要因が見つかるケースが少なくありません。

アンケート調査も有効な手段の一つで、現場スタッフから直接意見を収集することで、管理者が気づいていない危険箇所を洗い出すことが可能です。さらに、過去の事故やヒヤリハット事例を分析すれば、再発防止につながる重要なデータを得られます。これらの情報を統合的に評価することで、優先的に対処すべき危険箇所を明確に特定できます。

危険箇所を洗い出す際には、5段階評価を活用してリスクの重大度を分類すると効果的です。評価基準を統一することで、異なる部門間でも比較が容易になり、組織全体でリスク管理の優先順位を共有できます。定期的な見直しを行い、新たな危険箇所が発生していないか継続的にチェックすることが、安全性向上の鍵となります。

リスクの具体例

リスク評価表を作成する際には、具体的にどのようなリスクが想定されるのかを把握することが重要です。金銭的損失は最も分かりやすい例で、予算超過や収益減少、不正利用などが該当します。これらは事業継続に直接的な影響を与えるため、優先的に評価する必要があります。

人的なリスクも無視できません。労働災害や健康被害、従業員の退職など、人的損失は組織の生産性を大きく低下させます。特に製造業や建設現場では、安全対策が不十分だと重大な事故につながる可能性があります。

さらに、社会的損失も考慮すべきリスクの一つです。企業の不祥事や情報漏洩は、評判低下や顧客離れを招き、長期的な経営悪化の原因となります。環境汚染や法令違反など、社会的な信頼を損なう事態は特に注意が必要です。

これらの具体例を踏まえることで、リスク評価表の精度が向上し、効果的な対策を講じられるようになります。各リスクの影響度と発生確率を客観的に分析し、優先順位をつけることが肝心です。

5段階評価プロセス

5段階評価プロセスは、リスク管理において最も効果的な手法の一つです。このプロセスは、リスクの特定から始まり、分析、評価、管理計画の策定、そしてモニタリングという流れで構成されています。最初のステップでは、事業やプロジェクトに関連する潜在的なリスクを洗い出します。この際、ブレインストーミングや過去の事例分析が有効です。

次の段階では、特定したリスクを確率と影響度の観点から分析します。ここで重要なのは、リスクが実際に発生した場合の被害規模を客観的に把握することです。分析が終わると、リスクを優先順位付けし、どのリスクから対処すべきかを決定します。評価値が高いリスクほど、早急な対応が必要です。

最後のステップでは、策定した管理計画を継続的にモニタリングし、必要に応じて見直します。リスク環境は常に変化するため、定期的な更新が不可欠です。この5段階プロセスを徹底することで、組織は危険箇所を効果的に洗い出し、安全性向上とコスト削減を同時に実現できます。

まとめ

リスク評価表は事業継続や安全管理において不可欠なツールです。5段階評価を活用することで、潜在的な危険箇所を客観的に洗い出し、優先順位をつけて対策を講じることが可能になります。定期的な見直しを行うことで、変化する環境に対応したリスク管理が実現できます。

リスク評価表を作成する際には、まず組織やプロジェクトに関連する全てのリスクを網羅的に洗い出します。その後、発生確率と影響度の2軸で評価を行い、総合的なリスクレベルを算出します。このプロセスを通じて、対策が必要な高危険度のリスクを明確に特定できるようになります。

効果的なリスク管理のためには、評価結果を単なる資料として終わらせず、実際の業務プロセスに反映させることが重要です。特に人的ミスや設備故障など、発生頻度が高く影響の大きいリスクに対しては、予防策と緊急時の対応策を両面から準備しておく必要があります。

よくある質問

リスク評価表とは何ですか?

リスク評価表は、職場や作業現場における危険箇所を特定し、そのリスクを5段階評価で分類するためのツールです。危険性や有害性を可視化することで、優先的に対策が必要な箇所を明確にします。この表を使うことで、事故や災害を未然に防ぐための効果的な対策を講じることが可能になります。特に、製造業や建設業など、危険を伴う作業現場で活用されています。

5段階評価の基準はどのように設定すればよいですか?

5段階評価の基準は、発生確率と影響度の2つの軸で設定するのが一般的です。例えば、発生確率が「非常に低い」から「非常に高い」まで、影響度が「軽微」から「致命的」までを段階分けします。各段階に具体的な定義を設けることで、評価のばらつきを防ぎます。また、業界のガイドラインや自社の過去の事故データを参考にすると、より現実的な基準が作成できます。統一した基準を適用することで、客観的な評価が可能になります。

リスク評価表を活用するメリットは何ですか?

リスク評価表を活用する最大のメリットは、危険箇所の優先順位を明確にできる点です。リスクの高い箇所から対策を講じることで、効率的に安全対策を進められます。また、従業員の安全意識の向上にもつながり、教育ツールとしても役立ちます。さらに、法的なコンプライアンス対応や、保険料の削減にも寄与する可能性があります。定期的に見直すことで、新しい危険箇所の発見にも役立ちます。

リスク評価表の作成時に注意すべき点は何ですか?

リスク評価表を作成する際は、現場の意見を反映することが不可欠です。作業員や監督者からヒアリングを行い、実際の作業環境に即した評価を心がけましょう。また、評価基準が主観的にならないよう、具体的な事例やデータを基にすることが重要です。さらに、作成した表は定期的に見直し、新しい危険要因や対策の効果を継続的に評価する必要があります。最後に、評価結果をわかりやすく可視化し、全従業員が理解できる形式にすることが大切です。

Deja una respuesta

Lo siento, debes estar conectado para publicar un comentario.

関連ブログ記事