「定款の事業目的の書き方|具体例と記載ポイントを解説」

定款の事業目的は会社の存在意義や活動範囲を明確にする重要な要素です。この記事では、事業目的を適切に記載するための具体例と記載ポイントを解説します。事業目的は単なる形式ではなく、会社の将来像や経営方針を反映するものであり、具体性と柔軟性のバランスが求められます。

事業目的の記載においては、主たる事業だけでなく関連事業や将来の展開も考慮する必要があります。特に、利益目的と非利益目的の区別や、法令遵守の観点からも注意が必要です。定款変更時の手続きについても触れながら、実務で役立つ情報を提供します。

適切な事業目的を設定することで、会社の信頼性向上や成長戦略の基盤が整います。この記事を通じて、起業家や経営者の方々が自信を持って定款を作成できるよう、実践的な知識を紹介していきます。

イントロダクション

定款における事業目的の記載は、会社の存在意義や活動範囲を明確にする重要な要素です。事業目的は単なる形式ではなく、会社の方向性や経営戦略を反映するものであり、適切に記載することで企業活動の指針となります。特に、創業期においては事業目的が会社の将来像を決定づけることも少なくありません。

事業目的を記載する際には、具体性と柔軟性のバランスが求められます。具体的すぎると事業拡大の際に制約となる可能性があり、逆に曖昧すぎると取引先や投資家からの信頼を得られにくくなります。また、利益目的と非利益目的を区別して記載する必要がある点にも注意が必要です。

本記事では、定款の事業目的を適切に記載するためのポイントや具体例を解説します。法的要件を満たしつつ、将来の成長を見据えた事業目的の設定方法について詳しく説明しますので、起業を検討中の方や定款変更を予定している経営者の方はぜひ参考にしてください。

事業目的の重要性

事業目的は会社の存在意義を明確にする重要な要素です。定款に記載された事業目的は、会社がどのような活動を行うのかを法的に定義するものであり、経営方針や事業範囲を具体的に示します。これが曖昧だと、取引先や投資家からの信頼を得られないだけでなく、法的な問題が生じる可能性もあります。特に、会社設立時には将来を見据えた柔軟性を持たせつつ、具体的な内容を盛り込む必要があります。

事業目的は会社の成長戦略にも直結します。例えば、将来的に新規事業を展開する可能性がある場合、あらかじめ関連する項目を記載しておくことで、スムーズな事業拡大が可能になります。逆に、範囲が狭すぎると定款変更が必要になり、時間とコストがかかります。また、金融機関との取引や補助金申請の際にも、事業目的が明確であることが求められるため、慎重に検討する必要があります。

さらに、株主総会や取締役会での意思決定においても、事業目的が基準となります。特に、コーポレートガバナンスが重視される現代では、事業目的が適切に設定されているかどうかが、会社の健全性を判断する材料の一つとなります。したがって、単なる形式的な記載ではなく、経営ビジョンを反映した内容にすることが重要です。

事業目的の種類(利益目的と非利益目的)

定款に記載する事業目的には、利益目的と非利益目的の2種類があります。利益目的とは、文字通り収益を上げることを主な目的とした事業内容を指します。営利企業の場合はこのタイプが中心となり、商品の販売やサービスの提供など、具体的な収益源を明確に記載する必要があります。一方、非利益目的は収益を目的とせず、社会貢献や公益を主眼とした活動を指します。NPO法人や公益法人などでよく見られる形態です。

事業目的を設定する際には、会社の方向性を明確に示すことが重要です。利益目的の場合でも、単に「営利目的」と曖昧に記載するのではなく、具体的な事業内容を盛り込むことで、取引先や投資家からの信頼を得やすくなります。非利益目的の場合は、どのような社会的価値を提供するのかを具体的に記載し、公益性をアピールすることがポイントです。いずれの場合も、実際の事業活動と整合性が取れていることが大切です。

また、事業目的は将来の事業展開を見据えた内容にすることも重要です。特に起業間もない会社では、想定外の事業機会が訪れることもあるため、ある程度の柔軟性を持たせた記載が望ましいでしょう。ただし、範囲が広すぎると実態とかけ離れてしまう可能性もあるため、バランスを考慮する必要があります。定款の事業目的は会社の根幹をなす要素であるため、慎重に検討して決定することが求められます。

事業目的の記載ポイント

事業目的を定款に記載する際には、いくつかの重要なポイントを押さえる必要があります。まず、具体性が求められる点です。事業目的は抽象的な表現ではなく、実際に行う事業内容を明確に記載することで、会社の活動範囲が分かりやすくなります。例えば、「IT関連事業」ではなく「クラウドサービスの開発・提供」といった具体的な表現が推奨されます。

次に、現実性も重要な要素です。事業目的は現実的に達成可能な範囲で設定する必要があります。過度に広範な記載は、取引先や投資家からの信頼を損なう可能性があるため注意が必要です。また、柔軟性を持たせることも大切で、将来の事業拡大を見据えてある程度の幅を持たせた記載が望ましいです。

さらに、主な事業と関連事業を区別して記載することも効果的です。主な事業を明確にした上で、関連する周辺事業も含めることで、事業の多角化に対応しやすくなります。ただし、法令遵守も忘れてはならず、事業目的が公序良俗に反する内容にならないよう留意する必要があります。定款の事業目的は会社の方向性を決定づけるため、慎重に検討して記載することが求められます。

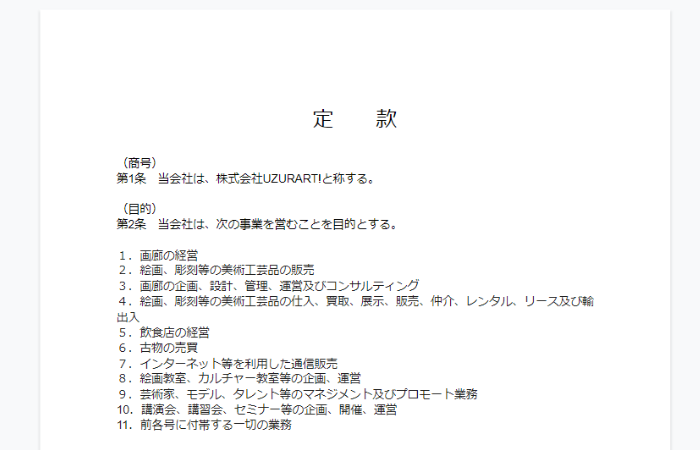

具体例で学ぶ事業目的の書き方

事業目的の記載は、会社の活動範囲を明確に定義する重要な要素です。具体的な記載がないと、後々の事業展開に支障をきたす可能性があるため、具体性と現実性を意識することが求められます。例えば、IT関連企業であれば「ソフトウェアの開発・販売」だけでなく、「クラウドサービス提供」や「AI技術の研究開発」といったように、事業の細分化を図ることが有効です。

また、事業目的の記載には柔軟性を持たせることも重要です。例えば「その他関連する一切の事業」といった包括的な文言を加えることで、将来の事業拡大や新規分野への参入をスムーズに行えるようにします。ただし、曖昧すぎる表現は避け、あくまで会社の中長期的なビジョンに沿った内容にすることがポイントです。

さらに、非営利法人の場合は「社会貢献」や「教育支援」など、公益性を明確に示す必要があります。一方、営利企業では「収益追求」を前提とした表現が求められるため、業種に応じた適切な文言を選択することが大切です。いずれにせよ、法的整合性を確保しつつ、会社の成長戦略を反映した内容にすることが成功のカギとなります。

事業目的の範囲設定(主な事業・関連事業・新規事業)

事業目的を設定する際には、主な事業と関連事業、そして将来を見据えた新規事業の範囲を明確にすることが重要です。主な事業とは会社の中核となる活動であり、収益の大部分を占める業務を指します。関連事業は主な事業と密接に関連する分野で、事業拡大やリスク分散を図るために記載されます。新規事業については、将来の成長を見据えてある程度幅を持たせた記載が求められますが、具体性を欠くと登記が認められない可能性があるため注意が必要です。

事業目的の範囲を決める際には、現在の事業活動に加えて、将来的に参入する可能性のある分野も考慮する必要があります。ただし、あまりにも広範な記載は「事業目的の曖昧さ」として問題視される場合があります。例えば「すべての合法的な事業」といった包括的な表現は避け、業種や業務内容を具体的に示すことが大切です。関連事業や新規事業を記載する場合でも、主な事業との関連性が分かるように記述することで、登記時のトラブルを防ぐことができます。

事業目的に柔軟性を持たせたい場合は、「○○に関する事業」や「○○に付帯する一切の業務」といった表現を用いる方法があります。これにより、事業拡大や方向転換が必要になった際に、定款変更の手間を減らすことが可能です。ただし、あくまで現実性のある範囲で記載することが求められ、実際に行う予定のない事業を安易に盛り込むことは避けるべきです。事業目的は会社の方向性を示す重要な要素であるため、慎重に検討して決定する必要があります。

定款変更の手続きと注意点

定款変更を行う際には、法律で定められた手続きを厳格に遵守する必要があります。特に事業目的の変更は会社の根本的な方向性に関わるため、株主総会での特別決議が必要となります。議決権の過半数を有する株主が出席し、その3分の2以上の賛成を得ることが要件です。

変更手続きでは、定款認証を受けることが不可欠です。公証人役場で定款の変更内容を確認し、正式な手続きを経ることで法的効力が生じます。また、変更後は登記申請を行い、法務局で商業登記簿を更新しなければなりません。期限を守らずに手続きが遅れると、罰則や取引上のリスクが生じる可能性があるため注意が必要です。

事業目的の変更は、会社の成長や市場の変化に対応するために重要なプロセスですが、将来の事業展開を見据えた柔軟な記載が求められます。一方で、具体性と現実性を欠く記載は、取引先や投資家からの信頼を損なう可能性があるため、バランスの取れた表現が重要です。

まとめ

定款に記載する事業目的は、会社の存在意義や活動範囲を明確にする重要な要素です。具体性を持たせながら、将来の事業展開を見据えた柔軟性も考慮する必要があります。特に、主たる事業と関連事業を区別して記載することで、経営の方向性が明確になります。

事業目的を設定する際には、現実性を重視することが大切です。過度に広範な記載は取引先や投資家からの信頼を損なう可能性があるため、適切な範囲に収めることが求められます。また、新規事業への参入を想定する場合でも、将来の変更可能性を考慮した表現を用いるのが賢明です。

定款の変更手続きには株主総会の特別決議が必要となるため、事業目的の記載は慎重に行う必要があります。法令遵守を前提としつつ、会社の成長戦略に沿った内容にすることが重要です。適切な事業目的の設定は、企業の信頼性向上と経営基盤の強化につながります。

よくある質問

定款の事業目的はなぜ重要なのですか?

定款の事業目的は、会社の活動範囲を法的に定める重要な要素です。この記載が曖昧だと、登記が拒否される可能性があるほか、銀行融資や取引先との契約に支障をきたす場合があります。また、事業目的以外の活動を行った場合、株主からの訴訟リスクが生じるため、明確かつ包括的な記載が求められます。

事業目的の具体例を知りたいです

例えば、IT関連企業の場合、「ソフトウェアの開発・販売」「インターネットを利用した情報提供サービス」といった記載が一般的です。さらに、「関連する一切の事業」などの包括条項を加えることで、柔軟な事業展開が可能になります。業種によって異なるため、自社のコア事業を中心に、将来の拡張性も考慮した例を参考にすることが大切です。

事業目的の記載で注意すべきポイントは?

過度に狭い表現を避け、ある程度の幅を持たせることが重要です。また、「その他一切の事業」といった包括条項を単独で使うと、登記が認められないケースもあるため、具体的な事業内容と組み合わせて記載しましょう。さらに、法令違反や公序良俗に反する内容を含めないよう注意が必要です。

事業目的を後から変更することは可能ですか?

はい、可能です。ただし、株主総会の特別決議が必要であり、変更後は法務局での登記が義務付けられます。変更手続きには時間と費用がかかるため、初期段階で将来を見据えた柔軟な記載を心がけることが望ましいです。また、変更後の目的に沿った事業を行わない場合、法的リスクが生じる可能性がある点にも注意が必要です。

Deja una respuesta

Lo siento, debes estar conectado para publicar un comentario.

関連ブログ記事