「差別とは?種類・法律・相談窓口を解説|具体例で理解」

差別とは、人種、性別、年齢、障害、宗教、性的指向などの属性を理由に、特定の個人や集団を不当に扱う行為を指します。社会のあらゆる場面で発生する可能性があり、就職、教育、住宅、医療などの領域で深刻な影響を与えることがあります。本記事では、こうした差別の本質とその種類について解説します。

日本では、憲法第14条で法の下の平等が保障されており、労働基準法や障害者差別解消法など、差別を禁止する法律が整備されています。しかし、現実には間接差別や無意識の偏見(アンコンシャス・バイアス)といった形で、日常的に差別が行われているケースも少なくありません。

差別に遭遇した場合、人権擁護委員会や労働基準監督署、各自治体の相談窓口などを利用して対応することが可能です。また、差別をなくすためには、教育や啓発活動、法制度の改善だけでなく、一人ひとりが多様性を尊重する意識を持つことが不可欠です。本記事では、具体例を交えながら差別の問題を理解し、解決に向けたヒントを提供します。

イントロダクション

差別とは、個人の属性や所属集団を理由に、不当な扱いや不利益を与える行為を指します。人種、性別、年齢、障害、国籍など、さまざまな要素が差別の対象となり、社会的な問題として深刻な影響を及ぼしています。日本においても、こうした差別は雇用、教育、住宅など、日常生活のあらゆる場面で発生する可能性があります。

差別は心理的苦痛を与えるだけでなく、社会的排除や経済的格差を生み出す原因にもなります。例えば、就職活動での性別による採用差別や、外国人に対する不当な扱いなど、具体例を通じて理解を深めることが重要です。また、差別には直接的な行為だけでなく、間接的な偏見や無意識のバイアスも含まれるため、問題の複雑さが浮き彫りになります。

日本では、憲法第14条や労働基準法など、差別を禁止する法律が存在します。しかし、法律だけで差別が完全になくなるわけではなく、社会的な意識改革や教育が不可欠です。差別に遭遇した場合、人権擁護委員会や労働基準監督署などの相談窓口を活用することで、適切な支援を受けることができます。この記事では、差別の種類や具体例、法的な対策について詳しく解説します。

差別の定義

差別とは、人種、性別、宗教、年齢、障害、社会的地位などの特定の属性を理由に、個人や集団に対して不公正な扱いを行う行為を指します。これは単なる偏見にとどまらず、実際の行動として現れることが多く、対象者の尊厳や権利を侵害する深刻な問題です。日本では憲法第14条で「法の下の平等」が保障されていますが、現実社会ではさまざまな形で差別が存在しています。

差別は直接差別と間接差別に分けられます。直接差別とは、明らかに特定の属性を理由に不利な扱いをする行為です。一方、間接差別は一見中立な規則や慣行であっても、結果的に特定のグループに不利益をもたらす場合を指します。例えば、採用基準や昇進条件の中に、意図せず特定の属性を持つ人々を排除する効果がある場合などが該当します。

差別が行われる背景には、固定観念や偏見、無知が大きく関わっています。また、歴史的に形成された社会的構造や文化的慣習が差別を助長するケースもあります。特に雇用、教育、住宅といった生活の基盤に関わる場面での差別は、個人の人生に深刻な影響を与えるため、社会的な対策が急務となっています。

差別の種類

差別には様々な形態があり、人種・民族に基づくものから性別・年齢によるものまで多岐にわたります。人種差別は特に深刻で、肌の色や文化的背景を理由に不利益な扱いを受けるケースが報告されています。日本では在日外国人に対する就職や住宅探しでの差別が問題となっています。

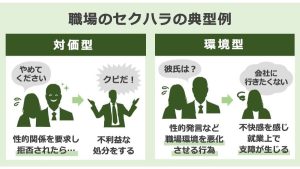

性別差別も職場や教育現場で顕著に見られ、女性がキャリア形成で不利な立場に置かれる「ガラスの天井」現象や、男性の育休取得への偏見などが該当します。障害者差別では、物理的なバリアだけでなく、就労機会の制限や社会的偏見が課題です。

さらにLGBTQ+に対する差別や、年齢差別も社会問題化しています。特に中高年層の再就職難や、若年層の低賃金労働は経済的差別として議論の対象です。これらの差別は単独で発生する場合もあれば、複合的に作用する交差性差別として現れることもあります。

差別が及ぼす影響

差別は個人や社会に深刻な影響を及ぼします。心理的ダメージとして、差別を受けた人は自尊心の低下やうつ症状、不安障害などを引き起こす可能性があります。特に長期にわたる差別は心的外傷(PTSD)に発展するケースも報告されています。社会的には、差別が機会の不平等を生み、教育や雇用の場で不利な立場に追い込まれることで、貧困の連鎖を招く要因にもなります。

経済的影響も無視できません。差別によって特定のグループがキャリア形成を阻害されると、社会全体の人的資源が十分に活用されず、経済成長の妨げとなります。また、差別が蔓延する社会では社会的結束が弱まり、コミュニティの分断や治安の悪化につながる危険性があります。このような負の連鎖を断ち切るためには、早期の対策と継続的な啓発活動が不可欠です。

差別は単なる個人間の問題ではなく、社会構造に根ざした課題でもあります。制度や慣行の中に潜む「無意識の偏見(アンコンシャス・バイアス)」が、知らず知らずのうちに差別を再生産している場合も少なくありません。こうした影響を最小限に抑えるためには、個人の意識改革とともに、組織や制度の見直しが求められます。

差別に関する法律

差別を禁止する法律は日本において複数存在します。日本国憲法第14条では「法の下の平等」を定めており、人種、信条、性別、社会的身分などによる差別を明確に禁止しています。この規定はあらゆる差別問題の基本となる重要な条文です。

労働分野では労働基準法第3条が「労働条件の決定において、労働者が国籍、信条又は社会的身分を理由として差別的取扱を受けてはならない」と規定しています。また、男女雇用機会均等法は性別を理由とした差別を禁止し、障害者雇用促進法は障害のある人に対する合理的配慮の提供を義務付けています。

近年ではヘイトスピーチ解消法が制定され、特定の民族や国籍を標的とした差別的言動を規制する動きも強まっています。ただし、これらの法律には罰則規定が弱いという指摘もあり、法の実効性を高めることが今後の課題となっています。差別を受けた場合、これらの法律を根拠に救済を求めることが可能です。

差別被害時の相談窓口

差別を受けた場合、適切な相談窓口に連絡することが重要です。日本には様々な支援機関が存在し、人権擁護委員会や労働基準監督署などが代表的な窓口として挙げられます。これらの機関は法的な助言や介入を行い、差別行為の是正を図ることができます。特に職場での差別に関しては、労働基準監督署が強い権限を持って対応します。

法務省が運営する人権相談窓口では、電話やオンラインで無料相談を受付けています。差別の内容に応じて、弁護士会の無料法律相談を利用するのも有効な手段です。障害者差別に関しては、障害者差別解消支援地域協議会が専門的なサポートを提供しています。いずれの場合も、証拠を保全しておくことが解決に向けた重要なステップとなります。

相談時には、具体的な差別の事実や被害状況を明確に伝えることが求められます。最近ではSNSを活用した相談も増えており、匿名で悩みを共有できるプラットフォームも登場しています。ただし、深刻なケースでは専門機関への早期の相談が推奨されます。差別は個人の尊厳を傷つける行為であり、一人で悩まず支援を求める勇気を持つことが大切です。

差別解消に向けた取り組み

差別を解消するためには、社会全体で多様性の尊重と公平な機会の提供を推進する必要があります。教育現場では、子どもの頃から人権意識を育むことが重要であり、学校や家庭で差別のない環境づくりに取り組むことが求められます。企業においても、ダイバーシティ推進やハラスメント防止のための研修を実施し、職場環境の改善を図ることが効果的です。

行政やNPO団体は、啓発活動や相談支援を通じて差別問題に対処しています。特に、法律相談や心理ケアを提供する窓口を設けることで、被害者の支援を強化しています。また、法整備を進めることで、差別行為に対する罰則を明確にし、抑止力を高めることも重要です。

個人レベルでも、偏見の自覚や適切な行動が差別解消につながります。周囲で差別的な言動を見かけた場合、適切な指摘や支援の提供を行うことで、より包容力のある社会を築くことができます。差別のない社会を実現するためには、一人ひとりが責任ある行動を心がけることが不可欠です。

まとめ

差別とは、人種、性別、障害、年齢、国籍などの特定の属性を理由に、個人や集団を不当に扱う行為を指します。社会的な問題として深刻な影響を与え、心理的苦痛や経済的不利益を引き起こすことがあります。日本では憲法第14条で「法の下の平等」が保障されており、労働基準法や障害者差別解消法などでも具体的な禁止規定が設けられています。

差別は雇用、教育、住宅など、日常生活のさまざまな場面で発生する可能性があります。例えば、採用時の性別による不採用や、賃金格差、入居拒否などが具体例として挙げられます。こうした行為は法律で禁じられている場合が多く、被害を受けた際には人権擁護委員会や労働基準監督署などの相談窓口を利用できます。

差別を解消するためには、法律の整備だけでなく、社会全体の意識改革が不可欠です。教育を通じて偏見をなくし、多様性を尊重する姿勢を育むことが重要です。また、企業や組織においてもダイバーシティ推進を積極的に行い、公平な機会を提供する必要があります。差別のない社会を実現するためには、一人ひとりが問題意識を持ち、行動することが求められます。

よくある質問

差別とは具体的にどのような行為を指すのでしょうか?

差別とは、人種、性別、年齢、障害、宗教などの特定の属性を理由に、個人や集団に対して不利益な扱いをしたり、権利を制限したりする行為を指します。例えば、就職や住宅の賃貸において不当な条件を課す、公共の場で特定の属性を持つ人を排除するなどが該当します。法律によって禁止されているケースも多く、社会的な問題として認識されています。具体例としては、女性だからという理由で昇進を阻む「ガラスの天井」や、外国人に対する不当な扱いなどが挙げられます。

差別にはどのような種類がありますか?

差別には直接差別と間接差別、制度的差別など複数の種類があります。直接差別は、明示的に特定の属性を理由に不利益を与える行為(例: 「女性は雇わない」と公言する)です。間接差別は、表面上は中立な規則でも結果的に特定の集団に不利益をもたらす場合(例: 身長制限で女性が不利になる)を指します。また、制度的差別は社会の仕組みそのものが特定の集団を不利に扱う構造的問題(例: 歴史的な人種隔離政策)を含みます。これらの違いを理解することが、差別の解決につながります。

差別を受けた場合、どの法律が適用されますか?

日本では、「労働基準法」や「男女雇用機会均等法」、「障害者差別解消法」などが差別禁止に関連する主な法律です。例えば、職場での性差別は男女雇用機会均等法で、障害者への不合理な扱いは障害者差別解消法で規制されます。また、「ヘイトスピーチ解消法」は特定の民族や国籍に対する差別的言動を対象としています。ただし、法律の適用範囲は限定的な場合もあり、証拠の収集や専門家への相談が重要です。刑事罰よりも民事上の損害賠償を求めるケースが一般的です。

差別に関する相談はどこですればよいですか?

差別に遭った場合、法務省の人権相談窓口や労働局の雇用平等室、自治体の相談窓口を利用できます。例えば、職場での差別は労働局や労働組合に、日常生活での人権侵害は法務省の「人権110番」に連絡できます。また、NPO法人や弁護士会の無料相談を活用する方法もあります。特に証拠(メールや録音など)を用意しておくと、相談がスムーズに進みます。緊急性が高い場合は、警察に相談するケースもありますが、まずは専門機関に相談するのが適切です。

Deja una respuesta

Lo siento, debes estar conectado para publicar un comentario.

関連ブログ記事