「看護実習初日の挨拶例|患者に安心感を与える言葉と態度」

看護実習の初日は、患者さんとの初めての出会いが重要な意味を持ちます。第一印象がその後の信頼関係に大きく影響するため、適切な挨拶とプロフェッショナルな態度が求められます。この記事では、患者さんに安心感を与える具体的な言葉遣いや、好印象を与える身体言語のポイントについて解説します。

自己紹介の基本形から、患者さんの立場に立った配慮のある言葉がけまで、実践ですぐに使える例文を紹介します。特に、目線の高さや笑顔のタイミングといった非言語コミュニケーションの重要性にも触れていきます。看護学生としての緊張を感じつつも、患者さんに寄り添う姿勢が伝わる挨拶を心がけましょう。

また、文化的配慮や個人の尊厳を尊重した対応についても言及します。実習初日には職員間の連携も重要であり、チーム医療の一員としての自覚を持った行動が求められます。この記事が、看護実習のスタートをスムーズに切る手助けとなれば幸いです。

イントロダクション

看護実習初日は、患者さんとの信頼関係を築く大切な第一歩です。第一印象がその後の実習の流れを左右するため、適切な挨拶と態度が求められます。患者さんに安心感を与えるためには、プロフェッショナルな姿勢と温かな心遣いの両方が必要不可欠です。

特に初対面の挨拶では、明確な自己紹介と丁寧な言葉遣いが重要です。「初めまして、看護学生の[名前]と申します。本日から[期間]、[患者さんの名前]さんの看護を担当させていただきます」といった基本的な挨拶に加え、笑顔や適切な視線といった非言語的コミュニケーションも効果的です。

患者さんの立場に立った配慮ができるかどうかが、看護実習の質を高める鍵となります。文化的背景や個人の価値観を尊重しつつ、安心できる環境作りに努めましょう。実習初日は緊張するものですが、誠実な態度で臨むことで、自然と信頼関係が築けるはずです。

看護実習初日の挨拶の重要性

看護実習初日の挨拶は、信頼関係の第一歩を築く上で極めて重要な役割を果たします。患者さんにとっては見知らぬ環境で不安を感じている場合も多く、最初の印象がその後の関わり方を大きく左右します。適切な挨拶は患者さんの安心感を高め、治療やケアへの協力を得やすくする効果があります。

プロフェッショナルな態度と温かい表情を兼ね備えた挨拶は、看護学生としての自覚を患者さんに伝える手段でもあります。特に初日は緊張しがちですが、明確な自己紹介と丁寧な言葉遣いが求められます。患者さんの立場に立った配慮が、信頼を得る鍵となるでしょう。

挨拶の際には、目線の高さや姿勢にも注意が必要です。ベッドサイドでは患者さんと目線を合わせ、にこやかな表情を心がけることで、心理的安全性を提供できます。これらの細やかな気配りが、看護実習をスムーズに進める基礎となります。

患者に安心感を与える言葉の例

看護実習初日、患者さんへの第一印象は信頼関係を築く上で非常に重要です。丁寧な言葉遣いと温かい表情が、患者さんの不安を和らげる第一歩となります。例えば「初めまして、看護学生の[名前]と申します。本日から[期間]にわたり、[患者さんの名前]さんの看護を担当させていただきます」というように、自己紹介をしっかり行うことが基本です。

声のトーンにも配慮が必要で、明るく落ち着いた話し方を心がけましょう。「何かお困りのことがあれば、いつでもお声がけください」といった気遣いの言葉を添えることで、患者さんは安心感を覚えます。特に「一緒に頑張りましょう」といった前向きな表現は、治療への意欲を高める効果が期待できます。

患者さんの状態に応じた適切な言葉選びも大切です。高齢者の方には「お体の調子はいかがですか」、お子さんには「今日は元気かな?」など、年齢や状況に合わせた表現を使い分ける配慮が必要です。敬語の使い方にも注意し、過度に堅苦しくならないバランスが求められます。

プロフェッショナルな態度のポイント

看護実習初日において、プロフェッショナルな態度を保つことは患者との信頼関係を築く第一歩です。まず重要なのは、姿勢を正し、適度な距離を保ちながら患者と向き合うことです。背筋を伸ばし、リラックスした表情を心がけることで、緊張感を与えすぎずに安心感を伝えることができます。視線は患者の目線に合わせ、話をしっかり聞いていることを示すアイコンタクトも忘れないようにしましょう。

声のトーンと話すスピードにも配慮が必要です。明るく落ち着いた声で、はっきりと聞き取りやすい速度で話すことが大切です。患者によっては不安や緊張を感じている場合もあるため、穏やかな口調を意識することで心理的な負担を軽減できます。また、医療現場では専門用語を使いがちですが、患者が理解しやすいよう平易な言葉に言い換える配慮も必要です。

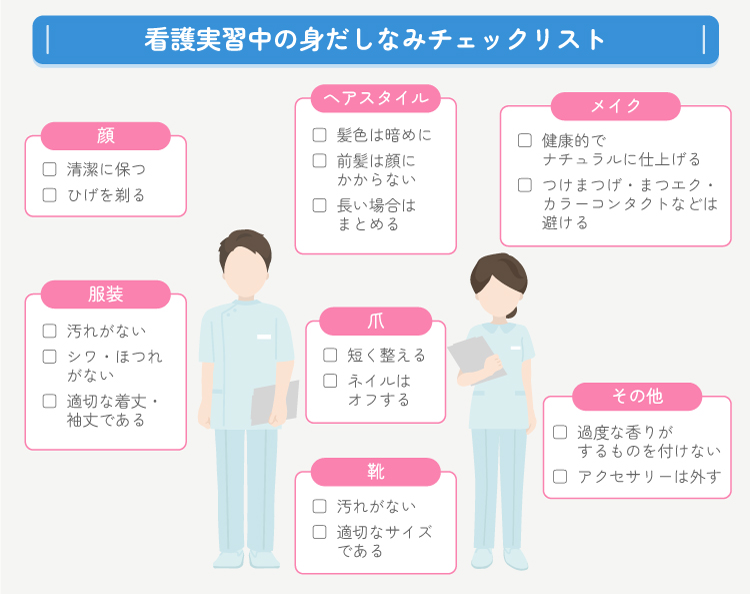

服装や身だしなみもプロフェッショナリズムを表す重要な要素です。清潔で端正なユニフォームを着用し、名札をしっかりと付けることで、患者に安心感を与えることができます。身だしなみを整えることは、患者への敬意を示すことにもつながります。これらの非言語的コミュニケーションも、言葉と同じくらい重要なメッセージとして患者に伝わることを覚えておきましょう。

身体言語(姿勢・目線・表情)の使い方

看護実習初日において、身体言語は言葉以上に重要なメッセージを伝えます。姿勢を正しく保つことで、患者さんに「この人は信頼できる」という印象を与えることができます。背筋を伸ばし、適度な距離を保ちながらも、リラックスした態度を心がけましょう。

目線の高さを合わせることも大切なポイントです。寝ている患者さんには腰をかがめ、座っている方とは同じ高さになるよう配慮します。これにより「対等に向き合っている」というメッセージが伝わり、患者さんの安心感が高まります。

表情は柔らかく、自然な笑みを浮かべるように意識しましょう。過度に緊張した顔つきや、逆に不自然な笑顔はかえって不信感を招く可能性があります。患者さんの状態に合わせ、穏やかで温かい表情を維持することが、信頼関係構築の第一歩となります。

患者の文化的背景への配慮

看護実習初日において、文化的配慮は患者との信頼関係構築に不可欠な要素です。日本は多文化共生社会が進む中で、患者の宗教的信念や生活習慣、価値観への理解が求められます。特に言語の壁がある場合や、特定のタブーが存在する文化背景を持つ患者に対しては、事前に情報を収集し、適切な対応を心がける必要があります。

非言語的コミュニケーションも文化的な違いが表れやすいポイントです。例えば、目線の合わせ方や身体接触の許容範囲は文化によって大きく異なります。看護学生は、患者の反応を観察しながら、その人にとって快適な距離感を見極めることが大切です。また、宗教的制約がある場合の食事や治療への配慮、家族の関与の度合いなど、多様なニーズに対応できる柔軟性が求められます。

看護実習では、ステレオタイプに陥ることなく、一人ひとりの患者を個別に理解しようとする姿勢が重要です。カルテに記載されている情報だけで判断せず、患者自身や家族から直接話を聞く機会を設けることで、より適切なケアが可能になります。共感的な態度で接することで、患者は自身の文化的背景が尊重されていると感じ、治療への協力的な姿勢を持ちやすくなるでしょう。

自己紹介の重要性と方法

看護実習初日の自己紹介は、信頼関係の第一歩として極めて重要です。患者さんにとって見知らぬ医療スタッフが関わることは不安を伴うため、丁寧な自己紹介を通じて安心感を与える必要があります。基本的な形式としては「初めまして、看護学生の[名前]です。本日から[期間]にわたり、[指導者名]さんの指導のもとで実習をさせていただきます」といった内容が適切です。

自己紹介時には声のトーンと表情に特に注意しましょう。明るくはっきりとした声で、笑顔を保つことが大切です。目線を合わせることで「この学生に任せても大丈夫そうだ」という印象を与えられます。また、患者さんの状態に配慮し、ベッドサイドに立つ位置や姿勢にも気を配りましょう。急に近づきすぎず、適度な距離を保つことが患者さんのパーソナルスペースを尊重することにつながります。

個別化された対応も自己紹介の質を高めるポイントです。例えば「お昼の薬の時間にお伺いしますので、何か気になることがあればその時にお伝えください」など、具体的な関わり方を示すとより良いでしょう。高齢者の場合には少し大きめの声で、小児の場合は視線の高さを合わせるなど、対象者に応じた配慮が求められます。

実習初日の目標設定と安全確認

看護実習初日は、患者さんとの信頼関係構築と安全な看護提供を最優先に考えた目標設定が重要です。まずは実習施設の環境に慣れ、基本的な感染予防対策を徹底することから始めましょう。手指消毒や個人防護具の正しい使用方法を確認し、患者さんに安心してケアを受けてもらえる環境を整えます。

安全確認は看護実習の基本中の基本です。患者さんのアレルギー情報や投与中の薬剤、禁忌事項などを事前にしっかり把握しておく必要があります。特に初日は観察力を養うことを意識し、患者さんの状態変化に気づけるよう努めましょう。バイタルサインの測定や日常生活動作の観察を通じて、患者さんの普段の状態を理解することが大切です。

実習初日の目標としては、自己紹介の徹底と患者さんのニーズ把握を掲げると良いでしょう。丁寧な挨拶を通じて患者さんとのコミュニケーションの糸口を作り、信頼関係の土台を築きます。同時に、指導看護師や他の医療スタッフとの連携もスムーズに行えるよう、職場のルールや報告系統を早めに理解しておくことが求められます。

職員との連携をスムーズにする挨拶

看護実習初日は、職員との連携がスムーズに行えるかどうかが実習の成否を左右します。まずはスタッフルームに入室する際、明るく「おはようございます」や「失礼します」と挨拶をしましょう。このとき、姿勢を正し、しっかりと目を合わせることが大切です。自己紹介では「本日から実習生としてお世話になります[名前]です。よろしくお願いします」と簡潔に伝えると好印象です。

病棟ナースや指導者に対しては、特に丁寧な態度を心がけましょう。「本日はご指導のほどよろしくお願い申し上げます」といった言葉を添えることで、謙虚な姿勢が伝わります。また、他の医療スタッフとすれ違った際も、会釈や軽い挨拶を忘れないようにします。こうした小さな積み重ねが、チームワークを円滑にする基礎となります。

特に申し送り時やカンファレンスでは、自分から積極的に挨拶することを意識しましょう。「お忙しいところ申し訳ありませんが、[患者さん名]さんの情報を教えていただけますか」と尋ねる際も、敬語を正しく使うことが重要です。実習生としての立場を理解しつつ、プロフェッショナルな対応を心がけることで、信頼関係が築けます。

まとめ

看護実習初日の挨拶は、信頼関係の第一歩として極めて重要です。患者さんに安心感を与えるためには、明確な自己紹介と温かい表情が欠かせません。「初めまして、看護学生の[名前]と申します。本日から[期間]お世話になります」といった基本的な挨拶から始め、患者さんの名前を呼びかけることで個人を尊重していることを伝えましょう。

姿勢や目線も重要な非言語コミュニケーションです。患者さんと目線を合わせ、適度にうなずきながら話を聞くことで、誠実な態度が自然に伝わります。特にベッドサイドでは腰をかがめて患者さんと同じ高さになるよう心がけると、より親近感が生まれます。笑顔を忘れずに、しかし過度にならないようバランスを保つことがポイントです。

実習初日は緊張するものですが、事前準備が自信につながります。患者さんのカルテを確認し、アレルギーや禁忌事項を把握しておくことで、安全な看護につなげられます。また、指導看護師や他のスタッフへの挨拶も怠らず、チーム連携の重要性を理解しておきましょう。これらの小さな積み重ねが、看護実習を実り多いものにします。

よくある質問

看護実習初日の挨拶で最も重要なポイントは何ですか?

看護実習初日の挨拶で最も重要なポイントは、患者さんに安心感を与えることです。具体的には、笑顔を保つこと、明るくはっきりとした声で話すこと、そして相手の目を見て丁寧に自己紹介することが挙げられます。また、「本日はよろしくお願いします」や「何かございましたらお申し付けください」などの言葉を添えることで、患者さんとの信頼関係を築きやすくなります。

患者さんへの挨拶で避けるべき言動はありますか?

はい、看護実習初日の挨拶では、威圧的な態度や早口での説明は避けるべきです。また、患者さんのプライバシーに踏み込む質問や医療専門用語の多用も控えましょう。「大丈夫ですか?」といった漠然とした質問ではなく、「痛みや不安なことはありませんか?」など、具体的な声かけが望ましいです。さらに、患者さんの状態を無視した機械的な対応は不信感を与えるため、注意が必要です。

緊張してしまった場合、どのように対応すればよいですか?

緊張してしまった場合でも、深呼吸をして落ち着くことが第一です。「初日で緊張しておりますが、精一杯サポートさせていただきます」と率直に伝えることで、逆に患者さんに親近感を持ってもらえる場合もあります。また、事前に挨拶のシミュレーションを繰り返すことで、本番でスムーズに話せるようになります。緊張は誰にでもあるものと受け止め、完璧を求めすぎないことが大切です。

挨拶の後にどのようなフォローアップをすれば良いですか?

挨拶の後は、患者さんの反応を観察し、必要に応じて追加の声かけを行いましょう。例えば、「体調に変化はありませんか?」や「何かお手伝いできることはありますか?」といった質問で継続的な関心を示すことが重要です。また、実習中の態度一貫性も求められるため、初日と同じように丁寧で温かい対応を心がけてください。患者さんとの信頼関係は、小さな積み重ねで築かれます。

Deja una respuesta

Lo siento, debes estar conectado para publicar un comentario.

関連ブログ記事