「M&A成功例と失敗例|企業買収のメリット・デメリット徹底解説」

企業の成長戦略として重要なM&A(合併・買収)には、大きな成功をもたらすケースもあれば、想定外の失敗に終わるケースもあります。本記事では、実際の成功事例と失敗事例を比較しながら、M&Aの本質的なメリットとデメリットを解説します。特に、買収によって得られる市場拡大や技術獲得といった利点と、統合リスクや文化摩擦といった課題に焦点を当てます。

M&Aの成否を分ける要素として、戦略的整合性と実行計画の重要性が挙げられます。成功事例では買収目的が明確で、経営陣の強いコミットメントがあったケースが目立ちます。一方、失敗事例では買収後の統合プロセスが不十分だったり、企業文化の違いを軽視したりした場合が多いようです。特にクロスボーダーM&Aでは、異なる国のビジネス習慣や法律の違いが思わぬ障害になることもあります。

最後に、M&Aを検討する企業が押さえるべき成功要因と回避すべき失敗パターンを整理します。適切なデューデリジェンスやシナジー評価、従業員のモチベーション管理など、具体的なポイントを解説します。M&Aは単なる企業の買収ではなく、戦略的なパートナーシップ構築であるという視点が重要です。

イントロダクション

企業の成長戦略として重要な手段となるM&A(合併・買収)は、適切に実行されれば大きな成果を生み出しますが、一方で失敗に終わるケースも少なくありません。本記事では、実際の成功事例と失敗事例を交えながら、M&Aの持つメリットとデメリットを詳しく解説します。企業買収がもたらす可能性とリスクを理解することで、より戦略的な意思決定が可能となるでしょう。

M&Aの成功には、単なる資金力だけではなく、戦略的整合性や文化の融合といった要素が不可欠です。例えば、GoogleによるAndroidの買収は、モバイル市場への迅速な参入を可能にした代表的な成功例として知られています。逆に、MicrosoftによるNokiaの買収失敗は、統合プロセスの難しさを如実に示す事例として語り継がれています。これらの事例から学べる教訓は、M&Aを検討するすべての企業にとって貴重な示唆に富んでいます。

M&Aとは?基本解説

M&A(Mergers and Acquisitions)とは、企業の合併や買収を指す用語です。日本語では「企業買収」や「合併・買収」と訳され、企業が成長戦略の一環として他社を統合する手法として広く活用されています。M&Aは単なる資金取引ではなく、経営資源の最適化や市場シェアの拡大を目的として行われることが特徴です。

近年では、スタートアップ企業の買収や事業再編の手段としても注目されています。特に技術力や人材を獲得するため、異業種間でのM&Aが増加している傾向があります。ただし、M&Aは成功すれば大きな利益をもたらす一方で、統合プロセスの失敗や企業文化の衝突によって思わぬ損失を招くリスクも伴います。そのため、事前のデューデリジェンスや戦略的整合性の確認が不可欠です。

成功例:GoogleのAndroid買収

GoogleによるAndroid買収は、M&Aの成功例としてよく知られています。2005年、Googleは当時小さなスタートアップだったAndroidを買収しました。この買収の戦略的意義は明快で、モバイルOS市場への参入を可能にした点にあります。Androidはその後、世界的なシェアを獲得し、Googleのモバイル広告事業の基盤となりました。この成功の背景には、技術獲得と市場拡大という明確な目的があったことが大きいでしょう。

買収後の統合プロセスも注目に値します。GoogleはAndroidの開発チームに一定の自律性を保たせつつ、自社のリソースを投入することで、イノベーションの促進とスケーラビリティの向上を実現しました。このケースでは、買収側と被買収側のビジョンの一致が功を奏したと言えます。結果として、AndroidはiOSと並ぶモバイルOSの二大巨頭の一つに成長し、Googleの収益構造を強化する重要な柱となっています。

失敗例:MicrosoftのNokia買収

MicrosoftのNokia買収は、M&Aにおける代表的な失敗例としてよく取り上げられます。2013年、Microsoftは72億ドルという巨額を投じてNokiaの携帯電話事業を買収しましたが、わずか3年後には大幅な減損処理を余儀なくされ、事実上の失敗に終わりました。この買収の最大の失敗要因は、戦略的整合性の欠如にありました。当時、スマートフォン市場ではiOSとAndroidが支配的であり、Windows Phoneのシェア獲得は極めて困難な状況でした。

買収後の経営統合の失敗も大きな要因でした。MicrosoftとNokiaでは企業文化や意思決定プロセスに大きな隔たりがあり、スムーズな統合が実現できませんでした。さらに、買収直後の大幅な人員削減が従業員のモチベーション低下を招き、人材流出を加速させる結果となっています。この事例からは、市場動向の正確な読みとりや、買収後の統合プロセスの重要性が浮き彫りになりました。

M&Aのメリット

企業買収(M&A)には多くのメリットがあり、成長戦略として有効な手段となっています。特に市場拡大を迅速に実現できる点が大きな利点です。自社でゼロから市場を開拓するには時間とコストがかかりますが、既存の企業を買収することで、即座に顧客基盤や販路を獲得できます。GoogleがAndroidを買収した事例は、モバイルOS市場への迅速な参入を可能にした成功例として知られています。

もう一つの重要なメリットは技術獲得です。自社で開発すると数年かかるような先端技術でも、その技術を持つ企業を買収すれば短期間で手に入れることが可能です。これにより、競合他社に対する技術的優位性を確保できるだけでなく、研究開発コストの削減にもつながります。さらに、人材確保という観点でもM&Aは有効で、特に高度なスキルを持つ専門家をまとめて獲得できる点は大きな魅力です。

M&Aはシナジー効果を生み出す手段としても注目されています。買収先企業との間で営業・製造・管理部門などを統合することで、重複コストを削減できる可能性があります。また、両社の強みを組み合わせることで、単独では実現できない新たなビジネスチャンスを創出できるケースも少なくありません。ただし、これらのメリットを最大限に活かすためには、事前の慎重な調査と戦略的な統合計画が不可欠です。

M&Aのデメリット

企業買収には多くのメリットがある一方で、高額な費用がかかるというデメリットが存在します。買収価格だけでなく、デューデリジェンスや専門家への報酬など、さまざまなコストが発生します。特に上場企業の買収では株主へのプレミアム支払いが必要となるケースも多く、資金調達に苦慮する企業も少なくありません。

組織統合の難しさも大きな課題です。買収後には業務プロセスやITシステムの統合作業が必要ですが、これが予想以上に複雑で時間がかかる場合があります。特に異なる業種間のM&Aでは、経営手法や企業文化の違いからシナジー効果が得られないケースも見受けられます。統合プロセスが長引けば、従業員のモチベーション低下や顧客離れを招くリスクもあります。

さらに、文化の衝突はM&A失敗の主要因としてよく指摘されます。買収側と被買収側の企業風土や価値観が大きく異なる場合、従業員同士の対立が生じ、生産性が低下する可能性があります。特に国際的なM&Aでは言語や労働慣行の違いも加わり、統合がさらに困難になる傾向があります。このような人的要因は数値では測りにくいため、事前のリスク評価が重要です。

成功の鍵:戦略と統合計画

M&Aの成否を分ける最大の要素は、明確な戦略と綿密な統合計画です。成功事例では、買収目的が経営陣全体で共有され、シナジー効果を最大化するための具体的なロードマップが存在します。GoogleがAndroidを買収したケースでは、モバイルOS市場への参入という戦略的意図が一貫しており、技術統合と人材活用が計画的に進められました。

一方、失敗事例に共通するのは統合プロセスの不備です。MicrosoftのNokia買収では、スマートフォン市場での存在感拡大という目的はあったものの、企業文化の衝突や製品ラインの重複に対処できず、巨額の損失を招きました。デューデリジェンスの不足や経営陣のコミットメント欠如が、統合段階で顕在化するケースは少なくありません。

M&A成功のためには、買収前の評価からポストM&Aマネジメントまでを一貫して設計する必要があります。特に人的リソースの統合では、従業員のモチベーション維持やカルチャー統合が不可欠です。戦略的整合性が高くても、現場レベルでの協力体制が築けなければ、真のシナジー創出は期待できません。

買収側のリスク

買収側のリスクはM&Aにおいて無視できない要素です。特に経営陣や従業員の抵抗は買収プロセスを阻害する要因となり得ます。買収先の経営陣が自社の独立性を強く主張する場合、統合プロセスが遅れたり、最悪の場合買収そのものが破綻する可能性があります。また、従業員のモチベーション低下や離職の増加も想定されるリスクの一つです。

さらに企業文化の相違も大きな課題です。異なる企業文化を持つ組織同士が統合される場合、意思決定プロセスや働き方の違いが衝突を引き起こすことがあります。このような文化摩擦は生産性の低下やイノベーションの阻害につながり、買収のメリットを相殺してしまう可能性があります。特に国際的なM&Aの場合、言語や商習慣の違いがさらなるハードルとなるケースも少なくありません。

最後に財務的な負担も軽視できません。買収には多額の資金が必要となるため、自社の財務状況に与える影響を慎重に検討する必要があります。過剰な負債を抱えることになれば、今後の経営戦略に制約が生じる可能性もあります。適切なデューデリジェンスとシナジー効果の見極めが、これらのリスクを軽減する鍵と言えるでしょう。

まとめ

企業買収(M&A)の成否は、戦略的整合性と綿密な計画によって大きく左右されます。成功例ではGoogleがAndroidを買収しスマートフォンOS市場で圧倒的なシェアを獲得したように、明確な目的とシナジー効果が見込めるケースでは大きな成果が期待できます。一方、MicrosoftのNokia買収のように文化の衝突や統合失敗によって巨額の損失を出すケースも少なくありません。

M&Aの主なメリットとして市場拡大や技術獲得、人材確保が挙げられますが、同時に高額な費用や経営リスクといったデメリットも存在します。特に従業員のモラル低下や経営陣の抵抗といった人的要因が思わぬ障害となることもあるため、買収前の慎重な調査が不可欠です。

適切な統合プロセスと経営陣の強力なサポートがあれば、M&Aは企業成長の強力な手段となり得ます。しかし、単なる規模拡大や短期的な利益を目的とした場合、失敗リスクが高まることを認識しておく必要があります。M&Aを成功させるには、長期的な視点に立った戦略的思考と、両社の企業文化の融合に向けた不断の努力が求められます。

よくある質問

M&Aの成功例にはどのようなものがありますか?

M&Aの成功例としてよく挙げられるのは、シナジー効果を最大化したケースです。例えば、あるIT企業が中小規模のソフトウェア開発会社を買収し、自社の技術力と組み合わせることで市場シェアを拡大した事例があります。また、経営資源の共有によりコスト削減を実現し、収益性が向上した例も多く見られます。成功の鍵は、明確な戦略と適切なデューデリジェンスにあると言えるでしょう。

M&Aが失敗する主な原因は何ですか?

M&Aが失敗する原因として、文化の違いや経営方針の不一致が挙げられます。買収後、従業員のモチベーションが低下したり、統合プロセスが遅れたりすることで、シナジー効果が得られないケースもあります。また、過大な買収価格や想定外の負債など、デューデリジェンスの不備が原因で失敗する例も少なくありません。事前のリスク評価とコミュニケーションの徹底が重要です。

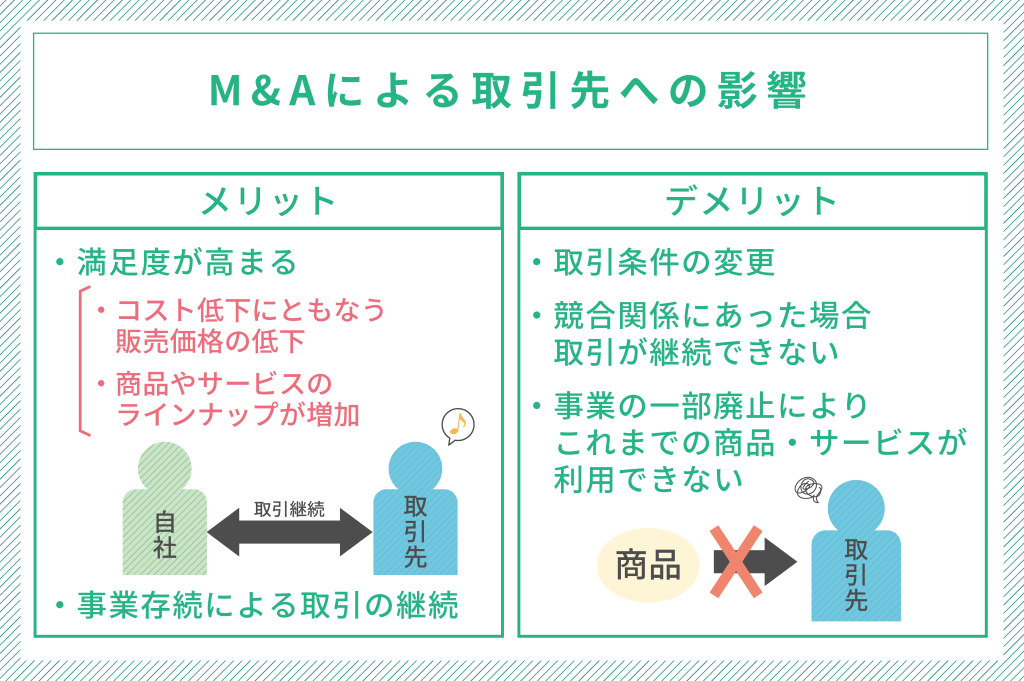

M&Aによるメリットとデメリットを教えてください

M&Aのメリットとしては、市場拡大や技術力の獲得、コスト削減などが挙げられます。特に、新規市場への参入が短期間で可能になる点は大きな利点です。一方、デメリットとしては、統合コストの高さや従業員の離職リスクが考えられます。また、買収後の経営が思うように進まず、期待した成果が得られない場合もあるため、慎重な計画が必要です。

M&Aを成功させるためのポイントは何ですか?

M&Aを成功させるためには、明確な目的の設定と徹底したデューデリジェンスが不可欠です。買収先の財務状況や企業文化を十分に理解し、シナジー効果を見極めることが重要です。また、統合プロセスにおいては、従業員のモチベーション維持やスムーズなコミュニケーションを心がける必要があります。さらに、専門家のサポートを受けることで、リスクを最小限に抑えられるでしょう。

Deja una respuesta

Lo siento, debes estar conectado para publicar un comentario.

関連ブログ記事