「定性評価の方法と例|数値化できない要素を評価する手法」

定性評価とは、数値では測りにくい要素を評価する手法です。顧客満足度や従業員のモチベーション、ブランドイメージといった、数字だけでは表現しきれない事象を理解するために用いられます。本記事では、こうした評価の意義と具体的な方法について解説します。

インタビューや観察といった手法は、定性評価の代表的なアプローチです。これらは数値データだけでは得られない深い洞察をもたらしますが、一方で主観性が入りやすいという課題もあります。また、内容分析やアンケートを活用することで、より体系的な評価が可能になります。

教育現場やビジネスシーンにおいて、定性評価は重要な役割を果たしています。例えば、マーケティング調査での顧客の声や、人事評価における従業員の成長プロセスなど、多岐にわたる応用例が存在します。ただし、定性データをランク付け法などで数値化する場合には、情報の単純化に注意が必要です。本記事では、こうした実践的なノウハウも紹介していきます。

イントロダクション

定性評価は、数値化が困難な要素を評価するための重要な手法です。顧客満足度や従業員のモチベーション、ブランドイメージといった目に見えない要素を理解するために用いられます。定量評価と異なり、数字では表せない深い洞察を得られることが特徴です。

インタビューや観察といった手法を用いることで、対象者の本音や行動パターンを把握できます。例えば、製品開発においてはユーザーの潜在的なニーズを発見するのに有効です。一方で、主観性が入りやすいため、評価者間の基準を統一する工夫が必要となります。

教育現場では、生徒の創造性や協調性を評価する際に定性評価が活用されます。アンケート調査や内容分析を通じて、数値化できない成長を可視化できます。ただし、時間と労力がかかる点が課題として挙げられます。

定性評価とは

定性評価とは、数値で表しにくい要素を評価する手法である。顧客満足度や従業員のモチベーション、サービスの質といった、数字では測れないけれども重要な要素を分析する際に用いられる。定量評価が「どれだけ」を問うのに対し、定性評価は「なぜ」「どのように」といった質的な側面に焦点を当てるのが特徴だ。

インタビューやアンケート、観察といった方法を通じて、言葉や行動、感情といったデータを収集する。例えば、顧客から直接ヒアリングを行い、商品に対する本音の意見を引き出したり、職場の雰囲気を観察して従業員の働きやすさを評価したりする。内容分析のように、収集したデータを体系的に解釈する手法も活用される。

定性評価の強みは、深い洞察を得られる点にある。数字だけでは見えてこない背景や理由を理解できるため、より柔軟な対応が可能になる。一方で、評価者の主観が入りやすいことや、分析に時間がかかるといった課題もある。定量評価と組み合わせることで、よりバランスの取れた評価が実現できるだろう。

定性評価の主な手法

定性評価は数値化が難しい要素を把握するために用いられる重要な手法です。その代表的な方法として、インタビューが挙げられます。対象者と直接対話を行うことで、言葉のニュアンスや表情から深層心理まで読み取ることが可能です。特に顧客満足度調査や従業員のモチベーション分析において有効な手法と言えるでしょう。

アンケート調査も定性評価の主要な手法の一つです。自由記述式の質問を設けることで、定量調査では得られない生の声を収集できます。ただし、回答者の主観的な解釈が入りやすい点には注意が必要です。また、観察法は行動や態度を直接観察する手法で、特に製品使用時のユーザー行動分析などで威力を発揮します。

近年では内容分析の重要性が高まっています。SNSの書き込みやカスタマーレビューなどのテキストデータを分析し、傾向やパターンを抽出する手法です。自然言語処理技術の進歩により、大規模な定性データの分析も可能になってきています。これらの手法を組み合わせることで、より多角的な評価が実現できます。

定性評価の利点と限界

定性評価は、数値化が困難な要素を評価する際に特に有効な手法である。顧客満足度や従業員のモチベーションといった抽象的な概念を深く理解できる点が最大の利点と言える。インタビューや観察を通じて、定量データでは捉えきれない細かなニュアンスや背景事情を把握できるため、より人間味のある評価が可能となる。

一方で、定性評価には主観性が伴うという限界がある。評価者の経験や価値観によって結果が左右される可能性があり、客観性の確保が課題となる。また、インタビューや内容分析には時間とコストがかかるため、大規模な調査には向かない場合もある。特にビジネス現場では、迅速な意思決定が求められる場面で定性評価だけに依存するのは難しい。

ただし、定量評価と組み合わせることで、これらの限界を補うことができる。例えば、アンケートで得た数値データにインタビューによる深堀りを加えるなど、両者の相補的な活用が効果的だ。教育現場では、生徒の成長をポートフォリオ評価などで多面的に捉えるなど、柔軟な応用が可能である。

定性評価の応用例

定性評価はビジネス現場から教育分野まで幅広く活用されており、特に数値化が困難な要素を把握する際に効果を発揮します。例えば、マーケティング調査においては、消費者の本音や潜在的なニーズをインタビューやフォーカスグループを通じて掘り下げることが可能です。製品開発の場面では、ユーザー体験の質的なフィードバックを収集し、改善点を見つけるのに役立ちます。

人事評価の分野では、従業員のモチベーションやチームワークといったソフトスキルを評価する際に定性評価が用いられます。また、教育現場では、生徒の学習態度や創造性など、テストの点数では測れない能力を評価する方法として重要です。医療・介護分野でも、患者のQOL(生活の質)や精神的な満足度を把握するために定性評価が活用されています。

これらの応用例からわかるように、定性評価は多面的な理解を可能にし、組織やサービスの質的向上に貢献します。ただし、主観性が入りやすいため、評価基準の明確化や複数人での評価実施など、適切な運用が求められます。

定性評価を数値化する方法

定性評価を数値化する方法にはいくつかのアプローチが存在しますが、いずれも主観的な要素を客観的に扱うための工夫が求められます。ランク付け法は代表的な手法の一つで、評価項目に対して「非常に良い」「良い」「普通」「悪い」「非常に悪い」といった段階的な尺度を設け、それぞれに数値を割り当てる方法です。これにより、定性的な意見を相対的な数値として比較可能にします。

もう一つの方法としてスコアリングシステムが挙げられます。これは評価基準ごとに重み付けを行い、複数の定性データを総合的に点数化する手法です。例えば従業員評価では「コミュニケーション能力」や「チームワーク」といった項目に係数を設定し、総合評価値を算出します。ただしこの方法では、評価基準の設計が適切でないと歪んだ結果になるリスクがあるため注意が必要です。

テキストマイニング技術を活用する方法も近年注目されています。アンケートの自由記述やインタビュー記録を分析し、感情値やキーワード出現頻度から定性的データの定量化を試みます。特に自然言語処理の進歩により、従来は難しかったニュアンスの計測が可能になりつつあります。ただし、言語の微妙なニュアンスを完全に数値化することの限界も認識しておくべきでしょう。

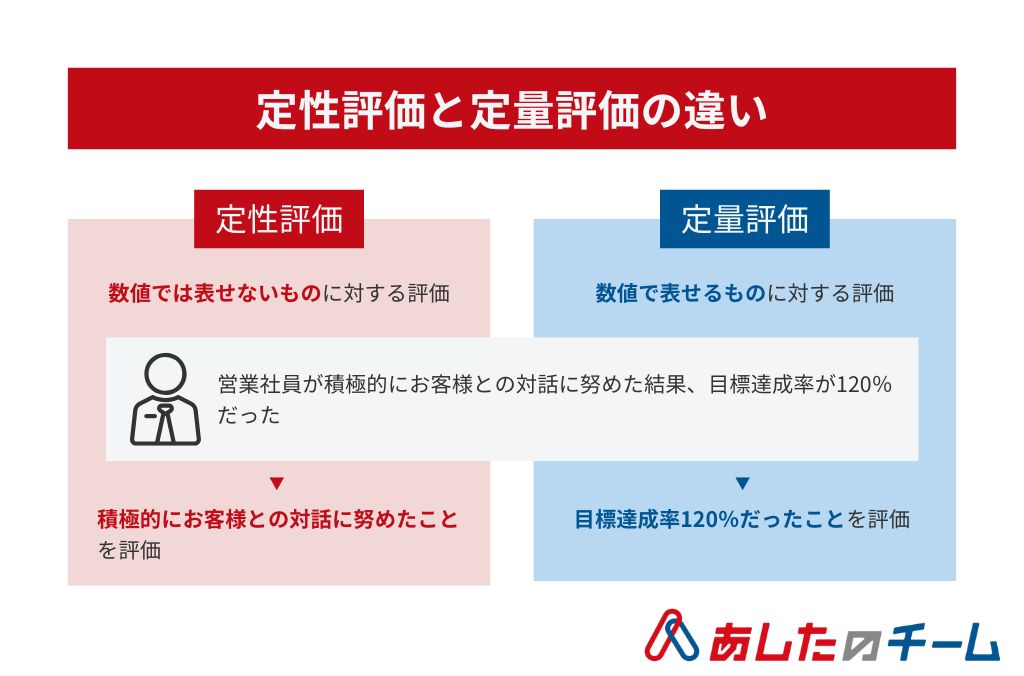

定性評価と定量評価の違い

定性評価と定量評価は、どちらも重要な評価手法ですが、そのアプローチには明確な違いがあります。定性評価は、数値では表しにくい質的な要素に焦点を当て、言葉や観察を通じて深く理解することを目的としています。例えば、顧客の声や従業員のモチベーションなど、主観的なデータを収集し、分析する際に有効です。一方、定量評価は数値データを基にした客観的な分析が特徴で、売上高や生産量など、明確に測定可能な指標を扱います。

両者の違いは、データの性質と分析方法に現れます。定性評価では、インタビューやフィールド調査を通じて得られた情報を文脈に沿って解釈し、傾向やパターンを探ります。これに対し、定量評価は統計的手法を用いてデータを集計し、客観的な比較や予測を行います。ビジネスや研究においては、両者を組み合わせることで、より包括的な評価が可能となります。定性評価が「なぜ」という問いに答えるのに対し、定量評価は「どれだけ」を明確にする役割を果たすのです。

教育現場での定性評価の例

教育現場では、定性評価が生徒の成長や学習プロセスを多角的に把握する重要な手段となっています。ポートフォリオ評価では、生徒の作品やレポートを継続的に収集し、成長の軌跡を評価します。これにより、単なるテストの点数では測れない創造性や思考プロセスを可視化できます。

また、行動観察を通じて、授業中の発言やグループワークでの協調性など、数値化が難しい非認知スキルを評価します。教師は生徒の日々の変化を記録し、個別のフィードバックを行うことで、一人ひとりの特性に応じた指導が可能になります。

面談評価も効果的で、生徒との対話を通じて学習意欲や悩みを把握できます。主観的な印象を補うため、複数の教員で評価を行うなど、客観性を保つ工夫が必要です。教育現場では、これらの定性的アプローチを組み合わせることで、生徒の総合的な成長を支援しています。

まとめ

定性評価は、数値化が困難な要素を把握するために不可欠な手法です。顧客の満足度や従業員のモチベーション、サービスの質など、数字だけでは測れない側面を評価する際に活用されます。インタビューや観察といった手法を用いることで、定量データでは得られない深い洞察を得ることが可能です。

定性評価の最大の利点は、文脈に沿った理解ができる点にあります。例えば、顧客の声を直接聞くことで、表面的な数値だけではわからない本音や要望を引き出せます。一方で、評価者の主観が入りやすい点や、分析に時間がかかる点には注意が必要です。

教育現場や人事評価、マーケティング調査など、様々な分野で定性評価は活用されています。特に製品開発においては、ユーザーの生の声を反映させることで、よりニーズに合った商品を作り上げることが可能になります。定量評価と組み合わせることで、よりバランスの取れた評価が実現できます。

よくある質問

定性評価とは何ですか?

定性評価とは、数値化できない要素を評価する手法です。行動特性や態度、コミュニケーション能力など、定量データでは測れない部分を言語化したり、基準に基づいて評価します。人事評価やプロジェクトの振り返りなど、多様な場面で活用され、従業員の成長や組織改善に役立てられます。

定性評価の具体的な方法にはどのようなものがありますか?

定性評価の主な方法には、インタビュー、観察記録、360度評価、自由記述式アンケートなどがあります。特に360度評価では、上司だけでなく同僚や部下からもフィードバックを集めることで、多角的な視点から評価が可能です。また、具体例を挙げながら評価することで、抽象的な内容をわかりやすく伝えることが重要です。

定性評価を効果的に行うためのポイントは?

効果的な定性評価を行うには、評価基準の明確化とフィードバックの質が不可欠です。評価者が主観に偏らないように、あらかじめ評価項目を定義し、具体例を交えて説明することが求められます。また、評価後の面談で建設的なアドバイスを提供することで、被評価者のモチベーション向上やスキル改善につながります。

定性評価のデメリットと対策は?

定性評価の主なデメリットは、評価者の主観が入りやすいことや結果の比較が難しい点です。対策として、複数の評価者を設定したり、評価基準を細かく設定することで公平性を高められます。さらに、定量データと組み合わせることで、よりバランスの取れた評価が可能になります。

Deja una respuesta

Lo siento, debes estar conectado para publicar un comentario.

関連ブログ記事