「個別支援計画の目標例|利用者の意向を反映した効果的な設定方法」

個別支援計画において、利用者の意向を反映した目標設定は支援の質を左右する重要な要素です。本記事では、実際の支援現場で活用できる具体的な目標例と、効果的な設定方法について解説します。特に、自立生活や社会参加といった観点から、利用者のニーズに沿った計画作りを考えていきます。

効果的な個別支援計画を作成するためには、まず利用者との対話を通じて現状を正確に把握することが不可欠です。その上で、長期目標と短期目標を明確に区別し、達成可能なステップを設定する必要があります。評価方法を事前に決めておくことで、計画の進捗を客観的に確認できるようになります。

支援計画は一度作成して終わりではなく、定期的な見直しが重要です。利用者の状況変化や新たなニーズに対応するため、柔軟な対応が求められます。本記事では、こうしたプロセスを円滑に進めるための実践的なノウハウを紹介します。

イントロダクション

個別支援計画において最も重要なのは、利用者の意向をしっかりと反映した目標設定です。効果的な目標を設定することで、利用者の自立促進や生活の質の向上につなげることができます。特に、個別性を重視した計画作りが求められる現代の支援現場では、画一的なアプローチではなく、一人ひとりのニーズに合わせた柔軟な対応が不可欠です。

目標設定のプロセスでは、利用者との対話を通じて現状や希望を丁寧に聞き取ることが基本となります。その際、長期目標と短期目標を明確に区別し、段階的な達成を目指すことが効果的です。例えば、自立生活スキルの習得や社会参加の促進など、具体的な目標例を設定することで、支援の方向性が明確になります。

計画作成時には、現状把握とニーズ分析を徹底し、利用者の生活環境や能力を総合的に評価することが重要です。また、設定した目標に対して定期的な評価を行い、必要に応じて計画を見直す柔軟性も求められます。こうしたプロセスを経ることで、利用者主体の本当に意味のある支援が実現できるのです。

個別支援計画の重要性

個別支援計画において最も重要なのは、利用者の主体性を尊重した目標設定です。支援を受ける方一人ひとりの意向や希望を丁寧に汲み取り、それに沿った計画を立てることで、真に意味のある支援が実現できます。特に自立支援や生活の質(QOL)向上を目指す場合、画一的なアプローチではなく、個別に最適化された目標設定が不可欠です。

効果的な個別支援計画を作成するためには、利用者との対話を通じて現状を正確に把握することが出発点となります。その際、単に表面的なニーズだけでなく、本人の価値観や将来像まで深く理解しようとする姿勢が求められます。エンパワメントの視点を持ちながら、利用者が自らの力で目標達成に向かえるよう支援することが重要です。

計画の実行段階では、定期的な評価と必要に応じた見直しが欠かせません。設定した目標が実際に利用者の生活改善につながっているか、常に検証しながら進めることで、より効果的な支援が可能になります。特に短期目標と長期目標を明確に区別し、段階的に達成できるように設計することが成功の秘訣です。

利用者の意向を反映した目標設定

個別支援計画において最も重要なのは、利用者の意向を的確に把握し、それを計画に反映させることです。支援者が一方的に目標を設定するのではなく、利用者自身が「何を達成したいか」「どのような生活を送りたいか」を明確にすることが出発点となります。対話型アプローチを通じて、利用者の希望や価値観を丁寧に汲み取りながら、現実的な目標を共に描いていくプロセスが欠かせません。

効果的な目標設定のためには、現状分析とニーズの明確化が不可欠です。利用者の現在の能力や生活環境を客観的に評価した上で、達成可能な範囲で段階的な目標を設定します。特に重要なのは、長期目標と短期目標を分けて考えることで、小さな成功体験を積み重ねながら、大きな変化へとつなげていくことです。例えば、自立生活を最終目標とする場合、まずは身支度や金銭管理などの基本的なスキル習得から始めるといった具合です。

目標設定においては、具体的かつ測定可能な指標を設けることが重要です。「社会参加を増やす」といった曖昧な表現ではなく、「週に1回地域のサークルに参加する」など、行動レベルで具体的に記述します。これにより、支援の効果を客観的に評価でき、必要に応じて計画を見直すことが可能になります。また、定期的な振り返りの機会を設け、利用者の変化や新たなニーズに対応できる柔軟性も確保しておきましょう。

効果的な目標例

個別支援計画において効果的な目標設定を行うためには、利用者の生活状況や希望を十分に理解した上で、具体的で達成可能な目標を設定することが重要です。例えば、自立生活スキルの習得を目標とする場合、食事の準備や金銭管理、公共交通機関の利用など、日常生活に直結するスキルに焦点を当てると良いでしょう。これらの目標は、利用者の現状に合わせて段階的に設定することで、無理なく達成できるようになります。

また、社会参加の促進も重要な目標の一つです。地域のイベントへの参加やボランティア活動、就労支援などを通じて、利用者が社会とのつながりを感じられるようにすることが求められます。このような目標を設定する際には、利用者の興味や関心を優先し、意欲を引き出すことがポイントです。目標が利用者自身の願いと一致しているかどうかを常に確認しながら進めることで、より効果的な支援が可能となります。

さらに、健康管理の向上も個別支援計画で重視される目標です。定期的な運動や栄養バランスの取れた食事、医療機関との連携など、利用者の健康状態に応じた目標を設定します。特に慢性疾患を持つ利用者にとっては、症状の悪化を防ぎ、QOL(生活の質)を維持することが大きな目的となります。目標設定時には、利用者と支援者が協力して現実的な計画を立てることが不可欠です。

自立生活スキルの習得

個別支援計画において自立生活スキルの習得は重要な目標の一つです。利用者が日常生活を送る上で必要な基本的な能力を身につけることで、より充実した生活を送れるよう支援します。具体的には、食事の準備や掃除、金銭管理など、日常生活に不可欠なスキルの向上を目指します。利用者の現在の能力を正確に把握し、段階的に目標を設定することが効果的です。

自立生活スキルの習得を目標とする場合、利用者の意欲や興味を引き出すことが大切です。例えば、料理が好きな利用者には調理スキルを重点的に伸ばすなど、個々の関心に合わせたアプローチが有効です。支援者は、利用者が無理なく取り組めるよう、小さな目標から始め、成功体験を積み重ねられるように配慮します。達成感を得られることで、さらなる意欲向上につながります。

目標達成に向けては、定期的な進捗評価が欠かせません。利用者がどの程度スキルを習得できたかを客観的に確認し、必要に応じて目標や支援方法を見直します。評価の際には、利用者自身が自分の成長を実感できるよう、具体的なフィードバックを行うことが重要です。利用者主体の視点を常に意識し、柔軟な対応を心がけることで、より効果的な支援が可能となります。

社会参加の促進

個別支援計画において社会参加の促進を目標とする場合、利用者が地域社会と積極的に関われるような具体的なアプローチが求められます。例えば、地域のイベントへの参加やボランティア活動への関与など、利用者の興味や能力に合わせた活動を選定することが重要です。意向の反映を重視し、利用者自身が「どのように社会と関わりたいか」を明確にすることが第一歩となります。

支援計画では、段階的な目標設定が効果的です。最初は小さなコミュニティ活動から始め、徐々に活動範囲を広げていくことで、利用者の自信やスキルを育成できます。また、活動後の振り返りを通じて、利用者が感じた達成感や課題を共有し、次回の目標に活かすことが大切です。評価と改善を繰り返すことで、より利用者に適した社会参加の形が見えてきます。

さらに、社会参加を促進するためには、環境整備も欠かせません。公共交通機関の利用練習やコミュニケーションスキルの向上など、具体的な支援内容を計画に盛り込みます。利用者が安心して社会と関われるよう、支援者や家族との連携も強化しましょう。継続的な支援を通じて、利用者の社会参加がより充実したものとなるようサポートすることが目標です。

目標設定の方法

個別支援計画において目標設定を行う際には、まず利用者との信頼関係の構築が不可欠です。面談を通じて利用者の生活背景や価値観、希望を丁寧に聞き取り、その意向を最大限尊重することが重要です。特に、利用者が本当に達成したいと思っていることを引き出す傾聴スキルが求められます。

目標設定では長期目標と短期目標を明確に区別することがポイントです。長期目標は利用者の人生のビジョンに沿った大きな方向性を示し、短期目標はそれを達成するための具体的なステップとして設定します。この際、目標が抽象的にならないよう、具体的で測定可能な表現を用いることが効果的です。

共同作業による目標設定も有効な方法です。支援者が一方的に目標を決めるのではなく、利用者自身が主体的に目標を考え、選択できるようサポートします。このプロセスを通じて、利用者の自己決定能力を育むことも重要な支援の一環となります。目標が決まった後は、定期的に進捗を確認し、必要に応じて見直す柔軟な姿勢が求められます。

利用者との面談と共同作業

個別支援計画において利用者との面談は最も重要なプロセスの一つです。面談を通じて、利用者の現在の状況や抱えている課題、将来の希望などを丁寧に聞き取ることができます。特に、共同作業の姿勢を持って臨むことで、利用者が主体的に目標設定に参加できる環境を作り出すことが可能です。支援者と利用者が対等な立場で話し合うことで、より現実的で達成可能な目標を設定できるでしょう。

面談では、利用者の日常生活における小さな成功体験にも注目することが大切です。些細なことでも達成感を味わうことで、次の目標へ向かう意欲が高まります。また、面談の場を安心して話せる空間として提供することも忘れてはいけません。利用者が本音を話しやすい環境を作ることで、本当に必要な支援を見極めることができます。

共同作業による目標設定では、長期目標と短期目標を明確に区別して考える必要があります。長期目標は利用者の将来像を描き、短期目標はそれを達成するための具体的なステップとして機能します。このプロセスを通じて、支援者と利用者が共通の認識を持ちながら計画を進められるようになります。定期的な面談を重ねることで、目標の進捗状況を確認し、必要に応じて修正を加えることも重要です。

長期目標と短期目標の設定

個別支援計画において、長期目標と短期目標を明確に区別して設定することは、支援の効果を高める上で重要です。長期目標は利用者が最終的に達成したい大きな目標を指し、例えば自立生活の実現や社会参加の促進などが挙げられます。一方、短期目標は長期目標に向けた具体的なステップとして設定され、日常生活スキルの習得やコミュニケーション能力の向上など、より現実的で達成可能な内容が含まれます。

目標設定の際には、利用者の意向やニーズを十分に把握することが不可欠です。面談や共同作業を通じて、利用者がどのような生活を望んでいるのか、どのような支援が必要なのかを丁寧に聞き取ります。特に、短期目標は定期的に見直しを行い、利用者の状況変化に応じて柔軟に調整することが求められます。このプロセスを繰り返すことで、利用者の成長を段階的にサポートし、自立促進につなげることが可能となります。

また、目標設定では具体的な評価方法を明確にすることが重要です。例えば、「週に1回外出する」という短期目標に対して、「外出回数を記録し、月ごとに振り返る」といった評価基準を設けることで、進捗状況を客観的に把握できます。このように、測定可能な指標を設定することで、支援の効果を確認しやすくなり、利用者自身も達成感を得やすくなります。

現状把握とニーズ分析

個別支援計画を効果的に作成するためには、まず現状把握とニーズ分析を徹底的に行う必要があります。利用者の生活状況や健康状態、日常生活動作能力などを多角的に評価し、どのような支援が必要なのかを明確にすることが第一歩です。特に、利用者が抱える課題や困難を客観的に把握することで、適切な支援目標を見極めることができます。

ニーズ分析において重要なのは、利用者本人の声に耳を傾けることです。家族や支援者の意見も参考にしながら、利用者が本当に必要としている支援は何かを探ります。このプロセスでは、利用者の価値観や生活歴、将来の希望などを丁寧に聞き取ることが不可欠です。意向を尊重した分析を行うことで、利用者主体の個別支援計画が作成できるようになります。

現状把握とニーズ分析の結果を基に、利用者の強みや潜在能力にも注目することがポイントです。課題だけに焦点を当てるのではなく、可能性を引き出す視点を持つことで、前向きな目標設定が可能となります。この段階で得られた情報は、その後の目標設定や支援方法の決定において重要な基礎データとなるでしょう。

具体的な支援内容と評価方法

個別支援計画において具体的な支援内容を設定する際には、利用者の日常生活動作や社会参加の状況を詳細に把握することが不可欠です。例えば、食事や入浴などの日常生活動作の自立を目指す場合、どのような支援が必要かを具体的に記載します。支援内容は「見守り」「部分介助」「全介助」など段階的に設定し、利用者の能力に応じた無理のない目標を立てることが重要です。

評価方法については、定量的な指標と定性的な観察を組み合わせて行うのが効果的です。例えば、週に1回の動作確認や月1回の面談を通じて、目標達成度を客観的に評価します。特に、利用者の小さな変化や成長を見逃さないよう、支援記録を詳細に残すことが求められます。評価結果は必ず利用者と共有し、必要に応じて支援内容を見直す柔軟な対応が重要です。

支援内容と評価方法を明確にすることで、利用者本人が自分の成長を実感しやすくなります。また、多職種連携が求められる場面では、共通の評価基準を用いることで支援の一貫性を保つことが可能です。最終的には、利用者のQOL向上を最優先に考え、支援内容と評価方法を不断に見直していく姿勢が求められます。

コミュニケーションと意向の尊重

個別支援計画を効果的に進めるためには、利用者との対話を重視したプロセスが不可欠です。支援者はまず利用者の話に耳を傾け、生活背景や価値観を丁寧に理解する姿勢が求められます。特に、言語表現が難しい場合でも、非言語的なサインや繰り返しの確認を通じて、真の意向を汲み取ることが重要です。

意向の尊重は単に希望を聞くだけでなく、利用者が自らの目標に対して主体的に関われる環境づくりがポイントとなります。例えば、「外に出たい」という漠然とした希望があれば、具体的に「週1回の散歩」や「地域のサロン参加」といった達成可能な目標に落とし込む支援が効果的です。この際、支援者の価値観を押し付けるのではなく、あくまで利用者のペースを優先することが肝心です。

継続的な信頼関係の構築も目標達成には欠かせません。面談を単なる報告の場とせず、利用者が安心して本音を話せる雰囲気づくりに努めましょう。ちょっとした変化や小さな成功体験にも共感を示すことで、利用者のやる気の持続をサポートできます。目標設定は一度きりではなく、状況に応じて柔軟に見直す姿勢が、真に利用者中心の支援を実現します。

定期的な評価と修正

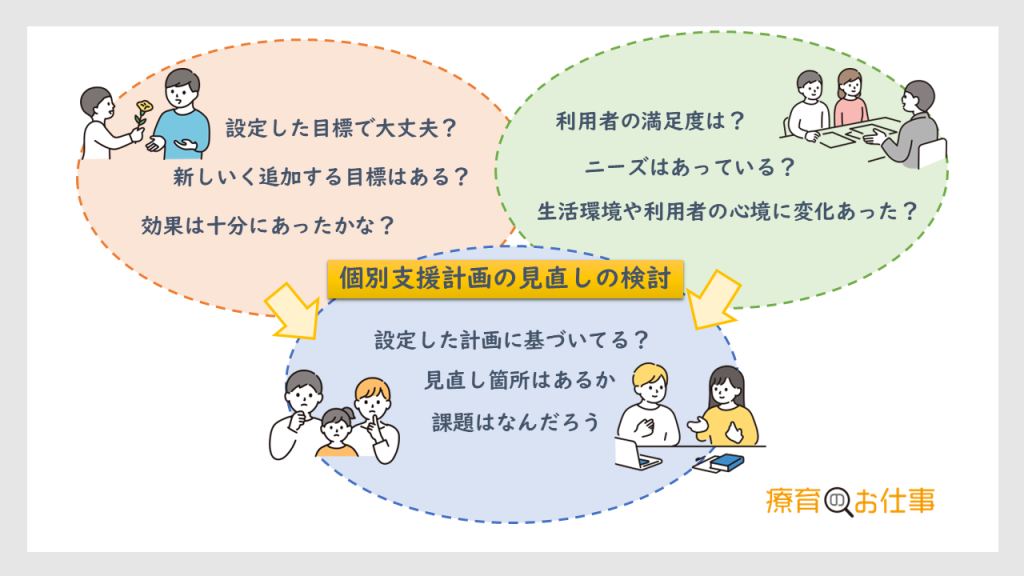

個別支援計画において、定期的な評価と修正は計画の効果を最大化する上で欠かせないプロセスです。支援が計画通りに進んでいるか、利用者の状況に変化はないか、目標が適切かどうかを確認するためには、定期的な見直しが必要です。特に、利用者の意向やニーズは時間とともに変化する可能性があるため、柔軟に対応できる体制が求められます。

評価の際には、利用者本人や家族、支援者など多角的な視点からフィードバックを収集することが重要です。客観的なデータと主観的な意見の両方を考慮しながら、計画の妥当性を検証します。必要に応じて目標や支援方法を修正し、常に利用者にとって最適な支援を提供できるようにします。このプロセスを繰り返すことで、個別支援計画はより効果的なものへと進化していきます。

修正を行う際には、利用者の自己決定権を尊重することが大切です。変更内容について十分な説明を行い、同意を得た上で実施します。また、修正後の計画が利用者の生活にどのような影響を与えるかについても、事前にシミュレーションしておくと良いでしょう。このように、評価と修正を継続的に行うことで、個別支援計画は常に利用者中心のものとして機能し続けるのです。

まとめ

個別支援計画において効果的な目標設定を行うためには、まず利用者の現状把握とニーズ分析が不可欠です。利用者との面談を通じて、日常生活の課題や希望を丁寧に聞き取り、その意向を最大限尊重した計画づくりが求められます。特に、自立生活に向けたスキル習得や社会参加の促進など、具体的な目標例を参考にしながら、利用者一人ひとりに合ったアプローチを検討しましょう。

長期目標と短期目標を明確に区別して設定することも重要です。長期目標は利用者の将来像を描き、短期目標はそれを達成するためのステップとして機能します。目標設定時には、達成可能な範囲で具体的な内容を盛り込み、定期的な評価を通じて進捗を確認することが効果的です。利用者とのコミュニケーションを継続的に行い、必要に応じて計画を見直す柔軟性も欠かせません。

個別支援計画の成功は、利用者の主体性をどれだけ引き出せるかにかかっています。支援者が一方的に目標を決めるのではなく、利用者自身が自分の成長を実感できるようなプロセスを重視しましょう。評価方法を事前に明確にし、達成度を可視化することで、利用者のモチベーション向上にもつながります。最終的には、利用者の生活の質(QOL)向上と自立促進を目指した計画づくりが求められます。

よくある質問

「個別支援計画」の目標設定で利用者の意向を反映するにはどうすればよいですか?

個別支援計画において利用者の意向を反映させるためには、ヒアリングを丁寧に行うことが不可欠です。具体的には、利用者や家族との面談を通じて、「本人が望む生活像」や「達成したいこと」を明確にします。その際、抽象的な希望を具体的な行動目標に落とし込むことが重要です。例えば、「自立した生活を送りたい」という意向があれば、「週に3回、自分で調理ができる」などの具体的な目標に変換します。また、定期的な見直しを行い、意向の変化に対応することも求められます。

効果的な目標設定のためのポイントは何ですか?

効果的な目標設定では、SMARTの法則を活用することが推奨されます。つまり、目標はSpecific(具体的)、Measurable(測定可能)、Achievable(達成可能)、Relevant(関連性がある)、Time-bound(期限がある)である必要があります。例えば、「運動能力を向上させる」という曖昧な目標ではなく、「3ヶ月間で歩行距離を100mから200mに伸ばす」といった形で設定します。また、「小さな成功体験」を積み重ねられるよう、段階的な目標設定が効果的です。

個別支援計画の目標例にはどのようなものがありますか?

目標例は利用者の状況によって異なりますが、「日常生活動作(ADL)の向上」や「社会参加の促進」などが一般的です。具体的には、「自分で服を着脱できるようになる」「地域のサークルに月1回参加する」などが挙げられます。また、「健康管理」に関連する目標として、「週に1回、血圧を記録する」や「主治医の指示通りに服薬する」なども効果的です。いずれも、利用者の興味や能力に合わせてカスタマイズすることが重要です。

目標が達成されない場合の対応策はどうすればよいですか?

目標が達成されない場合、まずは「なぜ達成できなかったか」を分析します。原因として、目標が高すぎた、支援方法が適切でなかった、利用者の意欲が低下したなどが考えられます。その上で、目標の再設定や支援方法の見直しを行います。例えば、目標をより小さなステップに分割したり、「褒める機会」を増やして意欲を高めたりする方法が有効です。また、家族や関係者との連携を強化し、環境調整を行うことも検討します。

Deja una respuesta

Lo siento, debes estar conectado para publicar un comentario.

関連ブログ記事