「見えない貧困」の原因と対策|子どもの貧困や支援策を解説

「見えない貧困」とは、一見すると普通の生活を送っているように見える人々が、実は深刻な経済的困難に直面している状態を指します。外見からは判断しづらいため、周囲からの理解が得られず、支援の手が届きにくいという特徴があります。特に子どもの貧困は、家庭の経済状況が直接的に表れにくいため、見過ごされがちな問題です。

この問題の背景には、非正規雇用の増加やワーキングプア、ひとり親家庭の経済的負担など、さまざまな社会的要因が絡んでいます。また、生活保護の受給拒否や福祉サービスへのアクセス不足も、貧困を可視化しにくくする原因となっています。特に教育費や医療費の負担が重い家庭では、表面上は普通の生活を維持しながらも、内部では深刻な経済的苦境に陥っているケースが少なくありません。

本記事では、こうした「見えない貧困」の実態とその原因、そして効果的な支援策について解説します。特に子どもたちへの影響と、彼らを支えるための社会的な取り組みに焦点を当て、問題解決の道筋を探っていきます。貧困が可視化されにくい現代社会において、私たちに何ができるかを考えていきましょう。

イントロダクション

「見えない貧困」とは、一見すると普通の生活を送っているように見えながら、実際には深刻な経済的困難に直面している状態を指します。外見からは判断しづらいため、周囲から気づかれにくく、必要な支援が届かないケースが少なくありません。特に子どもの貧困は、家庭の経済状況が直接的に表れにくいため、発見が遅れる傾向があります。

この問題の背景には、非正規雇用の増加やワーキングプアといった労働環境の変化、ひとり親家庭の増加など、さまざまな社会的要因が絡んでいます。また、生活保護の申請ハードルが高いことや、福祉サービスへのアクセス不足も問題を深刻化させる要因となっています。見えない貧困を解消するためには、これらの根本的な原因に向き合い、包括的な対策を講じることが不可欠です。

「見えない貧困」とは何か

「見えない貧困」とは、一見すると普通の生活を送っているように見えながら、実際には深刻な経済的困難に直面している状態を指します。外見からは判断しづらいため、周囲から気づかれにくく、支援が届きにくいという特徴があります。特に子どもの貧困の場合、制服や学用品が一揃いあるように見えても、その裏では家族がギリギリの生活を送っているケースが少なくありません。

このような貧困が「見えない」理由の一つは、デジタルデバイドや社会的孤立といった現代的な問題が関係しています。インターネットやスマートフォンが普及した現代では、一見すると誰もが平等に情報にアクセスできるように思えますが、実際には経済格差が情報格差を生み出しています。また、SNS上で「普通の生活」を演じるプレッシャーも、貧困を可視化しにくくする要因となっています。

「見えない貧困」は、単に経済的な問題だけでなく、精神的な負担も伴います。周囲に助けを求めづらい状況が続くことで、孤独感や絶望感が深まり、さらに状況が悪化するという悪循環に陥りがちです。特に子どもにとっては、将来への希望を失うことにもつながりかねない深刻な問題です。

主な原因:社会的要因

「見えない貧困」の背景には、さまざまな社会的要因が潜んでいます。失業や非正規雇用の増加は、安定した収入を得る機会を奪い、生活基盤を脆弱にします。特に単親世帯では、一人で家計を支える負担が重く、経済的困難に陥りやすい状況です。また、社会的孤立も問題で、周囲に助けを求められず、支援から取り残されるケースが少なくありません。

さらに、低賃金労働の蔓延も深刻です。働いても生活水準が向上しない「ワーキングプア」の状態が続くと、貧困が世代を超えて連鎖するリスクが高まります。加えて、社会保障制度の不備や情報不足により、必要な支援を受けられない人々が存在します。これらの要因が複雑に絡み合い、貧困が表面化しにくい構造を作り出しているのです。

主な原因:経済的要因

現代日本における「見えない貧困」の背景には、さまざまな経済的要因が潜んでいます。低賃金労働や非正規雇用の増加により、収入が不安定な世帯が増加していることが大きな要因です。特にサービス業や小売業などでは、最低賃金ぎりぎりの収入で生活を送る人々が多く、外見上は普通の生活を送っているように見えても、実際には貯蓄がほとんどない状態が続いています。

住宅費や光熱費の高騰も深刻な問題です。都市部では家賃が収入の大半を占めるケースも少なくなく、その結果、食費や教育費を削らざるを得ない状況に追い込まれています。また、医療費負担が重荷となるケースも多く、特に慢性疾患を抱える家庭では治療費が家計を圧迫し、見えない貧困に陥りやすい傾向があります。

借金問題も見過ごせない要因の一つです。消費者金融からの借入が雪だるま式に膨らみ、利息支払いだけで収入の大部分が消えてしまうケースが見られます。こうした経済的困難は表面化しにくいため、周囲から気づかれにくいという特徴があります。

子どもの貧困の特徴

「見えない貧困」に陥っている子どもたちの状況は、外見からは判断しづらいことが最大の特徴です。一見普通の生活を送っているように見えても、家庭の経済状況によって必要な支援を受けられていないケースが少なくありません。特に教育格差や栄養不足といった問題は、学校生活や健康状態に影を落としながらも、表面化しにくい傾向があります。

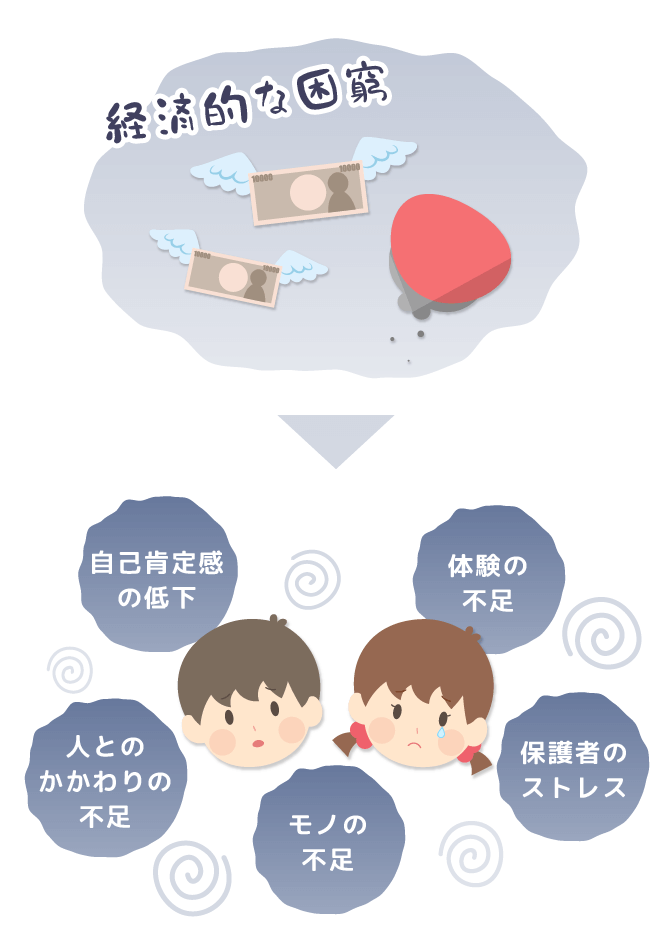

子どもの貧困が世代間連鎖を引き起こすリスクも深刻です。経済的に苦しい家庭で育った子どもは、進学や就職の機会を逃しがちで、大人になっても低所得から抜け出せない負のスパイラルに陥ります。さらに精神的なストレスや自己肯定感の低下といった心理的影響も無視できません。これらの問題は目に見えにくいため、早期発見と継続的な支援が求められます。

特にひとり親家庭や共働き世帯でも、十分な収入が得られない場合、子どもの基本的なニーズが満たされないことがあります。習い事や塾通いができないだけでなく、医療ケアや歯科治療を先延ばしにするなど、健康面でのリスクも潜んでいます。こうした状況は、子どもの将来に大きな影響を与えるため、社会全体で取り組むべき課題と言えるでしょう。

支援策:経済的支援

「見えない貧困」に対する経済的支援は、困難な状況にある家庭を支える重要な手段です。生活保護制度は最も基本的な支援策であり、収入が一定水準に満たない世帯に対して生活費を保障します。しかし、申請のハードルが高いことや社会的な偏見から、必要な人々が利用できていないケースも少なくありません。

子どもの貧困対策としては、就学援助や給付型奨学金が効果的です。特に低所得世帯の子どもに対する学校給食費の免除や教材費の補助は、教育機会の格差を埋める上で重要な役割を果たします。さらに、児童手当やひとり親家庭への支援金など、直接的な経済的支援も貧困の連鎖を断ち切るための有効な手段と言えるでしょう。

近年ではNPO団体や民間企業による支援も増えています。例えば、食品や日用品を無料で提供するフードバンクや子ども食堂は、緊急的な支援として機能しています。これらの取り組みは、行政の支援だけではカバーしきれない部分を補完し、地域社会全体で貧困問題に取り組む姿勢を示しています。

支援策:社会的支援

社会的支援は「見えない貧困」対策において重要な役割を果たします。特に行政サービスやNPO団体による支援は、経済的に困窮している家庭にとって命綱となるケースが少なくありません。例えば、生活保護制度や就労支援プログラムは直接的な経済的負担を軽減する効果がありますが、申請手続きの複雑さや社会的スティグマが障壁となることもあります。

子どもの貧困対策としては、給付型奨学金や学習支援事業が効果的です。これらの施策は教育機会の格差是正に寄与しますが、情報格差によって支援が必要な家庭にリソースが届かない「支援の死角」が生じる問題もあります。特にシングルマザー世帯や低所得世帯では、支援制度の存在自体を知らないケースが少なくありません。

地域コミュニティの役割も見逃せません。民生委員や児童相談所など地域に根差した支援ネットワークは、行政の支援が届きにくいケースを補完する重要なセーフティネットです。特に精神的な孤立を抱える家庭に対して、継続的な見守りとサポートを提供できる点が特徴です。

教育機会の平等化

教育機会の平等化は、「見えない貧困」対策において重要な課題です。経済的に困難な家庭の子どもは、学用品代や塾費用、学校行事参加費などの負担が重く、十分な教育を受けられないケースが少なくありません。特に高等教育への進学率の格差は、将来的な貧困の連鎖を引き起こす要因となっています。

公的支援制度の充実が求められる一方で、これらの制度が十分に活用されていない現状もあります。就学援助や給付型奨学金などの存在を知らない家庭や、申請手続きの煩雑さから利用を諦めてしまうケースが報告されています。また、学習支援ボランティアや無料塾などの民間団体の取り組みも、教育格差を埋める重要な役割を果たしています。

教育機会を平等に提供するためには、経済的支援だけでなく、情報格差の解消や地域連携の強化が不可欠です。学校や行政、民間団体が連携し、支援が必要な家庭に確実にリーチできる仕組みづくりが急務となっています。特に子どもの貧困は次世代へ影響を及ぼすため、早急な対策が求められる分野です。

まとめ

「見えない貧困」とは、一見すると普通の生活を送っているように見えながら、実際には深刻な経済的困難に直面している状態を指します。外見からは判断しづらいため、周囲からの理解や支援が得られにくく、問題が潜在化しやすいという特徴があります。特に子どもの貧困は、学用品や給食費、塾代などの教育関連費用が負担となり、家庭内で我慢を強いられるケースが少なくありません。

このような貧困の背景には、非正規雇用の増加やひとり親家庭の経済的脆弱性といった社会的要因が深く関わっています。また、借金問題や住宅費の高騰など、直接的な経済的圧迫も見過ごせません。特に都市部では生活コストが高く、収入が低い世帯ほど生活の維持が困難になる傾向があります。

効果的な対策としては、公的支援制度の周知徹底や地域コミュニティとの連携が挙げられます。行政による生活保護や就労支援プログラムに加え、NPO団体などが提供する学習支援や食料配布などの取り組みも重要です。さらに、教育機会の平等化を図ることで、貧困の連鎖を断ち切る長期的な解決策につなげることが期待されます。

よくある質問

「見えない貧困」とは具体的にどのような状態を指すのでしょうか?

「見えない貧困」とは、外見からは判断が難しい貧困状態を指します。例えば、一見普通の生活を送っているように見えても、衣食住の基本的なニーズが満たされていない、教育や医療へのアクセスが制限されているなどの問題を抱えているケースが該当します。特に子どもの場合、学校での給食が唯一の食事であったり、教材や習い事の費用が捻出できないといった状況が「見えない貧困」として顕在化します。この問題は、周囲から気づかれにくく、支援が届きにくいという特徴があります。

子どもの貧困が及ぼす長期的な影響にはどのようなものがありますか?

子どもの貧困は、学力の低下や進学機会の喪失だけでなく、心身の健康悪化や社会的孤立など、多岐にわたる悪影響を及ぼします。特に、低所得世帯で育った子どもは成人後の収入が低くなる傾向があり、貧困の連鎖を引き起こすリスクが高まります。また、自己肯定感の低下や将来への希望を失うといった心理的影響も深刻で、これらの問題は社会全体の生産性や福祉コストにも影響を与えます。

子どもの貧困を解決するための効果的な支援策には何がありますか?

効果的な支援策として、経済的支援(児童手当の拡充や就学援助)、教育機会の提供(無料塾や学習支援)、食料支援(フードバンクや学校給食の充実)などが挙げられます。さらに、地域コミュニティとの連携や相談窓口の設置など、包括的なサポート体制を整えることが重要です。特に、早期介入が鍵となり、幼少期から継続的な支援を行うことで、貧困の連鎖を断ち切る可能性が高まります。

個人でできる「見えない貧困」への支援方法はありますか?

個人でも、寄付やボランティア活動を通じて支援に参加できます。具体的には、子ども食堂の運営協力、学習支援ボランティア、寄付金や物資の提供などが挙げられます。また、SNSで情報を拡散したり、地元の支援団体と連携するなど、意識啓発にも取り組めます。「見えない貧困」の問題を周知し、社会全体で関心を持つことが、解決に向けた第一歩となります。

Deja una respuesta

Lo siento, debes estar conectado para publicar un comentario.

関連ブログ記事