「女性差別の現状と解決策|日本と世界の課題と平等社会への道」

現代社会において、女性差別は依然として深刻な問題として存在しています。日本をはじめとする世界各国では、労働市場や教育機会、政治参加の分野で顕著な格差が確認されており、その解決が急務となっています。特に日本では管理職比率の低さや男女賃金格差が課題として浮き彫りになっています。

本記事では、こうしたジェンダー不平等の現状をデータと具体例を交えて分析します。国際比較を通じて日本の立ち位置を明らかにするとともに、社会構造や文化的要因がどのように影響を与えているかを考察します。さらに、平等社会実現に向けた具体的な解決策について、国内外の成功事例を参考にしながら提案していきます。

意識改革と制度設計の両面からアプローチする必要性を強調し、読者の皆様と共にこの重要な課題について考える機会となれば幸いです。特に政策立案や企業行動、個人レベルでできる変化に焦点を当て、現実的な解決の道筋を探ります。

イントロダクション

現代社会において、女性差別は依然として深刻な問題として存在しています。日本を含む世界各国で、ジェンダーギャップが社会のあらゆる分野に影を落としています。特に労働市場における不平等や、政治参加の低さは、持続可能な社会の発展を阻む大きな要因となっています。

国際比較を見ると、日本のジェンダー平等ランキングは主要先進国の中で低位に留まっているのが現状です。この背景には、固定的な性別役割分担意識や、無意識のバイアスが根強く残っていることが影響しています。教育や就職、昇進の機会において、女性が不利な立場に置かれるケースが後を絶ちません。

しかし近年、SDGsの推進やダイバーシティ経営の広がりにより、状況は少しずつ変化しつつあります。女性活躍推進法などの政策や、企業の取り組みが注目を集める中で、真の意味での平等社会実現への道筋が模索されています。本記事では、こうした課題と可能性について多角的に考察していきます。

女性差別の現状:世界と日本の比較

女性差別は世界的な課題でありながら、その現れ方は地域によって大きく異なります。世界経済フォーラムのジェンダーギャップ指数によると、日本は156カ国中120位(2021年)と先進国の中で特に遅れが目立ちます。一方、北欧諸国では男女平等政策が進み、アイスランドやフィンランドなどが上位を占めています。この格差は、社会制度だけでなく文化的な価値観の違いも反映しています。

日本における女性の社会進出は、特に管理職比率と政治参加の面で顕著な遅れが見られます。国会議員に占める女性の割合はわずか13.4%で、これは世界平均の25%を大きく下回っています。また男女賃金格差も24.5%とOECD平均(13%)よりも深刻です。これに対し、フランスやドイツではクオータ制の導入など、制度面での改善が進められています。

教育機会の面では、日本は初等教育では平等が達成されているものの、STEM分野(科学・技術・工学・数学)における女性の進出が依然として少ないのが現状です。世界的に見ても、ノーベル賞受賞者の女性比率が6%に留まるなど、学界におけるジェンダーバイアスが残っています。このような状況を打破するためには、幼少期からの意識改革とロールモデルの提示が不可欠と言えるでしょう。

労働市場における課題:キャリア阻害と賃金格差

労働市場における女性差別は、日本を含む多くの国で深刻な問題として残っています。特にキャリア阻害と男女賃金格差は、女性の社会進出を妨げる大きな要因となっています。日本の場合、女性の就職率は男性に比べて低く、管理職に至ってはその比率が極めて低い状況です。この背景には、出産や育児によるキャリア中断や、無意識の偏見(アンコンシャス・バイアス)が影響していると考えられます。

さらに、同一労働同一賃金の原則が徹底されていない現状も問題です。OECDのデータによると、日本の男女賃金格差は先進国の中でも特に大きく、女性の賃金が男性の約75%にとどまっています。この格差は、非正規雇用の割合が女性に偏っていることや、昇進機会の不平等など複合的な要因によって生じています。ワークライフバランスの整備や、育児休業制度の充実など、制度面での改善が急務と言えるでしょう。

世界的に見ても、労働市場における女性差別は普遍的な課題です。欧米諸国ではダイバーシティ推進の取り組みが進む一方、途上国では未だに就業機会そのものが制限されているケースも少なくありません。日本においても、ジェンダー平等を実現するためには、企業文化の変革と政策面での後押しが不可欠です。特に、男性中心の働き方を見直し、多様な働き方を認める社会構造への転換が求められています。

教育機会の不平等

教育機会の不平等は、女性差別の根深い問題の一つとして日本を含む多くの国で依然として存在しています。特に発展途上国では、女子の就学率が男子に比べて著しく低く、基礎教育を受ける権利さえ奪われているケースが少なくありません。日本では表面上の平等が達成されているように見えますが、理系分野やリーダーシップ教育における男女格差が顕著で、これが後のキャリア形成に影響を与えています。

教育現場における無意識の偏見も大きな課題です。教師や保護者が「女子は文系向き」といった固定観念を持ち、進路選択に影響を与えるケースが報告されています。このような社会的バイアスは、女子の自己肯定感を低下させ、潜在能力を発揮する機会を奪う結果につながっています。特にSTEM教育(科学・技術・工学・数学)分野での女性比率の低さは、この問題を如実に物語っています。

高等教育においても、女子学生に対する支援体制の不備が指摘されています。奨学金の給付率や研究費の配分において男女差が存在し、これが学術界での女性研究者の少なさに繋がっている現実があります。教育機会の平等を実現するためには、早期からのジェンダー教育と制度面での改善が不可欠です。特に重要なのは、女子が自らの可能性を制限することなく、あらゆる分野に挑戦できる環境を整えることでしょう。

政治参加の低さ:日本の現状

政治参加の低さは、日本における女性差別の顕著な現状の一つです。2023年時点で、日本の国会議員に占める女性の割合はわずか13.4%に留まっており、これは世界経済フォーラムのジェンダーギャップ指数で121位という低い順位に反映されています。この数値はG7諸国中最下位であり、世界的に見ても極めて低い水準です。意思決定の場から女性が排除されることで、女性の視点が政策に反映されにくい構造が続いています。

政治分野における女性の参画が進まない背景には、根強いジェンダー役割分担意識が大きく影響しています。従来から政治は「男性の領域」と見なされる傾向が強く、女性候補者に対する支援体制の不備や、育児と政治活動の両立の難しさなどが障壁となっています。特に地方議会では女性議員の割合がさらに低く、一部の地域ではゼロという状況も珍しくありません。このような状況が続く限り、真の意味でのジェンダー平等の実現は困難と言わざるを得ません。

近年ではクオータ制の導入が議論されるなど、改善に向けた動きも見られますが、根本的な意識改革と制度設計の見直しが急務です。政治の場に多様な人材が参画することで、より包括的で公平な社会づくりが可能になります。女性の政治参加を促進することは、単なる数値目標ではなく、民主主義の質を高めるための重要な課題なのです。

解決策:教育と意識改革

教育と意識改革は、女性差別解消に向けた根本的な解決策として不可欠です。特に幼少期からのジェンダー平等教育が重要で、家庭や学校で固定的な性別役割分担を教えるのではなく、個人の能力や興味を尊重する環境づくりが求められます。教育現場では、教科書や教材の見直しを通じて無意識の偏見(アンコンシャス・バイアス)を取り除く取り組みが進められています。

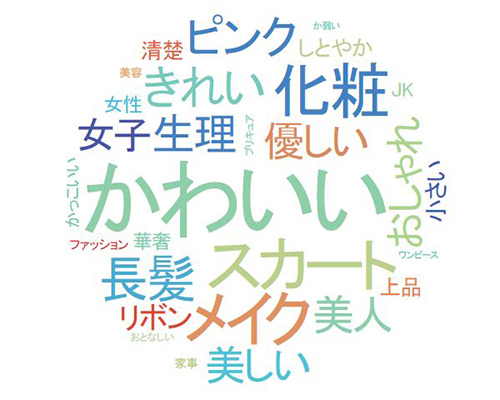

社会全体の意識変革も重要な課題です。メディアや広告における女性の描かれ方を見直し、多様な生き方を肯定する表現を増やす必要があります。企業においては、管理職向けのダイバーシティ研修を義務化し、採用や評価制度におけるジェンダー・バイアスを排除することが効果的です。特に男性の意識改革が鍵を握っており、育児休暇の取得促進や家事分担の推進を通じて、男女共同参画社会の実現を目指す動きが広がっています。

政策レベルでの取り組みも欠かせません。学校教育課程にジェンダー平等に関する科目を導入し、市民向けの啓発講座を充実させることで、社会全体の理解を深めることが可能です。また、メンタリングプログラムやロールモデルの可視化を通じて、若い女性がキャリア形成における障壁を乗り越えられる環境を整備することも重要です。これらの取り組みは、単なる制度改正ではなく、人々の価値観そのものを変える文化的変革として位置付けられるでしょう。

解決策:就職支援と法整備

女性差別解消に向けた具体的な解決策として、就職支援と法整備は重要な柱となります。日本では特に、女性のキャリア形成を阻む要因として、出産・育児後の職場復帰の難しさや、非正規雇用の割合の高さが指摘されています。これらの課題に対処するためには、企業と行政が連携した再就職支援プログラムの拡充や、柔軟な働き方を可能にする制度設計が求められます。

法整備の面では、男女雇用機会均等法のさらなる強化や、パートタイム労働者の待遇改善が急務です。世界的に見ると、北欧諸国のようにクオータ制を導入し政治や企業の意思決定の場に女性を積極的に登用する事例も参考になります。日本でも管理職比率の目標設定や、女性の政治参加を促進する法制度の整備が、社会全体の意識改革につながるでしょう。

重要なのは、これらの対策が単なる形式的なものではなく、実際に女性が経済的自立を果たし、社会進出できる環境を整えることです。ワークライフバランスの実現と、性別に関わらず能力を発揮できる社会基盤の構築が、真のジェンダー平等への道と言えます。

まとめ

女性差別は現代社会において依然として深刻な問題です。日本では特に労働市場における格差が顕著で、女性の就職率や管理職比率が低いことが課題となっています。男女賃金格差も解消されておらず、同じ仕事に対して男性よりも低い賃金で働くケースが少なくありません。このような状況は、女性のキャリア形成を阻害し、社会全体の経済成長にも影響を及ぼしています。

世界的に見ても、女性の政治参加率の低さが問題視されています。日本では国会議員の女性割合がわずか13.4%と、国際的に見ても非常に低い水準です。このような状況は、女性の声が政策に反映されにくいことを意味し、ジェンダー平等の実現をさらに遠ざけています。教育機会の不平等も根強く残っており、特にSTEM分野(科学・技術・工学・数学)での女性の進出が遅れているのが現状です。

解決策として重要なのは、社会全体の意識改革です。教育普及を通じて幼少期からジェンダー平等の意識を育むことが求められます。また、企業や政府による就職支援や差別禁止法の制定も効果的でしょう。女性が安心して働き、政治に参加できる環境を整えることで、真の平等社会への道が開けるのです。これらの取り組みには、男性を含むすべての人の理解と協力が不可欠です。

よくある質問

日本における女性差別の現状はどのようなものですか?

日本における女性差別は、職場、教育、家庭などさまざまな場面で見られます。特にジェンダーギャップ指数では、日本は世界の中で低位にランクされており、管理職の女性比率や賃金格差が課題です。また、固定的な性別役割分担が根強く残っており、育児や家事の負担が女性に偏る傾向があります。ハラスメントやセクシャルハラスメントも依然として報告されており、社会的な意識改革が求められています。

世界と比べて日本の女性差別はどの程度深刻ですか?

世界と比較した場合、日本の女性差別は経済協力開発機構(OECD)加盟国の中でも特に深刻です。政治参加や経済機会の面で遅れを取っており、2023年のジェンダーギャップ指数では121位でした。一方、北欧諸国などではクオータ制度の導入や育休取得率の平等化が進んでおり、日本との差が顕著です。ただし、アジア地域の中では韓国や中国と同様の課題を抱えており、地域全体での取り組みも重要です。

女性差別を解決するために日本で取り組まれている対策は?

日本では女性活躍推進法や育児・介護休業法などの法整備が進められています。企業には女性管理職の登用目標の設定が義務付けられ、ダイバーシティ推進が叫ばれています。また、教育現場ではジェンダー平等教育の導入が試みられ、無意識の偏見(アンコンシャスバイアス)を解消する研修も増えています。さらに、ワークライフバランスの改善や男性の育休取得促進など、社会全体の意識改革が課題です。

個人でできる女性差別への対策にはどのようなものがありますか?

個人レベルでは、日常的な言動の見直しや偏見への気づきが重要です。「女らしさ」「男らしさ」といった固定概念を問い直し、家庭内の役割分担を見直すことも効果的です。職場ではハラスメントを許さない文化を作り、女性の意見を尊重する姿勢が求められます。また、ジェンダー平等に関する情報収集や署名活動・投票を通じて、政策への影響力を行使することも可能です。小さな行動の積み重ねが社会変革につながります。

Deja una respuesta

Lo siento, debes estar conectado para publicar un comentario.

関連ブログ記事