関西大学の時間割例|学部別のリアルな学生生活を紹介

関西大学の学生生活を理解する上で、時間割は重要な要素です。学部や学科によって授業の構成やスケジュールは大きく異なり、1限(9:00~)から6限(16:30~)までの間に専門科目や基礎科目が配置されています。特に理系学部では実験や実習が多く、文系学部では講義形式の授業が中心となる傾向があります。

学生の1日は朝の授業から始まり、昼休みを挟んで午後の授業へと続きます。空きコマを利用して図書館で勉強したり、友人と食事を取るのが一般的です。夕方以降はサークル活動やアルバイトに充てられ、週末には近隣の観光地へ出かける学生も少なくありません。

時間割の確認方法や遅刻の許容範囲、学期ごとの変更可能性など、実際の学生生活に役立つ情報を紹介します。特に新入生にとっては、時間の使い方を早く把握することが大学生活を充実させる鍵となります。

イントロダクション

関西大学の学生生活を理解する上で、時間割は重要な要素の一つです。大学では学部や学科によって授業の内容やスケジュールが大きく異なり、それぞれの学生が独自のリズムで学びを深めています。一般的な1日の流れは、1限(9:00~10:30)から始まり、6限(16:30~17:50)まで授業が組まれることが多く、この間に基礎科目や専門科目をバランスよく学びます。

授業以外の時間も学生生活を彩る大切な要素です。多くの学生はクラブ活動やサークル活動に参加し、夕方以降の時間を活用しています。また、アルバイトや自主学習に充てる学生も少なくありません。特に週末は、友人との旅行や趣味の時間として活用されることが多く、関西大学の学生たちは学業とプライベートをうまく両立させています。

時間割の確認方法や授業形式についても知っておくと便利です。関西大学では講義型の授業だけでなく、演習や実験など多様な形式が用意されており、学生の興味や目標に合わせて選択できます。時間割は学期開始前に公開され、学内ポータルで随時確認できるようになっていますが、学外への公開は行われていない点に注意が必要です。

関西大学の時間割の基本構成

関西大学の時間割は一般的に1限(9:00~10:30)から6限(16:30~17:50)までの6コマ制で構成されています。基礎科目や専門科目がバランスよく配置され、学生は自分の専攻に合わせて時間割を組むことができます。特に1・2年次は幅広い教養科目が多く、学年が上がるにつれて専門的な内容が増えるのが特徴です。

授業の形式は講義型だけでなく、演習や実験、実習など多様なスタイルが取り入れられています。午前中は集中力が必要な専門科目が配置されることが多く、午後にはグループワークや実践的な授業が行われる傾向があります。特に理系学部では実験授業が長時間にわたることも珍しくありません。

時間割の確認は学内ポータルサイトで可能で、学期開始前に公開されます。遅刻に関しては一般的に10分まで許容されますが、これは教授や学部によって異なるため注意が必要です。また、クラブ活動やアルバイトとの両立を考慮し、空きコマをうまく活用する学生も少なくありません。

学部別の時間割例

関西大学の時間割は学部・学科ごとに特徴があり、学生生活のリズムも大きく異なります。例えば法学部では、1限から6限までびっしりと講義が入っている日も多く、特に判例研究や条文解釈などの専門科目が集中しています。一方で経済学部では、午前中にミクロ経済学やマクロ経済学といった基礎科目を履修し、午後はゼミナールやデータ分析の実習に取り組むパターンが一般的です。

理工学部の学生は実験科目が多く、週に2~3回は実験レポートの提出に追われる日々を送っています。特に化学系の学科では、午後の長時間にわたる実験授業が特徴的で、終了時間が遅くなることも少なくありません。これに対し文学部では、語学授業や文献講読が中心で、比較的自分の興味に合わせて時間割を組める自由度が高いのが特徴です。

商学部と社会学部では、フィールドワークやグループワークを重視したカリキュラムが多く、教室を飛び出して実際の企業や地域社会で学ぶ機会も豊富に設けられています。特に3年次以降は、これらの実践的な授業が時間割の大半を占めるようになり、就職活動を見据えたスキル習得に力を入れています。どの学部でも、1・2年次は教養科目が多く、3・4年次になるにつれて専門性の高い授業が増えていく傾向にあります。

授業の種類と形式

関西大学では、学部・学科ごとに特色のある授業が展開されています。講義形式の授業が中心ですが、演習や実験・実習など実践的な科目も多く設けられています。特に理工系学部では実験授業が週に複数回組まれることが特徴的で、午後の時間帯に集中して行われるケースが少なくありません。

専門科目と教養科目のバランスも学部によって異なり、1・2年次は基礎科目が多く、学年が上がるにつれて専門性の高い授業が増えていきます。ゼミナール形式の少人数授業は3年次以降に本格化し、学生同士のディスカッションやプレゼンテーションが重視されます。特に経済学部や商学部ではケーススタディを活用した実践的な授業が人気です。

授業の時間帯としては、1限(9:00開始)から6限(16:30開始)までが一般的ですが、集中講義や夜間授業も一部の学部で実施されています。文学部などではフィールドワークを伴う授業もあり、通常の時間割とは異なるスケジュールで行われることがあります。オンライン授業と対面授業を組み合わせたハイブリッド型の講義も増えてきており、時間割の柔軟性が高まっています。

時間割の確認方法

関西大学の時間割は、学内ポータルサイト「KUPORT」を通じて確認できます。新入生はオリエンテーション期間中にIDとパスワードを発行され、ログイン後すぐに時間割を確認できるようになります。特に履修登録期間はアクセスが集中するため、早めの確認がおすすめです。

各学部のシラバスもポータルサイトから閲覧可能で、授業内容や評価方法、必要な教材など詳細な情報を得られます。時間割は前期・後期ごとに公開され、ガイダンスで変更が告知される場合もあるので注意が必要です。スマートフォンアプリでも確認できるため、通学中やキャンパス内で手軽にチェックできます。

教授ごとに授業の進め方や課題の量が異なるため、時間割を組む際は口コミ情報も参考にすると良いでしょう。特に1限の授業は出席率に影響するため、自宅からの距離や交通機関を考慮して計画する学生が多いようです。時間割の印刷版が必要な場合は、各学部事務室で受け取ることもできます。

遅刻や欠席に関するルール

関西大学では、遅刻や欠席に関するルールが学部や授業形態によって異なりますが、一般的な基準が存在します。多くの授業では、開始時間から10分以内の遅刻は許容される傾向にあります。ただし、実験や実習を伴う科目では、安全管理の観点からより厳格な対応が取られることもあります。

欠席に関しては、正当な理由がない場合、単位取得に影響を及ぼす可能性があります。特に出席を評価対象とする授業では、3回以上の欠席で単位が認定されないケースも少なくありません。病気や家庭の事情などで欠席する場合は、可能な限り事前に教授や事務局に連絡することが求められます。

公欠制度も設けられており、大学公認の大会や行事に参加する場合などは、事前申請によって欠席が認められるシステムです。ただし、この制度を利用するには所定の手続きが必要で、証明書類の提出が義務付けられています。いずれの場合も、各学部の学則やシラバスで詳細を確認することが重要です。

時間割の変更と公開情報

関西大学の時間割は学期開始前に学内ポータルで公開されますが、授業開始後にも変更が生じる場合があります。特に新入生向けのガイダンス期間中は時間割が確定しないこともあるため、こまめに確認することが重要です。変更情報は掲示板やメール配信で通知されることが一般的です。

学外者向けの時間割公開は原則として行われていませんが、オープンキャンパスや学部説明会では一部の授業見学が可能です。また、時間割調整が必要な場合は、各学部の教務課に相談することで柔軟に対応してもらえるケースもあります。特にダブルスクールやアルバイトとの両立を考えている学生は、事前に相談することをおすすめします。

時間割の変更が生じやすいのは実験実習科目やゼミナールなど、少人数制の授業です。これらの科目は教室変更や時間帯の調整が行われる可能性が高いため、特に注意が必要です。また、体育実技や語学クラスのようにレベル別に分かれる授業も、初回ガイダンス後に時間割が確定するパターンが多く見られます。

学生生活の1日の流れ

関西大学の学生生活は、1限(9:00開始)から6限(16:30終了)までの授業を中心に展開されます。多くの学生は朝8時頃に登校し、授業の前に食堂で朝食を取ったり、図書館で予習をする姿が見られます。特に法学部や商学部の学生は早い時間帯の授業が多い傾向にあり、1限からみっちり講義が入っているケースも少なくありません。

昼休みは12時前後がピークで、キャンパス内の食堂や近隣の飲食店が混雑します。午後は専門科目やゼミナールが中心となり、理工学部の学生は実験や実習に多くの時間を割きます。夕方以降はサークル活動やアルバイトに参加する学生が多く、特に体育会系のクラブでは18時過ぎまで練習が行われることもあります。

夜間は自習室や図書館で課題に取り組む学生の姿が目立ちます。文学部や外国語学部の学生はレポート作成に時間をかける傾向があり、閉館時間ぎりぎりまで勉強を続けることも珍しくありません。週末には関西圏の観光地へ出かけたり、長期休暇を利用して海外留学する学生もいます。

週末の過ごし方

関西大学の学生たちの週末の過ごし方は多様で、各自のライフスタイルに合わせて充実した時間を過ごしています。多くの学生がアルバイトに勤しみ、社会経験を積みながら収入を得ています。特に飲食店や小売店での仕事が人気で、週末限定のシフトを組む学生も少なくありません。一方で、サークル活動に打ち込む学生も多く、土日は練習やイベントで忙しく過ごすケースも見られます。

旅行や遠出を楽しむ学生も多く、関西圏内の観光地や少し足を延ばして京都・奈良・神戸方面へ出かけることが一般的です。特に春と秋の行楽シーズンには、友人同士で計画を立てて出かける姿がよく見られます。また、帰省して家族と過ごす学生や、自宅で課題や予習復習に取り組む学生もおり、週末を有意義に活用しています。

近年ではオンラインサークルやリモートアルバイトなど、新しい形の週末の過ごし方も登場しています。特にコロナ禍以降、自宅でできる活動を選ぶ学生が増え、時間の使い方がさらに多様化しています。関西大学の学生たちは、こうした柔軟な選択肢の中から自分に合った週末の過ごし方を見つけ、学生生活を充実させているようです。

まとめ

関西大学の時間割は学部や学科によって大きく異なり、学生生活のリズムを形作る重要な要素となっています。1限(9:00~10:30)から6限(16:30~17:50)までの授業時間帯が基本ですが、特に理系学部では実験や実習が夕方まで続くことも珍しくありません。文系学部では比較的午前中の授業が多く、午後を自主学習やサークル活動に充てる学生も多いようです。

各学部の特徴として、法学部では判例研究などの専門科目が午後に集中する傾向があり、商学部では実践的なケーススタディが多く組み込まれています。理工学部の学生は連続した実験授業に備え、昼休みを長めに取る工夫も見られます。時間割の確認は大学ポータルサイトで行うのが一般的で、学期ごとに履修登録の時期が設けられています。

授業形式は講義型からディスカッション形式まで多様で、特に外国語学部では少人数制の演習が特徴的です。多くの学生がアルバイトやインターンシップと両立させるため、空き時間を有効活用するスケジュール管理が求められます。時間割の変更は学期初めに行われることが多く、出席管理も学部ごとに異なるため注意が必要です。

よくある質問

関西大学の時間割例はどこで確認できますか?

関西大学の時間割例は、大学の公式ホームページや各学部のパンフレットで確認できます。また、在学生向けのポータルサイトにも掲載されていることが多いです。学部ごとに特色があるため、興味のある学部の時間割を重点的にチェックすることをおすすめします。特に、1年生の時間割は必修科目が多く、リアルな学生生活をイメージしやすいです。

時間割は学部によってどのように異なりますか?

関西大学の時間割は学部ごとに大きく異なります。例えば、経済学部では経済理論や統計学などの専門科目が多く、文学部では語学や文化研究が中心です。理系学部では実験や実習が週に複数回組み込まれるなど、カリキュラムの特徴が反映されています。また、選択科目の自由度も学部によって差があるため、事前に調べておくことが重要です。

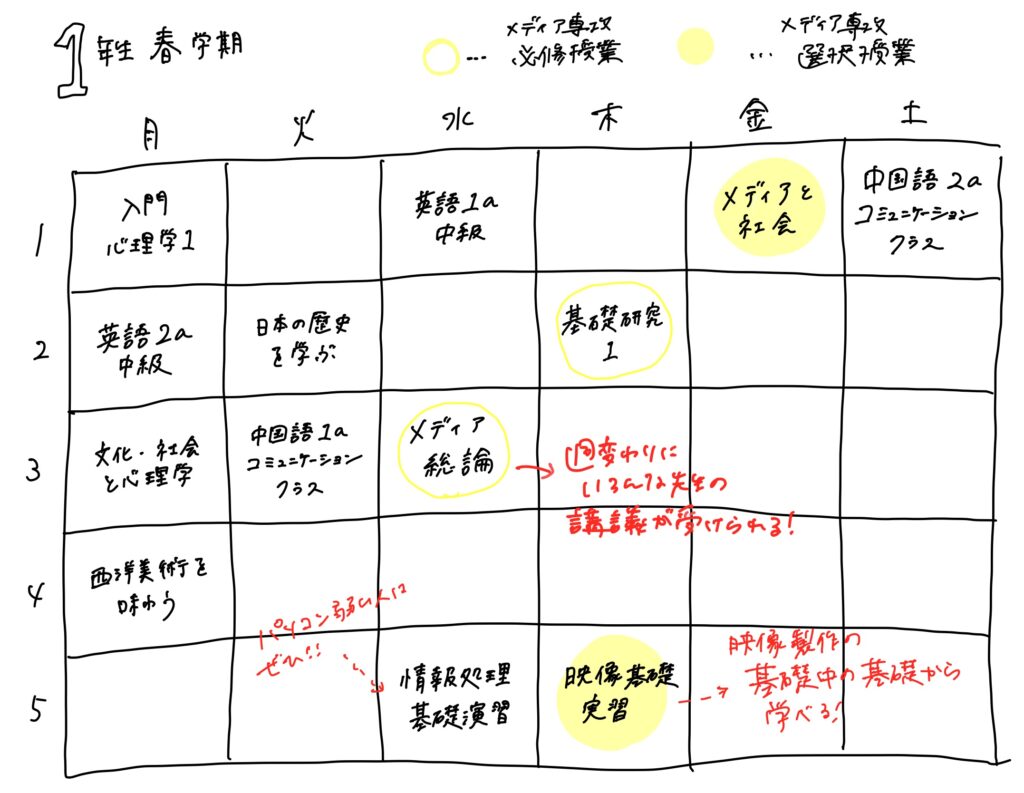

1年生の時間割はどんな感じですか?

1年生の時間割は必修科目が多く、特に語学(英語や第二外国語)や基礎教養科目が中心です。例えば、法学部では法律の基礎講義が、商学部では簿記や経済学の入門科目が組み込まれます。週5日の授業が一般的ですが、空き時間を利用してサークル活動やアルバイトをする学生も多いです。時間割の組み方によっては、1日あたりの授業数を調整できる場合もあります。

時間割を自分でカスタマイズすることは可能ですか?

関西大学では、2年生以降になると選択科目が増え、ある程度時間割をカスタマイズすることが可能です。ただし、必修科目の枠組みは決まっているため、完全な自由ではありません。興味のある分野や将来の進路に合わせて科目を選ぶことが推奨されています。また、他学部の授業を受講できる制度もあるので、積極的に活用すると良いでしょう。

Deja una respuesta

Lo siento, debes estar conectado para publicar un comentario.

関連ブログ記事