「在宅看護のアセスメント事例|認知症・身体障害・生活環境別」

在宅看護におけるアセスメントは、患者一人ひとりの状態を多角的に理解するための重要なプロセスです。認知機能や身体機能、生活環境など様々な要素を評価することで、その人に合ったケアプランを作成することが可能になります。

特に認知症患者の場合、記憶力や判断力といった認知能力に加え、日常生活動作(ADL)や問題行動の有無などを詳細に観察する必要があります。一方、身体障害がある患者に対しては、移動能力や福祉用具の使用状況、痛みの程度などに焦点を当てた評価が求められます。

生活環境のアセスメントでは、住居のバリアフリー状況や家族のサポート体制、近隣の医療・福祉資源などを確認します。これらの情報を総合的に分析することで、在宅で安全かつ快適に生活するための支援策が見えてくるのです。

イントロダクション

在宅看護においてアセスメントは、患者一人ひとりの状態を多角的に理解するための重要なプロセスです。特に認知症や身体障害など症状が異なる場合、適切なケアを提供するためには、個別の状況に応じた評価が欠かせません。生活環境や家族のサポート体制も含め、総合的な視点で患者の状態を把握することが求められます。

認知症患者の場合、認知機能の低下レベルや日常生活動作(ADL)の状態を詳細に評価する必要があります。一方、身体障害がある患者では、移動能力や医療機器の使用状況に焦点を当てたアセスメントが重要です。精神疾患を抱える患者に対しては、心理状態や社会との接点を丁寧に観察することが求められます。

在宅看護の質を高めるためには、これらのアセスメントを通じて得られた情報を基に、個別ケアプランを作成することが不可欠です。患者が安心して自宅で過ごせるよう、医療従事者と家族が連携しながら、最適な支援体制を構築していきましょう。

認知症患者のアセスメント

認知症患者の在宅看護におけるアセスメントでは、認知機能の低下レベルと日常生活動作(ADL)の評価が特に重要です。具体的には、記憶障害の程度や見当識、判断力の状態を把握する必要があります。例えば、時間や場所の認識が可能か、家族の顔を覚えているかといった基本的な確認から始まります。

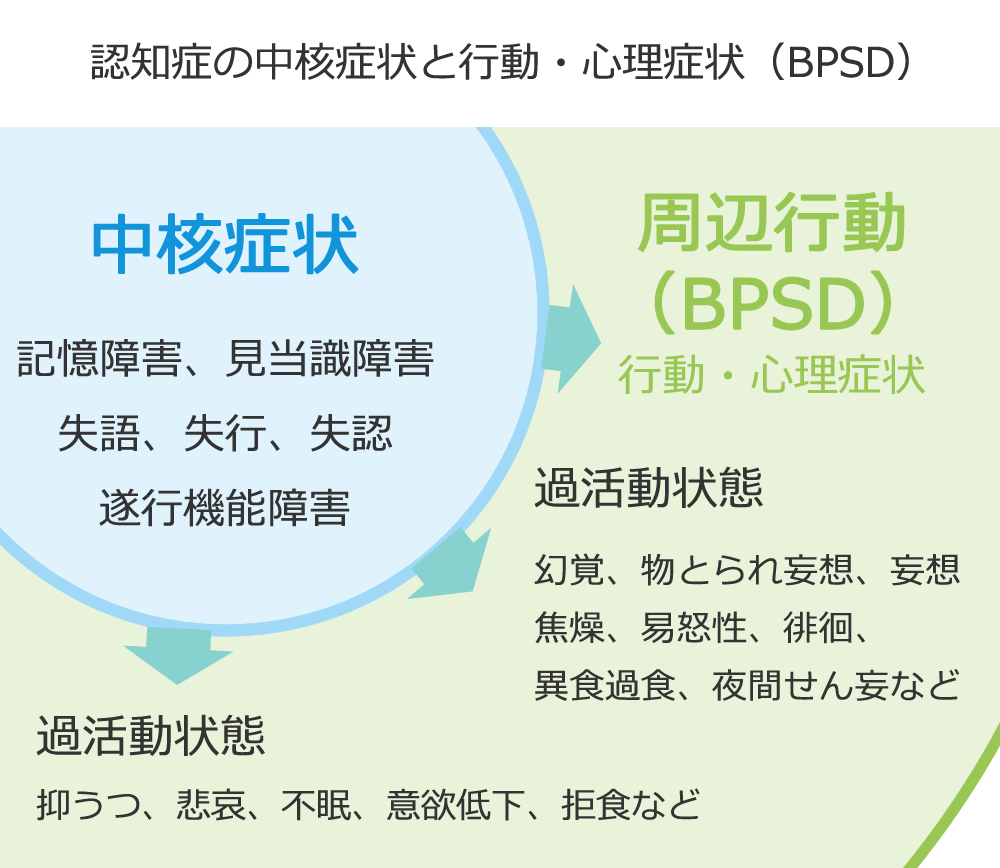

行動・心理症状(BPSD)の有無も重要な観点です。徘徊や興奮、抑うつ状態などがみられる場合、その頻度や引き金となる要因を記録します。同時に、服薬管理能力や食事摂取状況など、セルフケア能力の評価も欠かせません。

環境面では、自宅内の転倒リスクや危険物の管理状態をチェックします。認知症の進行度合いに応じて、ガス栓の安全装置やセンサーライトの設置が必要かどうかも判断材料になります。家族や周囲のサポート体制が十分かどうかもアセスメントの重要な要素です。

身体障害者のアセスメント

在宅看護における身体障害者のアセスメントでは、運動機能や日常生活動作(ADL)の評価が特に重要です。具体的には、歩行や移乗、食事、更衣、入浴などの基本的な動作能力を確認し、どの程度の介助が必要かを判断します。また、医療機器や福祉用具の使用状況もチェックポイントとなり、適切な機器が導入されているか、使用方法に問題がないかを確認します。

身体障害者のアセスメントでは、疼痛管理や褥瘡リスクにも注目する必要があります。長期にわたる同じ姿勢や運動不足によって生じる健康問題を未然に防ぐため、定期的な体位交換やマッサージの必要性を評価します。さらに、社会参加の機会が制限されていないか、精神的な健康状態にも配慮した総合的な評価が求められます。

生活環境の面では、住居のバリアフリー化が十分かどうかが重要なポイントです。段差の有無や手すりの設置状況、トイレや浴室の使いやすさなどを詳細に確認します。また、家族の介護負担や支援体制も併せて評価し、必要な福祉サービスや地域資源の活用を検討します。これらの要素を多角的にアセスメントすることで、身体障害者が在宅で安全かつ快適に生活できる環境を整えることが可能になります。

精神疾患患者のアセスメント

精神疾患患者の在宅看護におけるアセスメントでは、症状の安定度と日常生活への影響を多角的に評価することが重要です。特に幻覚や妄想といった陽性症状、意欲低下や感情の平板化といった陰性症状の有無と程度を把握します。これらの症状が食事や入浴、服薬管理などの基本的な生活動作にどの程度支障をきたしているか観察します。

服薬遵守の状況は特に重点的に確認すべきポイントです。自己判断で薬を減らしたりやめたりしていないか、副作用による苦痛がないか、家族が適切に管理できているかを丁寧に聞き取ります。また、社会的孤立のリスクにも注目し、家族や友人との接触頻度、地域の支援サービスとのつながりがあるかを評価します。

精神疾患患者のアセスメントでは、本人の主観的体験を尊重しながら、客観的な観察も併せて行うバランスが求められます。例えば「誰かに見張られている」という訴えがあった場合、その内容を否定せず、一方で実際の安全確認も行います。危機管理の視点から、自傷他害のリスクがないか定期的に評価することも欠かせません。

生活環境のアセスメント

在宅看護において生活環境のアセスメントは、患者が安全かつ快適に日常生活を送れるかどうかを判断する重要なプロセスです。特に高齢者や障害を持つ方にとって、住環境のバリアフリー化や危険箇所の改善はQOL(生活の質)向上に直結します。具体的には、段差の有無や手すりの設置状況、照明の明るさ、床の滑りやすさなど、住宅の物理的構造を詳細に確認します。

さらに、家族や介護者との関係性も生活環境アセスメントの重要な要素です。家族の介護負担やサポート体制が十分かどうか、近隣住民との交流があるかなど、社会的な側面からも評価を行います。特に独居老人の場合、緊急時の連絡手段や見守り体制が整っているかどうかが生命に関わる問題となるため、重点的にチェックします。

最後に、地域資源の活用可能性も検討します。訪問介護やデイサービスの利用状況、医療機関へのアクセスしやすさなど、外部サポートを受けられる環境が整っているかどうかも評価項目に含まれます。これらの要素を総合的に判断することで、患者一人ひとりに最適な在宅看護プランが立案できるのです。

栄養状態のアセスメント

在宅看護における栄養状態のアセスメントは、患者の健康維持やQOL向上のために欠かせない重要なプロセスです。特に高齢者や慢性疾患を持つ患者の場合、適切な栄養摂取が治療効果や日常生活の質に直接影響を与えるため、詳細な評価が必要となります。食事摂取量や栄養バランス、嚥下機能の状態を継続的に観察し、低栄養や脱水のリスクがないかを確認します。

具体的なアセスメントでは、BMIや血液検査データなどの客観的指標に加え、食事の好みや調理能力といった主観的な要素も考慮します。例えば、認知症患者の場合、味覚の変化や食事への興味減退が栄養不足の原因となるケースが少なくありません。また、口腔内の状態や義歯の適合度も食事摂取に影響を与えるため、定期的なチェックが求められます。

生活環境面では、買い物の可否や調理環境、経済的余裕なども評価対象となります。独居老人の場合、食材の購入や調理が困難なために栄養状態が悪化する事例も見受けられます。在宅看護では、これらの多角的な視点から総合的に栄養状態を把握し、必要に応じて栄養士やケアマネジャーとの連携を図ることが重要です。

まとめ

在宅看護におけるアセスメントは、患者一人ひとりの状態や環境に合わせたケアを提供する上で欠かせないプロセスです。認知症患者の場合、記憶力や判断力といった認知機能の評価に加え、食事や入浴などの日常生活動作(ADL)の観察が重要となります。周囲とのコミュニケーション能力や問題行動の有無も把握する必要があります。

身体障害のある患者に対しては、移動や排せつなどの身体機能の状態を詳細に評価します。車椅子や歩行器などの福祉用具の適合度や、自宅内での移動のしやすさも確認ポイントです。また、床ずれ予防のための体位交換の頻度や、リハビリテーションの必要性についても検討します。

生活環境のアセスメントでは、段差の有無や手すりの設置状況など住居の安全性をチェックします。家族の介護力や経済状況、近隣の支援サービスといった社会資源の活用可能性も評価対象です。特に独居の場合は、緊急時の連絡手段や見守り体制の整備が欠かせません。これらの多角的な評価を通じて、その人らしい生活を支える包括的なケアプランが作成できるのです。

よくある質問

在宅看護のアセスメントで特に重要なポイントは何ですか?

在宅看護のアセスメントでは、認知症の有無や身体障害の程度、生活環境の安全性が特に重要です。認知症がある場合、記憶力や判断力の低下による危険行動を防ぐための対策が必要です。身体障害がある場合は、移動や排泄、食事などの日常生活動作(ADL)を詳細に評価し、適切な介護用具や支援方法を検討します。また、生活環境では、段差の有無や手すりの設置、照明の明るさなど、転倒リスクを最小限に抑えるためのチェックが欠かせません。

認知症の方の在宅看護で注意すべきことは何ですか?

認知症の方の在宅看護では、症状の進行度合いに応じた対応が求められます。特に、見当識障害や徘徊傾向がある場合は、自宅の安全確保が最優先です。ドアにセンサーを設置したり、GPSつきの靴を活用したりするなどの対策が有効です。また、コミュニケーションにおいては、否定せずに共感する姿勢が大切で、不安を煽らないように穏やかな口調で話しかけることが推奨されます。さらに、介護者の負担軽減のために、デイサービスやショートステイなどの外部サービスの活用も検討しましょう。

身体障害がある場合、在宅看護でどのような支援が必要ですか?

身体障害のある方への在宅看護では、ADL(日常生活動作)の自立度に焦点を当てた支援が不可欠です。例えば、移動支援には車椅子や歩行器の使用が考えられ、ベッドからの起き上がりが困難な場合は電動ベッドの導入も効果的です。また、食事や入浴、排泄においては、介護用具(特殊スプーン、シャワーチェアなど)や住宅改修(手すりの設置、段差解消)が必要になる場合があります。さらに、定期的なリハビリテーションや訪問看護を組み合わせることで、身体機能の維持・向上を図ることが重要です。

生活環境を整える際の具体的なチェックリストはありますか?

在宅看護における生活環境の整備では、以下のポイントをチェックする必要があります。まず、転倒予防として、床の段差や滑りやすい場所がないか確認し、必要に応じて手すりや滑り止めマットを設置します。次に、照明の明るさを確保し、特に夜間のトイレ移動時に足元が見やすい環境にします。また、認知症の方にとっては、危険物(刃物、薬品など)の管理や、迷子防止のための住所表示の工夫も重要です。さらに、介護者の負担軽減のため、家事支援サービスや介護ロボットの活用も視野に入れましょう。

Deja una respuesta

Lo siento, debes estar conectado para publicar un comentario.

関連ブログ記事