「大学の時間割例|学部別リアルなスケジュールと授業時間の解説」

大学生活をイメージする上で重要な要素の一つが時間割です。本記事では、学部別の具体的なスケジュール例を紹介しながら、大学の授業の特徴や時間配分について解説します。特に文学部や経済学部、理系学部など主要な学部の典型的な時間割を掲載していますので、入学前の準備や時間割作成の参考にしてください。

大学の授業は高校までとは大きく異なり、1コマ90分が標準となっています。また、講義形式の授業だけでなく、演習や実験実習など授業形態によって時間帯や必要な準備が変わってきます。特に理系学部では実験授業が長時間に及ぶことも珍しくありません。

さらに、単位数の目安や時間割の組み方のコツ、変更手続きについても触れていきます。大学1年生が取るべき適切な単位数は28~30単位が目安と言われていますが、自分に合ったバランスを見つけることが大切です。授業時間帯や空きコマの活用方法など、実践的なアドバイスもお伝えしますので、大学生活の計画作りにお役立てください。

イントロダクション

大学生活において時間割の組み立ては重要なスキルの一つです。新入生にとっては、初めて自分でスケジュールを管理する機会でもあり、どのように授業を選択すれば効率的に単位を取得できるか悩む人も少なくありません。学部ごとの特徴を理解し、自分の専攻に合ったバランスの良い時間割を作成することが求められます。

大学の授業は高校までとは大きく異なり、1コマ90分が標準となっています。また、講義型の授業から実験・実習まで様々な形式があり、それぞれ時間配分や準備の仕方が変わってきます。特に理系学部では実験授業が長時間に及ぶことも珍しくなく、時間管理がより重要になります。

この記事では、実際の大学生がどのような時間割で学んでいるのか、リアルな事例を学部別に紹介します。文学部から工学部まで、主要な学部の典型的なスケジュール例を掲載していますので、これから大学生活を始める方や時間割の組み方に悩んでいる方の参考になれば幸いです。

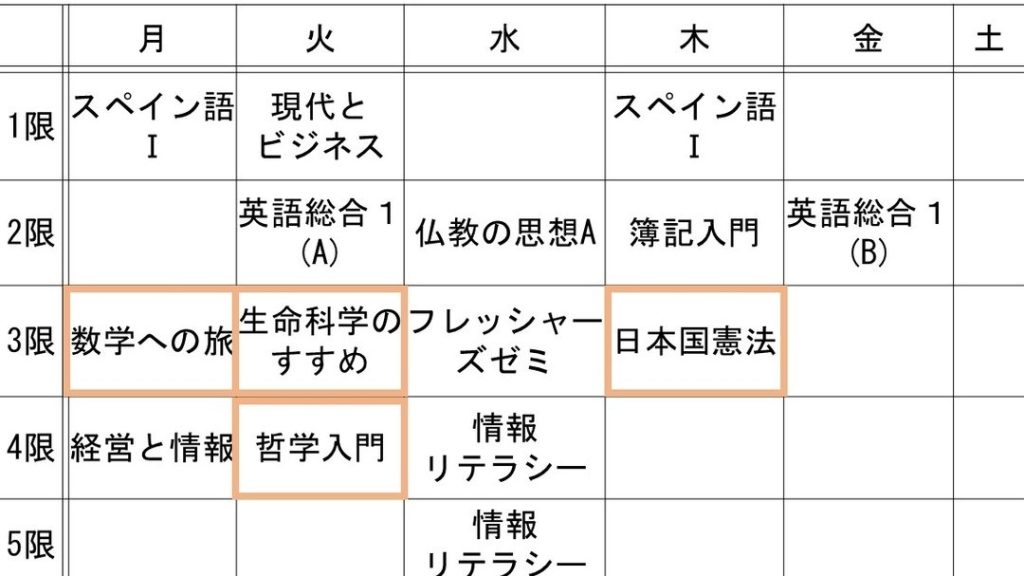

文学部の時間割例

文学部の時間割は、人文科学系の特徴をよく表しています。一般的に午前中から講義形式の授業が始まり、午後にはゼミナールや語学授業が配置されるパターンが多く見られます。例えば月曜日は日本文学史の講義から始まり、午後に英語や第二外国語の授業が入るケースが典型的です。

文学部の特徴として、実験や実習が少ない代わりに、読書課題やレポート作成に費やす時間が多い点が挙げられます。水曜日や金曜日には、午前中に哲学や歴史学の講義があり、午後に空き時間を設けて自主学習に充てる学生も少なくありません。特に3年生以降は、専門ゼミに多くの時間を割くことになり、週に2〜3回のゼミ参加が求められる場合もあります。

時間割の組み方には柔軟性があり、必修科目が比較的少ない文学部では、自分の興味に合わせて選択科目を優先的に配置できるメリットがあります。例えば美学に興味がある学生は、関連授業を集中して取ることで、週の後半にまとまった研究時間を確保するといった工夫が可能です。ただし、卒業論文に向けた準備は早めに始める必要があるため、3年次から計画的に時間を割り当てることが重要になります。

経済学部の時間割例

経済学部の典型的な時間割では、マクロ経済学やミクロ経済学といった基礎科目が1年生の必修として組み込まれています。月曜日から金曜日まで、午前9時から午後4時頃まで授業が開講されるのが一般的で、特に統計学や経済政策などの実践的な科目は演習形式で行われることが多いです。2年生以降は金融論や国際経済といった専門科目が増え、選択肢も広がります。

ゼミナールは3年生から本格化し、週に1~2回のペースで開催されるケースがほとんどです。経済学部ではデータ分析やケーススタディに重点を置いた授業も多く、パソコンを使った実習が組み込まれることも珍しくありません。特に計量経済学のような科目では、理論と実践のバランスが重要視されます。

時間割の空き時間を活用して資格試験の勉強やインターンシップに充てる学生も少なくありません。経済学部ではビジネススキルを養う授業も豊富で、プレゼンテーションやグループワークを通じて実社会で役立つ能力を磨く機会が多く設けられています。4年生になると就職活動や卒業論文に集中するため、授業数が減る傾向があります。

工学部の時間割例

工学部の時間割は、実験科目や専門講義が多く組み込まれるのが特徴です。1年生では数学や物理学などの基礎科目が中心となりますが、学年が上がるにつれて専門性の高い授業が増えていきます。特に3~4年生になると、週に数回の実験実習が時間割に組み込まれ、午後いっぱいを使うことも珍しくありません。

典型的な工学部生の時間割では、月曜日から金曜日まで1日3~4コマの授業が入るケースが多く見られます。90分授業が基本で、特に実験科目は2コマ連続(180分)で行われることが一般的です。午前中は講義形式の授業が多く、午後は演習や実験が集中する傾向があります。また、卒業研究が始まる4年生では、研究室ごとの活動が時間割の大半を占めるようになります。

工学部ならではのポイントとして、CAD演習や材料実験など、専門設備が必要な実習科目が多いことが挙げられます。これらの授業は事前予約制であったり、特定の曜日に集中したりするため、時間割を組む際には優先順位をしっかり考える必要があります。特に実験レポートの提出期限が重ならないよう、余裕を持ったスケジュールを組むことが成功の秘訣です。

情報学部の時間割例

情報学部の時間割は、プログラミングやデータサイエンスといった実践的な科目が多く組み込まれるのが特徴です。1年生の前期では、基礎的な情報リテラシーやアルゴリズム論が午前中に配置され、午後にはプログラミング演習が行われるケースが一般的です。特にPythonやJavaを使ったコーディング演習は、週に2~3回設けられることが多く、理論と実践のバランスが重視されます。

2年生以降になると、人工知能やデータベースといった専門科目が増え、クラウドコンピューティングなどの最新技術に関する講義も登場します。実験やグループワークが多いため、空きコマが少なくなる傾向があり、プロジェクト型授業でチームを組んでシステム開発を行うことも珍しくありません。特に卒業研究に向けた準備として、3年次後期からは研究室配属が決まり、研究活動に充てる時間が増加します。

情報学部では他学部と比べて自主学習の時間が重要視されるため、時間割に余裕を持たせる学生も少なくありません。エンジニアリング系の資格取得を目指す場合、放課後や空きコマを使って独学する必要があるからです。また、インターンシップ単位を取得できる大学では、夏季休暇中に企業実習が組み込まれるなど、柔軟なカリキュラム構成が特徴的です。

医学部の時間割例

医学部の時間割は他の学部と比べて授業の密度が高く、特に低学年次は基礎医学の学習に多くの時間を割くのが特徴です。1年生では解剖学や生理学といった基礎科目が中心で、週に20コマ前後の授業が組まれることも珍しくありません。朝8時半から始まる講義に加え、午後は実習や実験が入るため、終了が夕方になるケースも多いです。

2年生以降は臨床医学の科目が増え、病理学や薬理学などより専門的な内容へと移行します。特に特徴的なのは病院実習(臨床実習)が本格化する高学年次で、実際の医療現場で患者さんと接しながら学ぶ時間が大幅に増加します。この時期は当直実習が入ることもあり、時間割が不規則になりがちです。

医学部の授業は90分1コマが基本ですが、実習によっては3時間連続で行われることもあります。また、国家試験対策として5~6年生では自主学習の時間を確保する必要があるため、時間割の組み方には特に注意が必要です。単位取得よりも臨床能力の習得が重視されるため、他の学部よりも必修科目の割合が高いのが特徴と言えるでしょう。

生物学部の時間割例

生物学部の時間割は、講義と実験がバランスよく配置されているのが特徴です。1年生の前期では、基礎生物学や化学基礎といった必修科目が多く、午前中に講義、午後に実験というパターンが一般的です。特に生物学実験は週に1~2回設けられており、3~4時間かけて行われることが多く、時間割の大きな部分を占めます。

2年生以降になると、遺伝学や生化学といった専門科目が増え、選択科目の幅も広がります。フィールドワークを重視する大学では、週末に野外実習が入るケースもあり、時間割に柔軟性が求められます。研究室配属が決まる3年次以降は、卒業研究に向けたゼミナールや特別実験が時間割の中心となり、自主的な研究時間が大幅に増加します。

生物学部の授業時間は、講義が90分、実験が180分というのが標準的です。特に分子生物学実験や細胞培養実験などは準備と片付けに時間がかかるため、午後の時間を丸々使うことも珍しくありません。時間割を組む際には、実験科目の負荷を考慮し、無理のない単位数を選択することが重要です。

環境学部の時間割例

環境学部の時間割は、フィールドワークや実験科目が多く組み込まれるのが特徴です。例えば月曜日は午前に環境政策論の講義があり、午後は生態学実習として近隣の森林でフィールド調査を行うケースがよく見られます。水曜日には環境化学や気候変動科学といった理系科目が集中し、実験室で水質分析などの実践的な技術を学びます。

週末を利用した集中講義も環境学部では珍しくありません。金曜日の午後から土曜日にかけて環境アセスメント演習が行われるなど、野外調査を伴う科目が設定されることがあります。また、サステナビリティ研究や再生可能エネルギー論など、現代的なテーマを扱う講義も多く、理論と実践のバランスが取れたカリキュラム構成となっています。

3年次以降になると、卒業研究に向けた専門科目が増える傾向にあります。例えば環境微生物学や環境リモートセンシングなどの高度な内容を、少人数制のゼミナール形式で学ぶ機会が多くなります。インターンシップ単位が認定される場合もあり、行政機関や環境NGOでの実務経験を時間割に組み込む学生も少なくありません。

授業時間の基本(1科目1~2時間)

大学の授業時間は、1科目あたり1~2時間が一般的です。この時間配分は講義形式か実習形式かによって異なり、特に実験授業や演習科目では長時間にわたるケースも見られます。90分を1コマとする大学が多く、この時間帯を基準に時間割が組まれています。

講義型の授業は主に90分で構成され、途中で10分程度の休憩を挟む場合もあります。一方で実技科目やゼミナールなどは2コマ連続で行われることも珍しくありません。特に理系学部の実験授業では、準備から片付けまで含めて3時間を超えることもあります。

時間割を組む際には、このような授業時間の特性を理解しておくことが重要です。同じ科目名でも大学によって時間配分が異なる場合があるため、シラバスをよく確認する必要があります。また、集中講義など特別な形式の授業では、1日で複数コマ行われることも覚えておきましょう。

講義・演習・実験の時間の違い

大学の授業は講義、演習、実験の3種類に大別され、それぞれ時間の使い方が異なります。講義は教授による一方的な知識伝達が中心で、90分間の授業が一般的です。一方、演習は少人数制でディスカッションや発表を行うことが多く、場合によっては2時間連続で行われることもあります。特に実験授業は他の授業と性質が異なり、3~4時間かけて行われるケースがほとんどで、午後いっぱいを使うことも珍しくありません。

理系学部と文系学部では時間割の構成に大きな違いが見られます。理系の場合、実験や実習が週に複数回入ることが多く、その分自由に使える時間が限られる傾向があります。特に工学部や医学部では、午前中に講義を受け、午後は連続して実験に臨むというスケジュールが典型的です。一方、文系学部では講義と演習が中心で、比較的時間に余裕のあるスケジュールを組めるのが特徴です。

授業時間の長さは単位取得にも直結する重要な要素です。一般的に、講義は週1回90分で2単位、実験は週1回3時間で1単位というように、授業形態によって単位計算の方法が異なります。特に1年生のうちは、無理のない範囲で必修科目を中心に時間割を組むことが推奨されます。時間割を組む際には、連続授業による疲労や、キャンパス内の移動時間も考慮する必要があります。

1コマの授業時間(90分が標準)

大学の授業時間について解説します。1コマの授業時間は90分が標準となっており、これは多くの大学で採用されている一般的な時間配分です。この90分という時間は、講義内容を深く理解するのに適した長さとして設定されています。講義形式の授業ではこの90分をフルに使って専門知識を学び、演習授業では問題解決やディスカッションに充てられることが多いです。

特に実験実習を伴う理系学部では、90分では足りない場合もあり、2コマ連続(180分)で行われるケースも珍しくありません。一方で、語学授業など実践的な科目では45分×2回に分けて行う大学もあります。授業時間の柔軟性は大学ごとに特色があり、事前に確認することが重要です。

90分授業のメリットは、集中力持続に適した時間配分である点です。専門的な内容を深く掘り下げるには60分では短く、120分では集中が途切れがちになるため、90分が最適とされています。ただし、休憩時間の取り方や授業の進め方によって、学生の負担感は大きく変わりますので、時間割を組む際は連続授業に注意が必要です。

大学1年生の推奨単位数(28~30単位)

大学生活をスタートさせるにあたり、単位数の目安を把握しておくことは非常に重要です。一般的に大学1年生が取得を推奨される単位数は28~30単位程度とされています。この範囲であれば、無理のない学習ペースを維持しながらも、必要な単位を確実に取得できるバランスの取れたスケジュールを組むことが可能です。

1年間の標準単位数として設定されている28~30単位は、週に換算すると約10コマ前後の授業に相当します。特に1年生の場合は、基礎科目や教養科目が多く、専門的な内容よりも幅広い知識を身につけるカリキュラムが組まれていることが特徴です。この時期に適切な単位数を取得しておくことで、上級学年になった際の負担を軽減することができます。

ただし、単位数の配分は大学や学部によっても異なりますので、必ず履修要項を確認することが大切です。また、アルバイトやサークル活動との両立を考える場合は、最初の学期は少し少なめの単位数から始めて、自分のペースをつかむのも良い方法です。無理のない範囲で計画的に単位を取得していくことが、充実した大学生活を送る秘訣と言えるでしょう。

時間割の組み方のアドバイス

大学の時間割を組む際は、必修科目を優先的に配置することが基本です。特に1年生の場合は、専門基礎科目や語学系の授業が時間割の中心となるケースが多く、これらの授業を軸にスケジュールを組むのがおすすめです。空きコマの活用も重要で、授業と授業の間に適度な休息や自習時間を設けることで、集中力を維持しやすくなります。

単位数のバランスにも注意が必要です。一般的に1学期あたり14~16単位(週14~16コマ)が標準的とされていますが、初めての大学生活に慣れるまでは少し余裕を持たせたスケジュールにするのが賢明です。特に理系学部では実験・実習が時間を多く取るため、詰め込み過ぎないように注意しましょう。

時間割作成時には、授業の種類によって負担感が異なることを考慮してください。講義形式よりも演習科目やゼミナールの方が予習復習に時間がかかる傾向があります。また、キャンパス内の移動時間や食堂の混雑時間帯など、生活リズムに合ったスケジュールを組むことが長期的な学業継続の秘訣です。

時間割の変更方法

大学の時間割は決して固定されたものではありません。履修登録期間中であれば、比較的自由に科目の追加や削除が可能です。多くの大学ではオンラインシステムを通じて時間割の変更手続きが行えるようになっており、パソコンやスマートフォンから簡単にアクセスできます。ただし、人気のある講義はすぐに定員に達してしまうため、早めの行動が求められます。

時間割を変更する際には、単位数の下限と上限に注意が必要です。一般的に1学期あたり14~16単位程度を目安にすると、無理のない学習計画が立てられます。また、必修科目と選択科目のバランスも考慮し、卒業要件を満たせるようにすることが重要です。特に1年生のうちは、先輩やアドバイザーに相談しながら時間割を組むのがおすすめです。

変更可能期間が終了した後でも、特別な事情がある場合は学部事務室に相談してみましょう。病気や家庭の事情など正当な理由があれば、期間外でも変更が認められる場合があります。ただし、授業開始後の変更は原則として認められないことが多いため、早めの判断が肝心です。時間割の変更は大学生活の質に直結するため、慎重に検討する必要があります。

時間割例の確認先

大学生活を始めるにあたり、時間割の組み方や授業のスケジュールは重要なポイントです。多くの大学では、シラバスや学務システムを通じて時間割例を確認できます。特に新入生向けのオリエンテーションでは、各学部の標準的な時間割例が紹介されることが多いため、必ず参加するようにしましょう。

大学によっては公式ホームページに時間割例を公開している場合もあります。また、先輩学生から直接話を聞くことで、よりリアルなスケジュール感覚をつかむことが可能です。履修登録前にこれらの情報をチェックしておくことで、無理のない時間割を組むことができます。

特に注意が必要なのは、実験科目や実習科目を含む学部です。これらの授業は通常の講義よりも時間が長く、スケジュールに大きな影響を与えるため、事前に確認しておくことが大切です。時間割の変更が必要になった場合でも、多くの大学では履修修正期間が設けられているので安心してください。

まとめ

大学の時間割は学部・学科によって大きく異なり、それぞれの専門性が反映された特徴的なスケジュールが組まれます。文学部では語学や人文系の講義が中心となる一方、工学部では実験や実習が多く組み込まれる傾向があります。特に理系学部では、実験科目が午後の時間帯に集中して配置されるケースがよく見られます。

1年生の時間割は教養科目が中心となり、比較的均等に授業が配置されるのが一般的です。大学の授業は90分1コマが基本で、講義型と演習型では時間の使い方に違いがあります。単位数の目安としては、1学期に14~16単位(週5~6コマ)を取得する学生が多く、年間で28~30単位程度が標準的と言えます。

時間割を組む際には、必修科目を優先的に配置し、空き時間を効果的に活用することが重要です。また、授業時間帯によって集中力の持続度が変わるため、自身の生活リズムに合ったスケジュールを組むことが学業の効率化につながります。大学によってはWebシステムで時間割登録を行う場合もあり、変更期限や手続き方法を事前に確認しておく必要があります。

よくある質問

大学の時間割は学部によってどのように異なりますか?

大学の時間割は学部ごとに大きく異なります。例えば、理系学部では実験や実習が多く、午後から夕方にかけての授業が多くなる傾向があります。一方、文系学部は講義が中心で、午前中に集中しているケースも少なくありません。また、医学部や工学部のように専門性が高い学部では、週に複数回の長時間授業が組まれることもあります。必修科目の多さや選択科目の自由度も学部によって差があるため、事前に調べておくことが重要です。

1限の授業は何時から始まることが多いですか?

多くの大学では1限の授業は9時前後に始まります。具体的には、8:30~9:00が一般的な開始時間です。ただし、大学や学部によっては8:00開始といった早い時間帯を採用している場合もあります。1限の開始時間は通学時間や朝の準備に影響するため、自分の大学の規則を確認しておきましょう。また、1限に必修科目が集中している学部では、早起きが必須になることもあります。

時間割に空きコマができるのはなぜですか?

空きコマができる主な理由は、授業の配置の都合や必修科目のバランスです。大学の時間割は教授のスケジュールや教室の確保など複数の要素で決まるため、どうしても隙間が生じることがあります。また、選択科目を自分で調整した結果、空きコマができるケースも多いです。空きコマを自習時間やアルバイトに活用する学生もいますが、長すぎる空きコマは効率を下げる可能性もあるため注意が必要です。

時間割を組む際の注意点はありますか?

時間割を組む際は、必修科目の優先順位を最優先にしましょう。特に実験や実習がある学部では、これらの授業を逃すと単位取得に支障が出る可能性があります。また、授業の場所がキャンパス内で離れている場合、移動時間を考慮することも重要です。さらに、無理な詰め込みは体力的に厳しいため、余裕のあるスケジュールを心がけてください。最後に、シラバスを確認して授業内容や評価方法を把握しておくと、後悔しない時間割を作れます。

Deja una respuesta

Lo siento, debes estar conectado para publicar un comentario.

関連ブログ記事