「定款の事業目的の書き方と具体例|会社設立で重要な記載ポイント」

定款に記載する事業目的は、会社の存在意義や活動範囲を明確にする重要な要素です。会社設立時には、この記載内容が将来の事業展開や取引先との契約に直接影響を与えるため、慎重に検討する必要があります。事業目的の書き方には一定のルールがあり、曖昧な表現を避けつつ、将来の事業拡大も見据えたバランスの取れた内容が求められます。

具体例を参考にしながら、自社に適した事業目的を設定することがポイントです。例えば「ITソリューションの開発・提供」や「飲食店の経営」など、業種に応じた適切な表現を用いることで、登記手続きがスムーズに進みます。また、法的要件を満たすためにも、専門家のアドバイスを受けることが有効な場合があります。

事業目的は一度設定すると変更が面倒なため、将来性と実現可能性を考慮した上で決定する必要があります。特に資金調達や許認可取得を視野に入れている場合には、記載内容がこれらのプロセスに影響しないか事前に確認しておきましょう。

イントロダクション

定款に記載する事業目的は、会社の存在意義と活動範囲を明確にする重要な要素です。会社設立時には、この記載が適切に行われていないと、後々の事業展開に支障をきたす可能性があります。特に、法的要件を満たすことはもちろん、将来の事業拡大を見据えた柔軟な表現が求められます。

事業目的の記載においては、具体性と包括性のバランスが重要です。例えば、「商品の販売」という曖昧な表現ではなく、「健康食品の製造・販売および関連するコンサルティング業務」といったように、業種や業務内容を明確に示す必要があります。また、許認可業務を行う場合には、該当する事業目的を記載していないと許可が下りないケースもあるため、注意が必要です。

さらに、事業目的は株主や取引先に対する説明責任を果たす役割も担っています。特に資金調達の場面では、投資家が会社の方向性を理解するための重要な判断材料となります。将来を見据えた事業展開を想定しつつ、現実的な範囲で設定することがポイントです。

事業目的の重要性

定款に記載する事業目的は、会社の存在意義を明確に示す重要な要素です。この記載は単なる形式ではなく、会社の活動範囲を法的に定めるものであり、取引先や投資家に対する説明責任を果たす役割も担っています。特に会社設立時には、将来の事業展開を見据えた適切な表現が求められます。

事業目的が曖昧だと、資金調達や許認可取得の際に支障をきたす可能性があります。また、記載内容が実際の事業と大きく乖離している場合、法的リスクを伴うこともあるため注意が必要です。明確性と具体性を兼ね備えた表現が、経営の安定性を確保する第一歩と言えるでしょう。

事業目的の記載は、単に現在の事業内容を羅列するだけでなく、中長期的な成長を見込んだ柔軟な設計が重要です。ただし、範囲を広げすぎると登記手続きが複雑化するため、専門家との相談が推奨されます。会社法の規定を踏まえつつ、自社の特徴を的確に反映させることがポイントです。

事業目的の書き方の基本

定款の事業目的を記載する際には、まず法的要件を満たすことが大前提となります。会社法では「事業目的」の記載が必須とされており、これが曖昧だと登記が認められない可能性があります。特に重要なのは、具体性と実現可能性を兼ね備えた内容にすることです。抽象的な表現ばかりでは事業内容が第三者に伝わりにくく、取引上のトラブルを招く原因にもなりかねません。

事業目的を書く際の基本的な考え方として、現在行う事業はもちろん、将来的に展開する可能性のある分野も視野に入れることが推奨されます。ただし、範囲が広すぎる記載は逆効果で、「あらゆる事業」といった包括的な表現は認められないケースが多いです。業種に応じた専門用語を適切に使いながら、自社のコアビジネスを明確に定義することが肝要です。

記載例として「情報処理サービス業」と書く場合でも、「クラウドコンピューティングを活用した企業向け業務効率化システムの開発・販売」などと具体的に表現すると良いでしょう。このように専門性と分かりやすさのバランスを取ることが、効果的な事業目的作成のポイントです。特に技術系企業や特許を取得する予定の事業では、より詳細な記載が求められる傾向にあります。

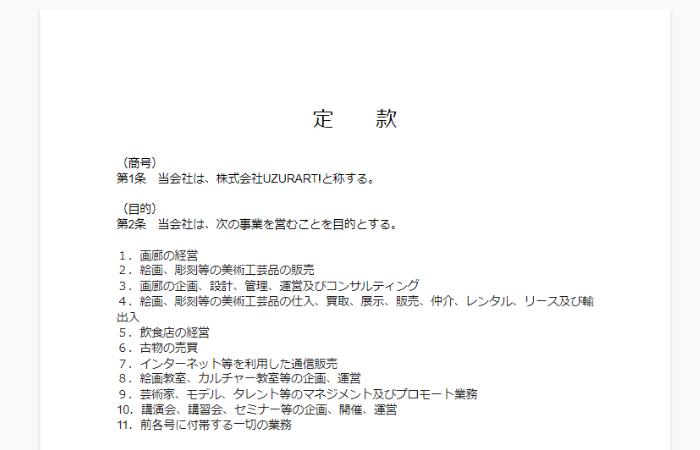

具体的な事業目的の例

事業目的を定款に記載する際には、実際のビジネス活動を正確に反映させることが重要です。例えば、飲食店を経営する場合であれば、「飲食店の経営及び関連する食品の販売」というように、具体的な事業内容を明確に記述します。製造業であれば、「工業製品の製造・販売及び輸出入」といった形で、事業の範囲を定義することが一般的です。業種に応じた適切な表現を選ぶことで、後々のトラブルを防ぐことができます。

また、事業目的は将来の事業拡大も見据えて記載する必要があります。例えば、IT企業であれば「ソフトウェアの開発・販売」だけでなく、「システムコンサルティング業務」や「データ分析サービス」など、関連する事業を幅広く盛り込むことが推奨されます。ただし、曖昧な表現や過度に広範な記載は避け、あくまで実現可能な範囲で設定することがポイントです。法的な整合性を保ちつつ、柔軟性を持たせた記載が理想的です。

さらに、業界特有の規制や許認可が必要な事業については、特に注意が必要です。例えば、医療関連の事業を行う場合、「医療機器の販売」や「医療相談サービス」など、法令に準拠した正確な表現が求められます。定款の事業目的は会社の信用力にも直結するため、専門家のアドバイスを受けながら慎重に作成することが望ましいでしょう。

記載時の注意点

会社設立時の定款作成において、事業目的の記載は特に慎重に行う必要があります。法的要件を満たすことはもちろん、将来の事業展開を見据えた柔軟性を持たせることが重要です。事業目的が狭すぎると事業拡大の際に制約となる可能性があり、逆に曖昧すぎると取引先や金融機関からの信頼を得られなくなるリスクがあります。

具体性と包括性のバランスを考慮することがポイントです。例えば「小売業」だけではなく「衣料品の小売業及び関連する輸出入業務」と記載することで、事業範囲が明確になります。また、関連業務を含めることで将来の事業拡大に対応しやすくなりますが、実際に行う予定のない事業を安易に記載すると、虚偽記載とみなされる可能性があるため注意が必要です。

専門用語や業界特有の表現を使う場合は、一般的な理解が得られるように配慮しましょう。特に規制業種に該当する場合は、許認可の要件を満たす表現を使う必要があります。金融業や医療業など業界ごとの規制を熟知した上で、適切な表現を選択することが求められます。

事業目的の変更手続き

事業目的の変更は会社の基本方針を変える重要な決定であり、法律で定められた手続きが必要です。まず株主総会の特別決議により承認を得ることが必須で、議決権の3分の2以上の賛成が必要となります。この手続きを怠ると変更が無効となるため、法的効力を確保するためにも正しいプロセスを踏まなければなりません。

変更が承認された後は、登記申請を行い法務局での手続きを完了させる必要があります。申請書類には変更内容を明確に記載し、定款変更後の写しを添付します。特に資本金1億円以上の大会社の場合、公告方法にも注意が必要で、官報公告や電子公告など適切な方法を選択しなければなりません。

事業目的の変更は会社の成長戦略に直結するため、将来を見据えた慎重な検討が求められます。取引先や金融機関への説明責任も生じるため、変更理由を明確に伝える準備が必要です。また、許認可事業に該当する場合は、関連する行政機関への届出や許可の更新も忘れてはなりません。

まとめ

定款に記載する事業目的は、会社の存在意義や活動範囲を明確にする重要な要素です。法的要件としての側面だけでなく、取引先や投資家に対するメッセージとしての役割も担っています。事業目的が曖昧だと、後々の事業拡大や資金調達に支障をきたす可能性があるため、設立時点で慎重に検討する必要があります。

具体性と実現可能性を兼ね備えた記載が理想的です。例えば「IT関連事業」とだけ書くのではなく、「クラウドサービスの開発・提供」など、より具体的な表現を用いることで、会社の方向性が明確になります。ただし、将来の事業拡張を見据えてある程度の幅を持たせることも重要です。

事業目的を変更する場合には、株主総会の特別決議が必要となり、登記手続きも義務付けられています。変更手続きには時間とコストがかかるため、設立時にある程度の将来性を見込んだ記載が望ましいでしょう。専門家の意見を聞きながら、自社のビジョンに合った最適な表現を選択することが大切です。

よくある質問

1. 定款の事業目的はなぜ重要なのですか?

定款の事業目的は、会社の活動範囲を法的に定めるための重要な要素です。この記載が不適切だと、会社設立の登記が拒否される可能性があります。また、事業目的は取引先や金融機関との信頼関係を構築する際にも参照されるため、明確かつ具体的に記載する必要があります。特に、許認可が必要な業種では、事業目的に該当する業務を明記していないと許可が下りないケースもあるため、注意が必要です。

2. 事業目的の書き方の具体的な例を教えてください

事業目的の具体例としては、「小売業」であれば「衣料品、雑貨、食品の販売」など、業務内容を細かく分けて記載する方法が一般的です。また、「IT関連業」なら「ソフトウェアの開発・販売、ウェブサイトの制作・運営」といったように、関連する業務を網羅することがポイントです。許認可業務を含む場合は、該当する法律に基づいた正確な表現を使う必要があります。曖昧な表現は避け、第三者から見てもわかりやすい記載を心がけましょう。

3. 事業目的を後から変更することは可能ですか?

事業目的は定款変更によって後から修正可能です。ただし、変更には株主総会の特別決議が必要であり、法務局への登記申請も義務付けられています。変更手続きには時間と費用がかかるため、会社設立時には将来の事業展開も見据えた記載が望ましいです。また、許認可業務を追加する場合は、改めて許可を得る必要があるため、事前に確認が必要です。

4. 事業目的が広すぎるとどんなリスクがありますか?

事業目的を過度に広範に記載すると、「目的外行為」とみなされるリスクが減る一方で、取引先や金融機関からの信頼性低下を招く可能性があります。また、許認可業種の場合、実際に行わない業務を含めると行政指導の対象になるケースもあります。一方で、狭すぎる記載も事業拡大の際に支障が出るため、バランスの取れた表現が重要です。専門家に相談するなどして、自社の実情に合った適切な範囲を設定しましょう。

Deja una respuesta

Lo siento, debes estar conectado para publicar un comentario.

関連ブログ記事